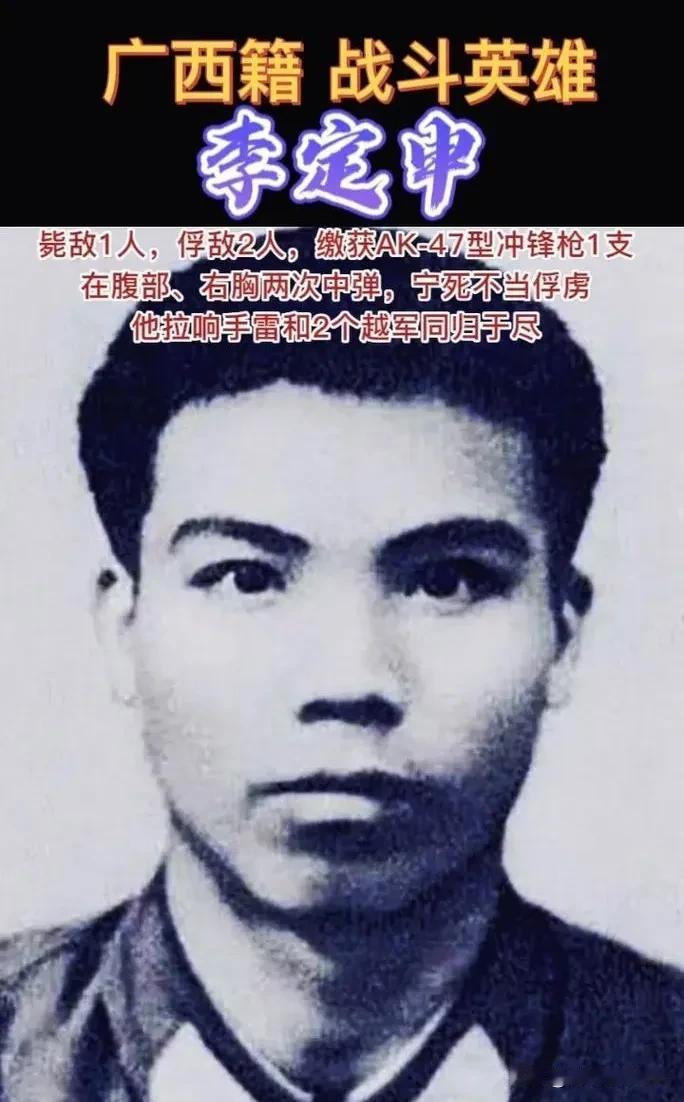

1984年7月12日老山哨位,李定申把空步枪往掩体后一扔,子弹全打光了,三个越军已扑到跟前。 这一天的老山,被炮火熏得发黑。军事史上把这场战斗称作老山7·12大捷,越军集结了六个团的兵力,想趁着凌晨的雾色攻占老山主峰,李定申所在的哨位,正是越军主攻方向上的钉子,前沿3号哨位,左边是悬崖,右边是开阔地,守住这里,就能卡住越军向上冲锋的通道。 23岁的李定申不是第一次面对这样的绝境。广西临桂县的老家,父亲作为老党员常跟他讲战斗故事,那些英雄事迹在他心里扎了根,1977年刚满19岁,他就主动报名参了军,成了42军126师376团2营5连的战士。 1979年靠松山战斗,他作为第一战斗小组组长,跳上坦克炮塔带头冲锋,右腿中弹血流不止也没停下,硬是跟着战友拿下了阵地。从那时起,他就明白,军人的使命从来不是后退。 越军的脚步声越来越近,李定申摸向腰间的手榴弹,手指扣住木柄。这枚手榴弹他攥了整整一上午,刚才炮火最密集的时候,他靠它炸退过一次冲锋。 哨位里的战友早前牺牲了,现在就剩他一个人,可他记得出发前连长的话:3号哨位丢了,主峰就得直面攻击。 凌晨四点多雾气最浓的时候,越军就开始摸进阵地。他们吸取了之前的教训,调动了两个炮旅和四个师属炮团,想先用炮火覆盖撕开缺口。 李定申和战友躲在掩体里,听着炮弹在周围爆炸,泥土不断往下掉。第一轮炮火过后,越军就像潮水一样涌上来,步枪子弹打光了,他们就用手榴弹,手榴弹扔完了,就用石头和刺刀。 有个瞬间,李定申摸到兜里的纸片,那是父亲最近寄来的信。信里没问他苦不苦,只说家里的田种好了,你在前线要守好国家的田。他把纸片攥紧,猛地站起身。越军已经到了掩体边,第一个人刚探出头,就被他用枪托砸倒。另外两个越军反应过来,一左一右扑向他。 李定申没有退缩,他拽住左边越军的衣领,把人往悬崖方向顶。右边的越军刺刀扎过来,他侧身躲开,肘部狠狠撞在对方肋骨上。缠斗中,他感觉到腹部一阵剧痛,鲜血很快渗湿了军装。他知道自己撑不了多久,趁着一个越军踉跄的间隙,猛地拉开了手榴弹的拉火环。 爆炸声响起时,前沿阵地的炮火暂时停了几秒。远处的战友看到3号哨位冒起浓烟,想冲过去增援,却被新一轮越军冲锋拦住。他们不知道,正是这声爆炸,为后续炮兵调整火力争取了时间。下午一点,我方炮群再次发起覆盖射击,把越军死死压制在阵地前沿,这场惨烈的反扑终于被打退。 战斗结束后,战友们在3号哨位找到李定申的遗体,他的手还保持着攥手榴弹的姿势。清理遗物时,那封被血浸湿的家信露了出来,字迹已经模糊,只有党员后代四个字还能看清。部队把他的事迹报上去,中央军委追授他战斗英雄称号,还追认他为中国共产党党员,完成了他生前的夙愿。 后来连长带着信去李定申家,老父亲接过信,手抖得厉害却没掉眼泪。他只问了一句我儿没给党丢脸吧,听到肯定的回答后,才转身抹了把脸。这个养育了英雄的老人,用最朴素的方式,诠释了家国大义的重量。 老山的石头至今还留着炮火的痕迹,像一个个沉默的见证者。那些像李定申一样的年轻人,本该在老家种田、娶妻、生子,却因为保家卫国的使命,把生命永远留在了边疆。他们没有惊天动地的誓言,却用最决绝的行动,守住了身后的国土和亲人。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。