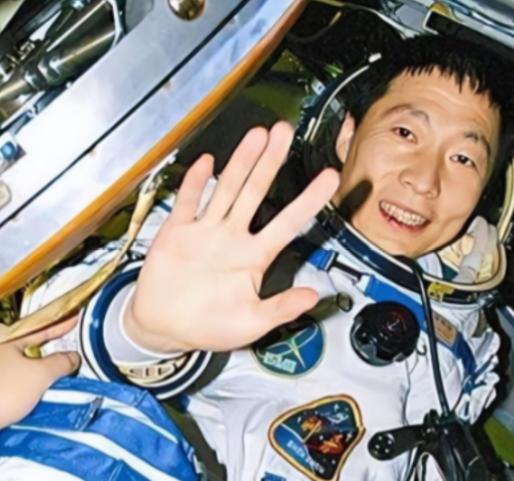

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹。除此之外,对于为什么不再登上太空,他本人这样回应,道出航天员的不容易。 杨利伟这辈子最闪亮的时刻,就是2003年搭乘神舟五号冲上太空,那是中国人第一次亲身摸到星星,可谁知道背后藏着多少险情,差点就回不来了…… 2003年10月15日上午9点,长征火箭托着神舟五号拔地而起,当火箭飞到30到40公里高度时,突然闹起了低频共振,这玩意儿可不是小震动,低于10赫兹的震动能直接震碎人的内脏,当时杨利伟瞬间承受了8G的过载,相当于8个和他一样重的人死死压在身上。 他后来回忆说,那26秒里感觉身体快要被撕裂,既不能动也看不见,脑子里只有一个念头:自己要死了。他只能在心里不停给自己打气,撑住,再撑一会儿,就是这26秒,成了他这辈子最接近死亡的时刻,换作普通人,可能早就扛不住了。 好不容易熬过共振,太空里的寂静又成了新的折磨,更诡异的是,舱里突然传来“咚、咚、咚”的声音,不是叮叮当当的脆响,倒像有人拿木锤子敲铁桶,毫无规律,不分昼夜。 要知道,那会儿舱里就他一个人,窗外是漆黑的宇宙,连个参照物都没有,这声音既不像来自舱内,也不像远处传来,仿佛就有人贴在飞船外面敲。后来网上各种猜测,甚至有人说是不是外星人,还有人说飞船遇到小行星撞击了,但在当时,杨利伟只能硬着头皮忍着。 他回来后,技术人员反复模拟都找不到源头,直到2013年“月宫一号”实验时,工作人员才发现,这种声音是密闭舱体材料在压力变化时发生微小形变造成的,内外压差一变,材料要么向外鼓要么向内缩,就会发出咚咚声,苏联科学家在80年代的实验里也遇到过,这才解开了谜团。 飞船在轨飞行时,杨利伟偶然发现窗外的玻璃出现了纹路,这可不是普通玻璃,要是真碎了,太空的真空环境能瞬间把舱内的一切都“吸”出去。 他当时只能强装镇定观察,直到落地后技术人员检查,才发现只是外层防护玻璃受外力影响出现的裂纹,没波及内层密封结构。但这一下足够让地面指挥中心捏把冷汗——那会儿中国的载人航天纯属“摸着石头过河”,飞船设计里的每一个小疏漏,都可能变成航天员的催命符。 那次60万公里的太空之旅,杨利伟绕地球14圈,看似短暂,对身体的损耗却远超想象。8G过载带来的内脏震颤不是小事,回来后他的体检报告里多项指标都出现异常,虽然经过长期调理恢复了正常,但这种深层损伤就像埋下的隐患。 要知道,后来的航天员执行任务,飞船的减振技术已经升级,神舟十六号的乘组能在太空驻留5个月,还能从容开展实验,可2003年的神舟五号更像个“简易太空舱”,连基本的减振系统都不完善,全靠航天员的身体素质硬扛。 杨利伟自己也说,载人航天从来不是一个人的冒险,他那次任务攒下的经验,比任何技术参数都珍贵。 后来他不再登天,绝非因为胆怯,而是身体和任务需求都不允许了。航天员的选拔标准比想象中严苛,每次飞天前都要过五关斩六将,别说有过内脏震颤史,就算是骨密度稍微低一点都不行。 更重要的是,他的角色早就变了,从航天员变成了中国载人航天工程的“铺路石”。作为副总设计师,他要参与登月飞船“梦舟”的研制,还要负责航天员的选拔储备,他知道自己闯过的险、吃过的苦,都该变成后来人的“安全手册”。 他自己也回应过,将来的登月航天员会从现有队伍里选,而他更适合在幕后把经验传下去,毕竟见过生死的人,最清楚怎么让后来者避开危险。 再说,后来的太空任务和当年完全不是一个量级。神舟七号实现太空行走时,飞船已经有了专门的气闸舱,神舟十六号更是能对接空间站,航天员有“太空之家”可住,而杨利伟当年在神舟五号里连活动都受限,吃喝拉撒都得在狭小空间解决。 他不是不能再登,而是没必要再用自己的身体去验证技术——当年他是“试验品”,如今他要做的是让更多人安全地成为“探索者”。 那些说他“不敢再登”的人,根本不懂载人航天的分量。他当年带着全国人的期待升空,回来时带的不仅是成功的消息,还有一整套风险应对方案,光是那26秒的共振数据,就帮后续飞船优化了减振系统,让后来的航天员再也不用承受那样的折磨;太空里的敲门声如今成了气密性达标的证明,舷窗裂纹的教训让飞船材料不断升级,这些都是他用命换回来的进步。 所以说,他不再登天不是遗憾,而是一种更重要的坚守,毕竟不是每个人都有勇气当第一个闯鬼门关的人,更不是每个人都愿意把闯出来的路铺得更平给别人走。