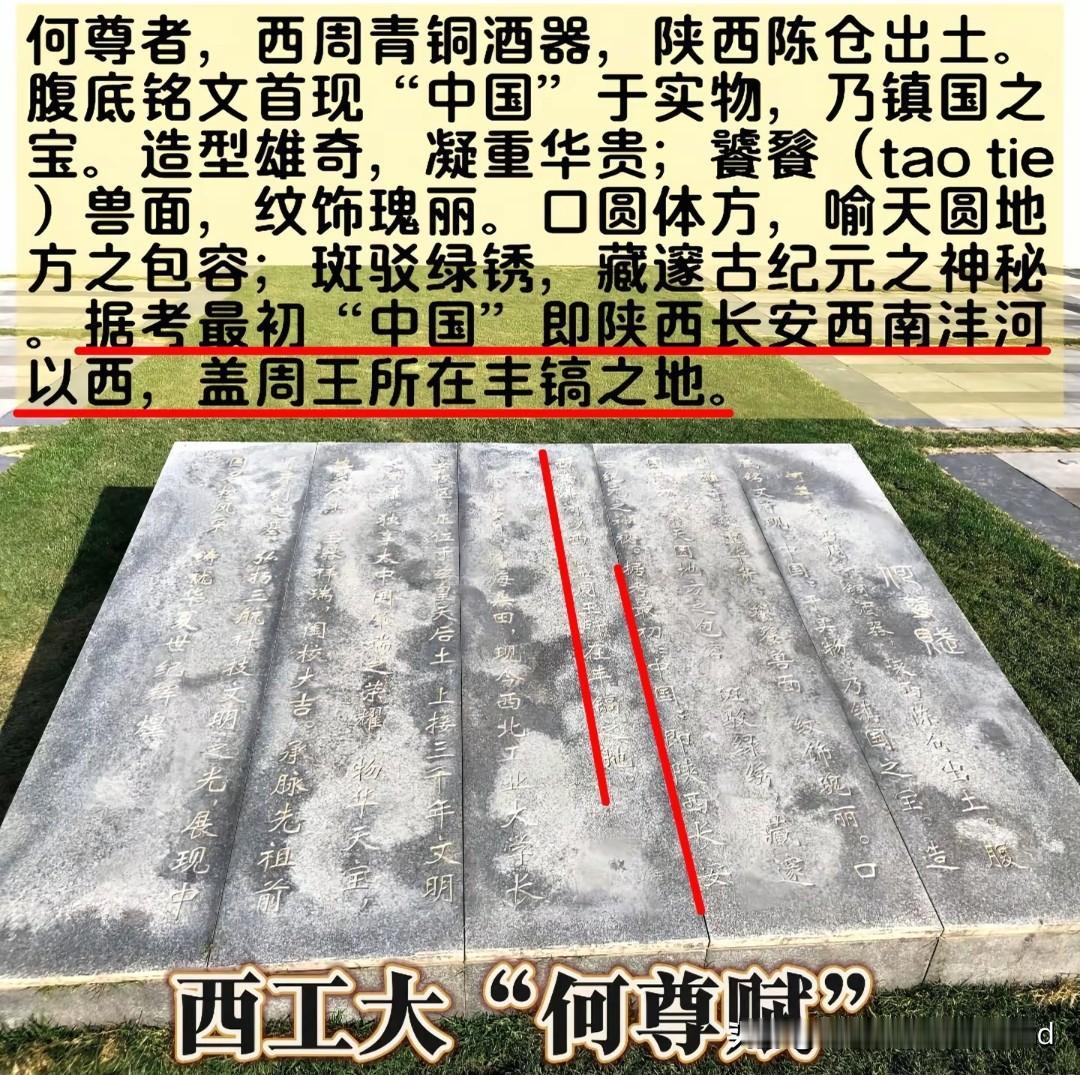

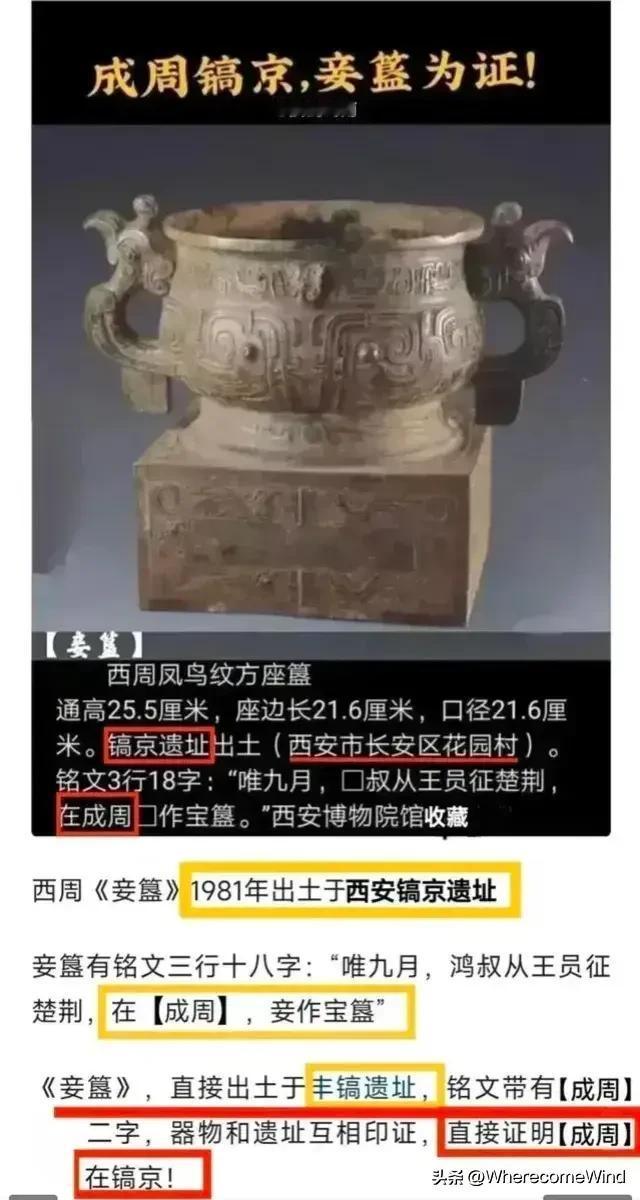

成周洛邑面临双重挑战。 成周不是洛邑, 成周是成周, 洛邑是洛邑。 两者根本不是一个地方。 或者说, 成周包含洛邑, 而不是成周等同洛邑。 这种挑战来自两个方面, 一是出土文物何尊, 二是语言逻辑。 一、何尊铭文的挑战。 何尊铭文首句, 唯王初雍,宅于成周。 末句,唯王五祀。 说明成王五年, 成周就已存在, 比七年营洛邑, 早了整整两年。 能说成周就是洛邑吗? 只能说明, 成周与洛邑就是两个不同的地方。 或者成周包含洛邑。 这也是地下文字, 首次挑战地上文字。 也就是说, 金文记载挑战后世文献记载。 你相信原始的金文还是后世的记载呢? 二、语言逻辑。 如果成周就是洛邑, 洛邑就是成周, 那么,后世文献记载, 和现代金文解译, 往往把成周与洛邑连用, 即成周洛邑。 比如解释何尊铭文译文, 成王迁都成周洛邑。 德方鼎, 周王从镐京来到成周洛邑, 为武王祭祀。 似乎成周洛邑的使用, 更在强调成周就是洛邑。 岂不知这是最大的bug! 况且,金文中只有成周, 根本没有洛邑, 为何偏偏要加上洛邑呢? 举例说明, 1、包含关系, 中国洛阳, 中国包含洛阳, 但洛阳不包含中国。 2、平行关系, 长安与西安, 是两个不同时期的称呼。 一个早,一个晚。 长安可以等于西安, 西安也可以等于长安。 但不能表述成, 长安西安。 因为他们是不同历史时期的名称。 而成周如果就是洛邑, 就是第二种关系, 表述为成周洛邑, 只能说明成周早于洛邑。 但不能等同于洛邑。 如果是第一种情况, 那就直接否定了成周就是洛邑。 何尊的意义, 不仅是出现了最早的中国, 更是让我们对历史有了进一步认识。 了解了后世文献与历史事实的偏差, 以及当代权威解译金文的偏颇。 虽然历史上有不少学者, 质疑成周就是洛邑, 但始终不能成为主流认知。 而主流观点, 被牢牢的控制在后世文献记载当中, 也成为顶级专家的护身法宝。 但何尊的出现, 给质疑者最大的动力和勇气, 去挑战主流,挑战顶级权威。 他们始终相信历史事实, 而不是附和后世文献和权威。 何尊铭文, 让主流权威慌不择路。 主要表现在, 1、更改成王元年记年, 来解释七年营洛邑, 以符合成王迁都成周洛邑。 证实成周不早于洛邑。 2、宅兹中国, 被说成是武王的遗愿, 成王迁都正好完成武王的遗愿。 来避开武王定都镐京的事实。 但是,他们始终解释不了了的是, 镐京为何一直是西周时期的政治, 经济和文化中心。 解释不了平王东迁有记载, 成王迁都却无任何历史记载的事实。 始终让人信服不了, 为何要更成王记年, 来满足何尊铭文解读的需求。 还有今人给武王定遗愿的荒唐解释。 可见,还原历史真相, 面临的是主流和权威的堵截, 就让主流与权威的子弹多飞一会。 何尊铭文就是历史记载的事实, 这种事实,谁也无法改变。 宝鸡青铜器博物馆, 不就修改了铭文解读了吗? 中国国家博物馆, 不就更换了宅兹中国的内容了吗? 历史教科书, 不就说武王要在天下之中建都, 而都城不就是镐京吗? 学术上的主流权威, 改变不了历史事实。 成周洛邑,终将会被去伪存真