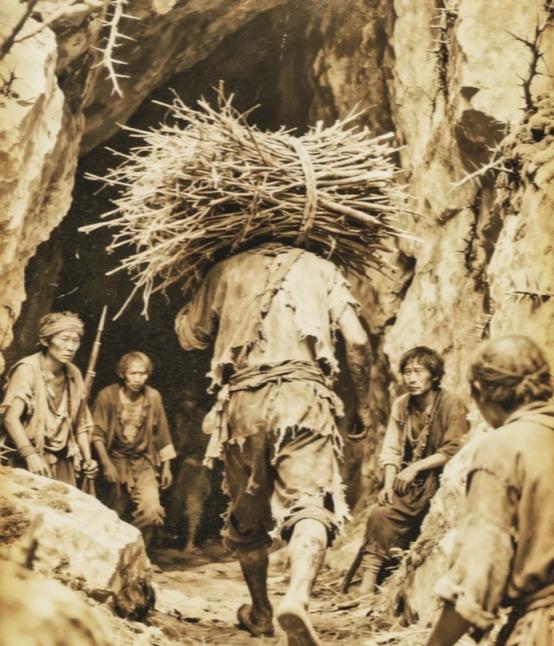

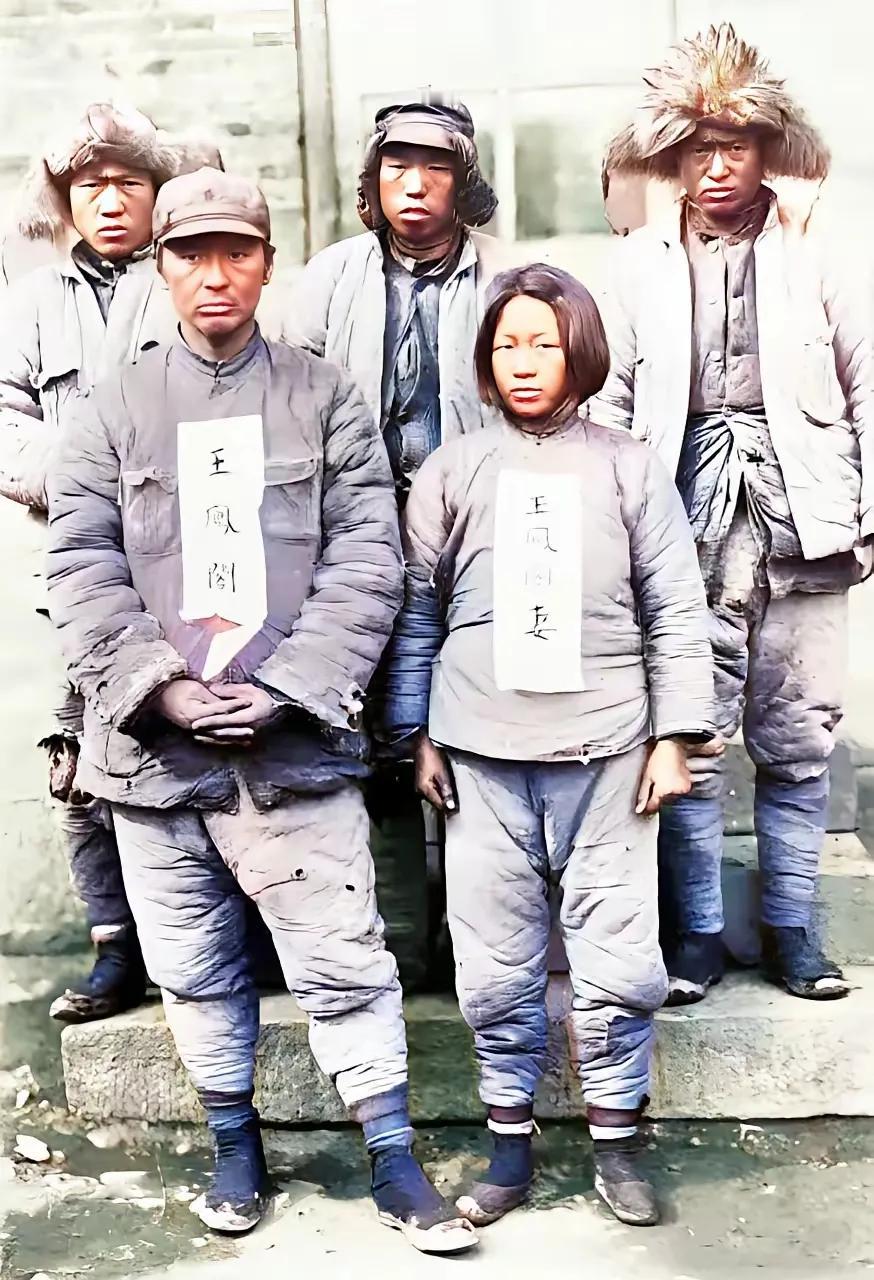

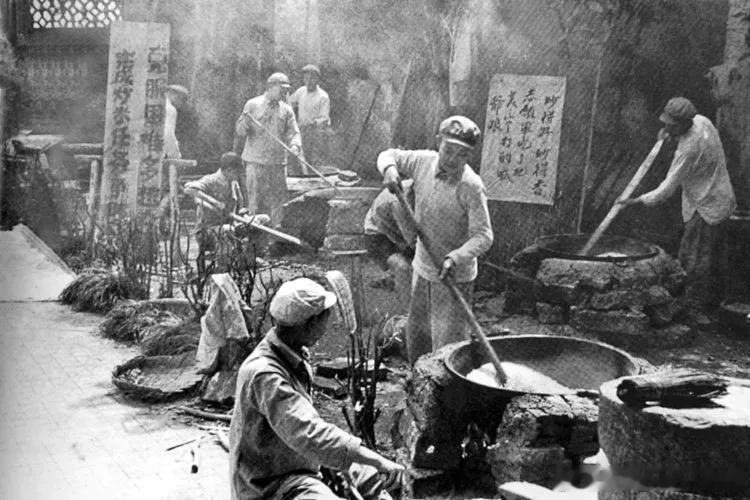

解放前在大山里的土匪,生活是怎样的?很多人以为是快意恩仇、潇洒自在。可真实历史中的土匪生活,完全不是那么回事,那是一种极其艰苦、充满恐惧、朝不保夕的日子,更像是一群被逼入绝境的“活难民”。 深山里的生存环境极其糟糕,没有良田,只能撬开岩石间的缝隙种点耐旱作物,或到山沟里挖野菜,偶尔再去偷摘点野果补充热量。 到了旱季,野菜稀少,人就只能喝点山泉水打发日子;碰上雨季,石缝里的水也不多,野菜泡水更难下咽。 他们住的不是土房,而是“山洞”或土坯搭成的简易窝棚,漏风漏雨,一到夜里就得加柴火取暖,否则手脚冰凉得直发抖。 这种高强度求生的日子,没有固定的食物来源,更谈不上稳定的收入。 抢劫确实是他们维持生计的主要手段之一,但也不是天天能碰上的“高回报”。 往往几天几夜的偃旗息鼓后,才冒出几个人去拦路打劫,如果不小心触碰到敌对势力或者让当地民众提前通风报信,行动就可能夭折,背后不仅要担风险,还要承担被剿匪部队围剿的危险。 而一旦打劫失败,不仅赔了武器、马匹,可能还要有人倒在途中,后勤补给更是雪上加霜。 很多山匪还得在漫山遍野找点干粮,甚至吃点“干煸野菜”,当成主食。 常年下来,不少人消瘦得像树皮,面黄肌瘦,新伤未愈旧伤又来。 加之卫生条件极差,寄生虫、肠胃病、皮肤病、肺病都时常光顾,没有药可医,只能自我捱过。 这种流亡式的生活,看似游刃于山林,却没有一处可称得上“家”的地方。 山匪们白天要防止被民团或民兵发现,夜里又要提心吊胆地防止同行背叛。 他们不会随便在一个山头过夜,总要留下几个把守,然后就着微弱的火光、互相警戒,一听动静就扛起武器冲出去察看,哪怕发现只是山猪在呼噜,也得吓得心跳加速。 山里风大,声音传得远,只要一声干咳,就可能被当成巡逻队的脚步声,他们得用最卑微的方式消除动静,然后咬牙熬过一夜。 山匪内部也讲规则,可不是那种“仗义疏财”的江湖规矩,而是生存竞争下的赤裸裸的军事化纪律。 主要目的并不是为了维护什么山头名声,而是分赃、保命、稳固山寨。 例如有的土匪组织会订一条:“发现有情报泄露者斩首示众,要挟其他人不敢投敌”;又或者立下“不许私自携家属入山”,以免一旦剿匪行动,家属成了他人威胁工具。 这套土匪内规虽不比正规军严密,但同样是用暴力和恐惧维系起来的。 与此同时,山匪一旦发展到几百人甚至千人,就容易走向更大规模的掠夺。 不仅是拦路抢劫,还会走村串寨,勒索保护费,绑架人质换赎金。 绑票一旦形成惯例,有时比直接抢劫还赚钱:把富户的子女或者商贾的随从扣押几天,等家里急了,开出的赎金往往比一次性洗劫的收益更高。 但要撑起一个庞大的山寨,也意味着山匪首领必须持续支付这些赎金给部众,养活、供给武器,不然不到半个月,内部就会炸锅,兄弟打兄弟,拿了赎金不分赃。 这样延续下去,连带着山匪与外界的摩擦越来越激烈。 剿匪部队在国民政府和地方军阀的支持下,不时展开剿杀行动。 另外一些土匪为了苟活,转而给地方势力当走狗,帮着镇压其他山匪或提供情报,搞不好还要互相倾轧。 整片山地就像一锅沸腾的乱炖,哪一股势力倒霉,就被其他人赶尽杀绝。 对这些山匪来说,真正的敌人很多,指望哪一股都不可靠,随时可能被当成弃子抛弃。 到了晚期,一些山匪组织的日逐渐萎缩。 抗战和随之而来的解放战争,让这些原本活动在边远山区的山匪有了更多机会投身民族解放,或入国军,也有不少人在解放战争中被清剿。 新中国成立后,以振兴农业、恢复生产为首要任务,也把那些愿意回乡的山匪农民分割土地,纳入集体经济,消除了他们成为土匪的经济根源。 这些曾经在深山里流亡的“活难民”,才真正地与过去的岁月彻底切割。