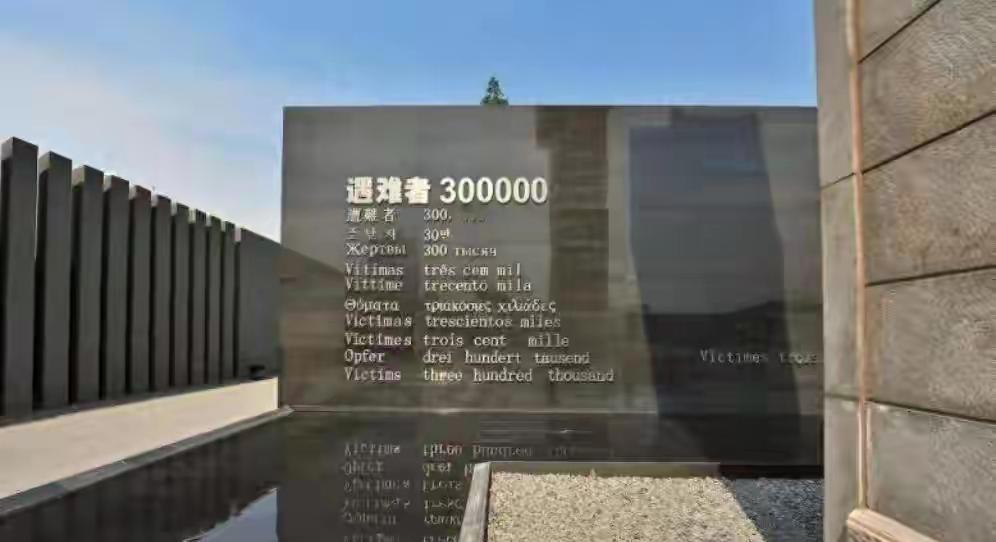

1937年12月,南京,23岁的林巧玉和她25岁的嫂子已经怀孕,为躲避日军,她们藏在家里的地窖。然而,日军还是破门而入…… 1937年12月13日,南京城破的那天,整个城市像被推入地狱。 尸体横在街巷,血腥味混着硝烟味,呛得人透不过气。 对普通百姓来说,门锁得再紧,灯熄得再早,也挡不住死亡的脚步。 那一天,23岁的林巧玉和她25岁的嫂子,把自己反锁在古楼街的小屋里,肚子里都揣着孩子,却没能躲过随之而来的残忍命运。 她们紧挨着坐在屋角,双手下意识护着腹部,心跳急得像鼓点。 外面传来杂乱的脚步声和叫骂声,她们的呼吸几乎凝固。 可门最终还是被撞开,阳光透进来的一瞬间,不是光明,而是彻底的黑暗。 冲进来的日军眼神里闪着兽性的光,看到两个孕妇,就像发现了什么猎物。 嫂子拼命把林巧玉挡在身后,大声吼着要他们滚出去,可回应她的,是枪托的重击。 鲜血立刻顺着她的额头流下,眼神却依然倔强。 林巧玉被生生拖到一旁,她死命地抓地,指甲都掐断了,可仍被硬生生拽开。 嫂子被几个人扑倒,她拼尽力气反抗,喊叫、踢打,可换来的只有更残酷的撕裂与殴打。 那一瞬间,尊严被践踏,血肉被碾碎,屋子里回荡的,不是人的声音,而是野兽的嚎叫。 眼睁睁看着嫂子倒在血泊里,林巧玉哭得撕心裂肺,却被几只手牢牢按住。 她的腹部被踢得一阵阵痉挛,剧烈的疼痛让她意识到,腹中的孩子或许再也等不到出生。 那是她最大的希望,也是唯一的寄托,可就在那几分钟里,被粗暴地掐灭了。 嫂子最终没能活下来,冰冷的身子躺在地板上,没有人收殓,没有人安慰。 林巧玉呢,她被折磨得半死,血和泪糊了一脸,意识混乱。 她不知道自己还剩下多少力气,更不知道明天会不会来。 这不是个案,在那六周的屠杀中,整整三十万同胞被屠戮。 街上躺满了尸体,江里漂浮着被推下去的男女老少。 无数妇女遭到蹂躏,无论她们是少女还是孕妇,哪怕是白发苍苍的老人,都没能幸免。 那不是战争的附带伤害,而是赤裸裸的屠杀,是带着计划的灭绝。 很多人说不敢细看南京大屠杀的史料,因为一旦看下去,你会被细节噎住。 一个母亲抱着婴儿跪地求饶,下一秒母子双双被刺刀挑起,一对新婚夫妻被当着众人的面凌辱,最后丢进火堆。 数以万计的男丁,被拉到江边排成队,机枪扫射,江水都被染红。 这些不是传说,不是谣言,而是血淋淋的事实。 面对这些事实,有人却轻描淡写地说:“过去的事就不要再提了,该向前看。” 可对于被害者家庭来说,这哪是过去,那是骨血,那是至亲。 就像林巧玉,她眼睁睁看着嫂子倒下,孩子流产,那一夜的噩梦,能叫她“向前看”吗? 仇恨不是我们主动选择的,而是加害者用刺刀硬塞进每一户人家的。 然而,我们今天铭记南京,不是为了让仇恨一代代传下去,而是为了让历史不被掩盖。 遗忘就是对死者的再一次伤害,装聋作哑,就是给罪恶洗白。 和平不是天上掉下来的,它是用血换来的,是用数百万无辜者的命换来的。 如果没有警醒,就可能重蹈覆辙。 今天的我们,可以在阳光下自由走路,可以在夜晚安心睡去,那是因为前人用苦难写下了教训。 林巧玉和她嫂子的遭遇,提醒我们,和平必须建立在对历史的清醒认知上。 我们没有理由把三十万同胞的惨叫当耳旁风,更没有资格替死者遗忘。 所以,记住南京,并不是要世世代代怀恨在心,而是要告诉世界:这样的惨剧,绝不能再发生,仇恨可以放下,但真相不能掩盖。 和平的价值,就在于我们懂得它来之不易。 只要有人还记得那一天,记得林巧玉和她嫂子的名字,三十万同胞的亡魂,才不会在历史的风尘里消散。

用户10xxx70

说的太好了,认清过去的社会,落后意味着挨打,被溅踏。牢记历史,是对末来的一种承载。