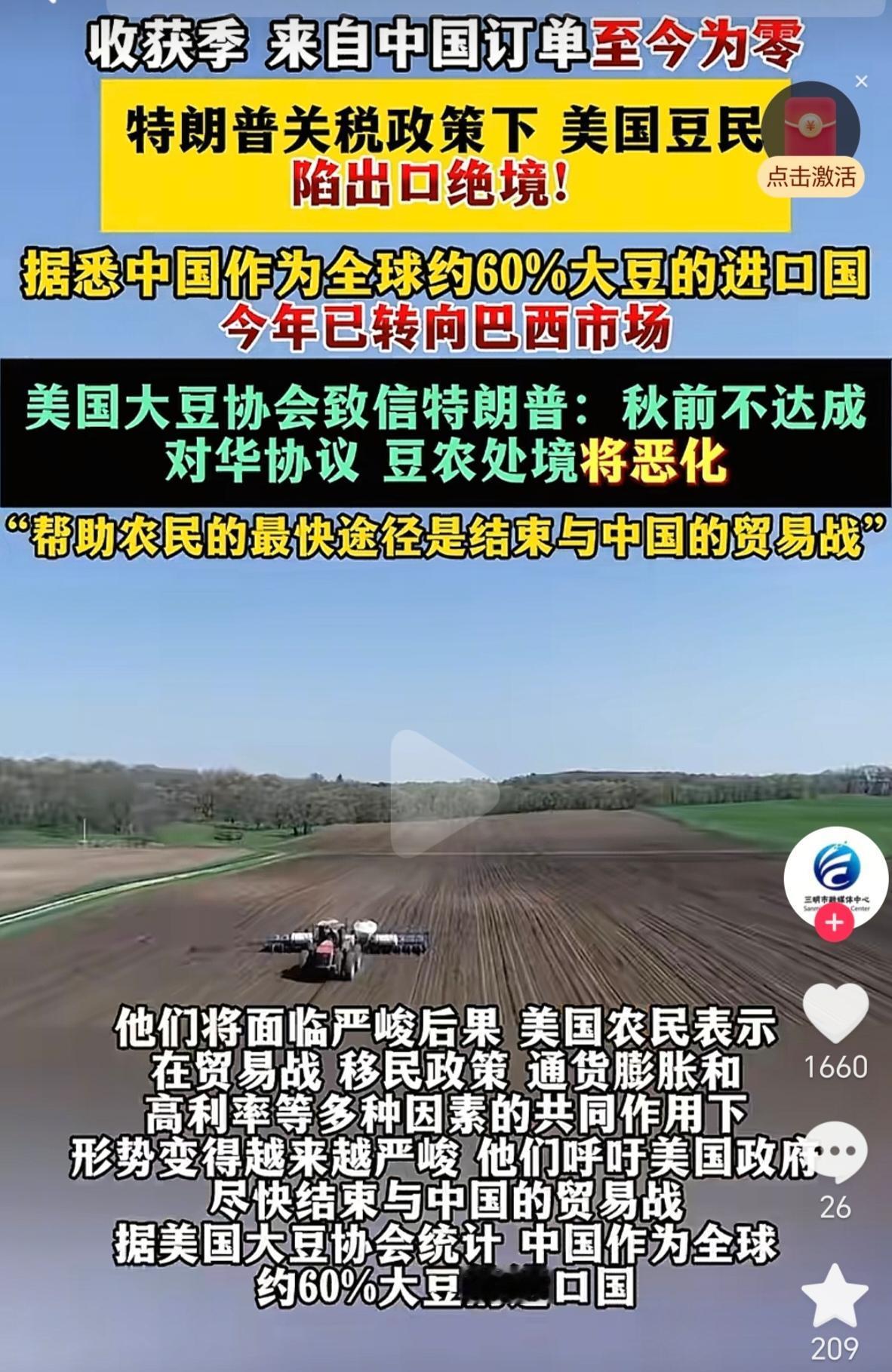

美国总统特朗普今天(北京时间10月2日)发文写道:“我们国家的大豆农民正遭受损失,因为中国仅仅出于‘谈判’的原因不购买。 大豆作为中美贸易的"压舱石",历年交易额超120亿美元。中国是全球最大进口国,消耗全球60%的大豆产量;美国则是第二大出口国,年产1.2亿吨中有30%依赖对华出口。这种相互依存关系,使大豆成为贸易战中的天然杠杆。 特朗普推文提到的"谈判原因",实指2025年9月重启的中美经贸磋商。中国商务部数据显示,2025年上半年中国自美大豆进口量同比骤降68%,转而从巴西、阿根廷增购。这种定向采购调整,明显是为谈判积累筹码。 巴西成为最大受益者,2025年1-8月,中国进口巴西大豆同比增长42%,圣保罗港口扩建计划提前完工。但新问题随之而来:巴西雷亚尔升值推高采购成本,且运输距离远导致到岸价每吨比美豆高30美元。 更值得关注的是中国自身的产能提升。农业农村部"大豆振兴计划"初见成效,2025年国产大豆产量达2000万吨,自给率提高至18%。虽然仍依赖进口,但议价能力显著增强。这种结构性变化,是美国农业界最担忧的长期威胁。 回顾2018年贸易战,当时中国对美大豆加征25%关税,导致美国库存积压创纪录。但此次手法的精妙之处在于:中国并未公开宣布制裁,而是通过采购转移施压。这种"无痕施压"既避免违反WTO规则,又保持政策灵活性。 关键差异在于全球格局。2018年巴西产能有限,如今南美已成为可靠替代源。更关键的是人民币结算体系的成熟,2025年中国进口巴西大豆的30%使用人民币结算,削弱了美元在农产品贸易中的主导地位。 更深层的矛盾在于产业补贴,美国要求中国取消对国产大豆的补贴,而中国则指责美国农业法案中的巨额补贴扭曲市场。这种"补贴对补贴"的争论,本质是两种农业模式的碰撞。 2026年中期选举临近,农业州成为兵家必争之地。民主党在堪萨斯州投入超千万美元广告,抨击共和党贸易政策。但棘手的是,特朗普执政时期未能解决大豆问题,两党都难辞其咎。 更微妙的是第三方势力崛起。农民维权组织"农业正义"在社交媒体发起拯救我们的农场运动,获得超百万签名。该组织不支持任何政党,专注推动贸易政策改革,这种单点突破策略可能改变传统政治格局。 大豆贸易波动产生外溢效应。豆粕价格飙升导致欧洲畜牧业成本增加,德国猪肉生产商被迫减产15%。东南亚食用油价格随之上涨,马来西亚棕榈油出口量创新高。这种全球性连锁反应,凸显大豆在国际农产品体系中的核心地位。 最令人担忧的是非洲粮食安全。美国大豆是非洲饲料主要来源,贸易中断导致尼日利亚禽肉价格上涨30%。联合国粮农组织已发出预警,若僵局持续,可能引发区域性粮食危机。 美国农业公司正寻求技术破局。孟山都开发出抗旱型大豆种子,适合中国北方干旱地区。但生物安全审批成为新障碍,中国海关总署以"风险评估需要"为由延长评审期。这种技术贸易壁垒,成为新的博弈焦点。 更前沿的是替代蛋白竞争。美国企业投资的实验室培养肉技术已实现量产,可能减少对大豆蛋白的依赖。但中国企业在合成生物学领域快速追赶,2025年产能预计追平美国。这场科技竞赛,可能重塑整个农业格局。 美国墨西哥湾港口积压的运豆船只能转向越南、菲律宾等新市场,但运输成本增加25%。更棘手的是返程空载问题,从亚洲返回美国的集装箱有40%空置,推高了整体航运成本。 中国则加速多元化布局,中粮集团租赁30艘散货船组成"大豆运输队",与巴拿马、印尼签订港口合作协议。这种物流自主战略,减少了对国际航运巨头的依赖。 中国近期提高进口大豆的可持续性标准,要求提供零毁林证明。这对美国农场构成新挑战,因为中美尚未签署森林保护互认协议。而巴西早于2023年与中国达成相关认证,获得市场准入优势。 碳足迹成为新焦点,中国碳排放交易体系将进口农产品纳入核算,美国大豆因机械化程度高导致碳强度较高。这种环境标准差异,可能成为长期贸易障碍。 10月下旬的G20农业部长会议、11月APEC领导人非正式会议、12月WTO部长级会议,将形成三次重要磋商机会。但观察人士预测,实质性突破可能要到2026年第一季度。 最可能的妥协方案是"配额制恢复"。中国给予美国一定比例的大豆进口配额,但要求美国放宽高科技产品出口。这种有限度合作,既能缓解农场主压力,又不失谈判筹码。 特朗普的推文看似抱怨,实为战略试探。大豆贸易的博弈既是经济问题,更是政治智慧的考验。当爱荷华州的收割机再次轰鸣时,华盛顿的决策者需要明白:真正的胜利不在于推特上的强硬表态,而在于为美国农民找到可持续的出路。 信息来源:大豆卖不出去,特朗普急了:将在APEC期间和中方好好谈谈 观察者网2025-10-02 10:24