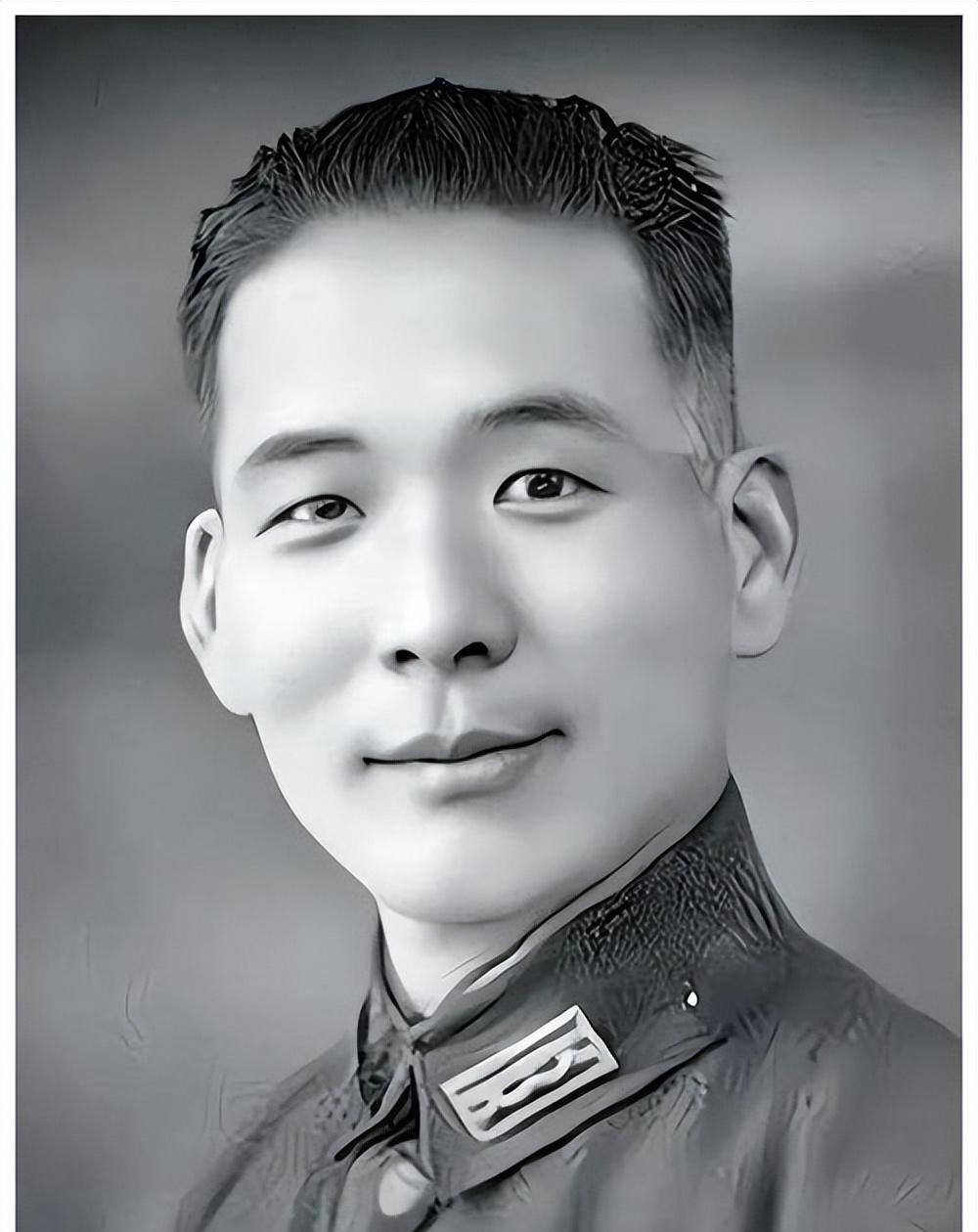

1949年,国军中将邱清泉战死沙场,他的妻子慌不择路,带着孩子们准备南逃台湾,结果逃到福建时,次子邱国渭却做出了留在大陆的决定,结局如何呢? 邱清泉这人,出生在1902年的浙江温州永嘉蒲州,一个普通村子。他小时候家境一般,8岁进私塾学认字,后来转到基圣小学堂和高等小学堂念书。1917年考进浙江省立第十中学,1921年毕业时拿了第二名,挺争气的。接着去上海大学读社会学,一边上课一边打工维持生计,那时候年轻人不容易。1924年,他考上黄埔军校第二期工兵科,训练苦但他咬牙挺住,毕业后就投身国民革命军。北伐时期,他从排长干起,参加平定广州商团叛乱、第一次东征和击溃刘杨叛军这些仗,一步步升迁。 1928年起当第九军营长,1930年代还去德国柏林军事学院留学,专攻装甲战术和机械化作战,学了不少德军先进玩意儿。回国后任第五军副军长,推动部队装备坦克重炮,让国民党军现代化起来。抗日战争爆发,他带队上阵,1939年昆仑关战役指挥新二十二师侧翼进攻,缴获日军武器,还击毙了日军旅团长中村正雄,那仗打得漂亮。1945年抗战胜利,他升第五军军长,负责接收东北。1948年淮海战役,他统领第二兵团,十多万兵力带坦克装甲车,从徐州南下救援黄维兵团。1949年1月10日,双堆集陈官庄战场试图突围时,头部中弹阵亡,国民党追赠二级上将。他的军旅生涯,从底层爬到高位,抗日有功,但最后还是败在淮海。 邱清泉死讯传回南京,叶蕤君一家乱成一锅粥。军方赶紧安排家属疏散,他们列入名单,收拾些衣物细软就上路。途中用火车、人力车、步行混着赶,丢了不少行李,还差点遇上武装人员,好在老兵护送才脱险。大儿子邱国正十几岁,小女儿还小,叶蕤君拉着他们一路南下。火车车厢挤满人,停站查证件,下了车转人力车,路泥泞难行。步行过乡村,脚起泡也得继续。夜里借宿农舍,遇武装人员,老兵亮身份才赶走他们。几天折腾,好不容易到福建港口,海风咸湿,船票拿到手,人群拥挤。 邱国渭这时候停步,他19岁,在上海圣约翰大学读外语系,学籍还在。他决定不走,留在大陆继续读书。叶蕤君劝他,父亲身份特殊,留下危险,但他坚持上海有学业要完成。家人上船,他背包挤出人群,没回头。叶蕤君靠栏杆望岸边,船开走时一家人就这样分道扬镳。邱国渭这决定,当时家里人觉得不靠谱,但也拦不住。他是邱清泉几个儿子中唯一留下的,赌的就是个人前途。 邱国渭回到上海,顺利继续圣约翰大学学业,1952年毕业。分配到上海图书馆,做外文书采购编辑。他精通英德法三语,工作上手快,业务扎实,没人挑毛病。刚进单位,同事问起父亲,他只嗯一声,不多解释,就埋头干活。别人看他日子过得稳当,态度平和,上级也没深追。他娶了上海中学教师袁家凤,两人感情稳固,生了三个女儿。邻居见他戴眼镜,话少,穿旧呢子外套,常泡图书馆,手里书不离。家里不挂父亲照片,也不提墓地在哪。他教育女儿多读书,不讲家史。工作几十年,采购外文书时总仔细比对目录,确保准确。同事间不掺和闲聊,就专注本职。80年代初,他拿探亲签证去美国,说看亲戚,一去没回。在洛杉矶找图书馆翻译工作,生活简朴,一件羊毛衫穿十年,出门骑自行车。别人问过去,他笑说老家上海,不露底细。 叶蕤君带着其他孩子到台湾,日子过得紧巴巴。大儿子邱国正靠军中旧关系谋生,生意上没大出息。小女儿长大后也融入当地,但一家人总觉缺了点什么。兄弟姐妹间,有人想回大陆探父亲旧部,但顾虑多,不敢轻易提姓氏。相比台湾的磕磕绊绊,邱国渭在大陆起步虽低调,却一步步站稳脚跟。国民党败退后,家属命运多舛,他选择留下,等于切断了旧路,开了新局。这事搁谁身上都得掂量,邱清泉的影子太大,儿子们各奔东西,各自扛着那份遗产。邱国渭不张扬,靠实干过日子,图书馆那摊子事,他干得有板有眼,同事都服气。娶袁家凤这事,也算缘分,她家背景不凡,两人互补,家和万事兴。女儿们长大,他叮嘱多念书,传承他的低调作风。