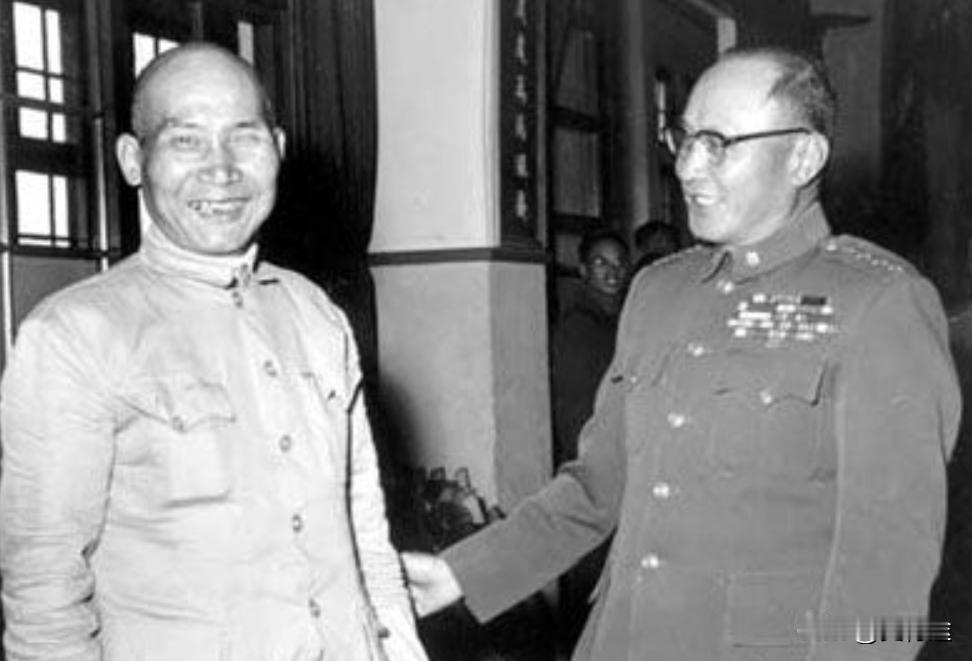

1949年初,何应钦因为徐蚌战场失利,心灰意冷到上海养病,汤尧曾去医院看望,何应钦留他长谈解闷。 1948年冬天,局势已经收不住了。 前线传来消息,部队疲惫,后勤跟不上,士气也撑不住。但蒋介石还在犹豫,手里攥着几封电报,想了又想,迟迟没发出去。 那时候,杜聿明早就准备动身,计划是向山东推进,一鼓作气打乱共军部署。 兵力已经集中,后勤也配合好了,就差一声令下。可就在临行前,命令撤回,整个计划泡汤。部队停在原地,官兵都弄不清到底在等什么。 不仅是这一次。整场淮海战役里,这样的反复很多。原本定好的作战方向,临时被推翻。 东边准备进攻,突然又被要求防守;刚接到命令出发,转头又让原地待命。这样来回折腾,士兵疲于奔命,指挥体系混乱不堪。 谁也不知道下一步会怎样,连带着信心也慢慢磨光了。 青岛和海州的问题,也是典型的例子。 有人建议把兵从青岛调去支援海州,说青岛不必担心,美军会管着。但也有人坚持,青岛是脸面,不能轻易放。蒋最后谁也没得罪,两边都要守。兵力本来就紧张,结果就是摊得太散,哪边也守不住。海州丢了,青岛靠着美军撑着,但整个战线的漏洞已经摆在那儿了。 对将领的使用,也看得出问题。 刘峙、顾祝同这些人,蒋用得放心,主要因为听话。可他们并不是打仗的料,反应慢,胆子小,行动总是落后一步。 白崇禧能打,但身份特殊,背后是桂系,蒋不愿意放权。 就这样,战场用人不是看本事,是看是不是自己人。一旦开打,指挥不统一、调度不顺,整个部署根本无法落实。 杜聿明被叫去接手徐州防线的时候,其实心里已经明白,这局难下了。他去南京参加会议,蒋要他全权指挥,又不停给他发指令,一会儿要求突围,一会儿命令固守。杜只得照办,哪怕知道这不是长久之计。各兵团都被分割开来,协调不力,有的部队还没集结就被命令转向。 黄百韬兵团被围,是个转折点。蒋原本承诺增援,但到了最后,只调了几支零散部队,根本不足以解围。后方报告说损失严重,蒋当场发火,说是造谣,不许再讲。 将领们都闭嘴了。 没人敢讲实话,但没人不知道前线已经撑不住。 对杂牌部队的态度,也很明显。这些部队不是嫡系,战斗力差,出事了蒋也不太追责。 有的将领为了表忠心,干脆把投降的朋友举出来汇报,说自己没有二心。蒋听了,还夸了几句。可这种部队根本扛不住大仗,顶多维持个场面。 黄维那边情况也不乐观。双堆集一带,本就地形复杂,行军困难。 黄维部队被围在里面,援军始终不到位。 蒋要求他坚守,说会调兵解围。但空军因为天气飞不起来,地面部队又行动缓慢,等援兵赶到,已经来不及。黄维兵团全军覆没,连带着杜聿明集团也陷入困境。 战到后来,蒋甚至开始考虑使用毒气弹,还要空军配合突围。 但天降大雪,飞机根本起不来。部队在雪地里冻了一周,粮食断了,不少人就这么倒下了。杜聿明开会的时候,说不上几句话就沉默,一桌子将领没人提突围的事,因为大家都明白,不管向南还是向西,都已经出不去了。 蒋没有明确下达撤退命令,但也不再提解围。他安排人去劝杜聿明,说可以派几支部队支援,实际是让他自己想办法。杜犹豫了一夜,第二天派人请求突围。可那时围得太紧,已经失去了最佳时机。 到了1949年1月,蒋发了那封告全国军民书,说失败的原因在制度,在社会风气,说自己尽力了。这话底下人也听得懂,无非是不想背全部责任。但档案一翻,几次关键决策的拖延、误判,都出在他那里。早些做出决断,至少不会是这么个结局。 外部看得比内部还清楚。美国那边最早还乐观,以为国府能守住江淮线。但几周之后,情报部门的口径变了,说中央指挥混乱,部队协同差,前线实际情况比报告的严重。 英国人也记下了黄维部队被围后蒋的沉默,说他表现得冷静,实则已经放弃。 1月中旬,蒋终于宣布辞职。 官方口径说是为了大局,但明眼人都知道,战场已经丢了。 南京火车站里人越来越多,有军人,也有家属,大家往南边走,谁也不敢多问话。路边的铺子开始关门,城里的气氛一天比一天紧。 那天夜里,黄浦路那栋老宅灯光没灭。 屋里人影还在动,窗帘偶尔晃了一下,看不清是谁。桌上那盏茶还冒着热气,墙角的收音机传来断断续续的新闻。 风吹着窗纸哗啦响,一声接一声,像是有人在屋外踱步,也像没人了。