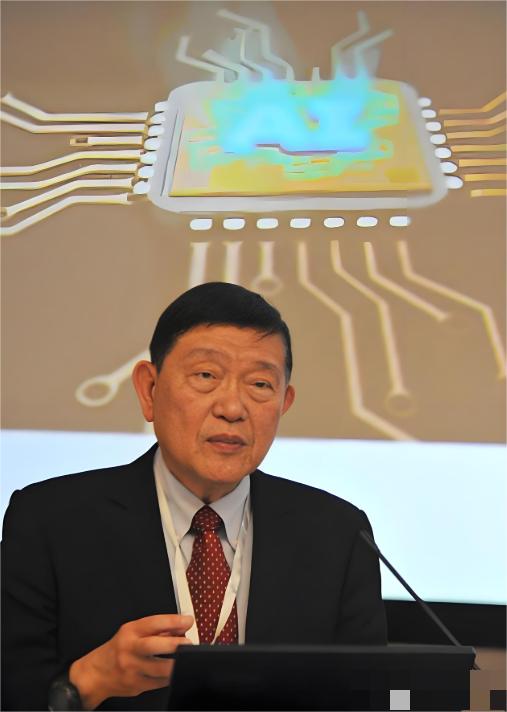

中芯国际创始人张汝京曾说,他说在自己离开台积电时,台积电董事长告诉他,你敢去大陆,那在台积电的这么多股票就不能拿了!可是张汝京却说,不要就不要!他说是家国情怀使他放弃一切回来报效祖国! 1997年说起。当时张汝京刚主导完成世大积体电路公司两座晶圆厂的建设,这家由他创办的台湾第三大芯片代工厂,正以每年30%的增速冲击行业前三。 但资本市场的暗流早已涌动,当中华开发以50亿美元将世大卖给台积电时,张汝京正在上海考察建厂选址。他办公室抽屉里至今还躺着那份未签字的收购协议,泛黄纸页上“第三座工厂落户浦东”的批注仍清晰可见。 “那时候大陆的芯片制造水平,比台湾落后整整两代。”曾参与中芯国际早期建设的工程师回忆,2000年上海张江的工地还是一片荒滩,首批运抵的二手光刻机需要手动调试参数,工程师们用三班倒的方式,在2001年春节前完成了0.18微米制程的首次流片。这种近乎原始的创业环境,与张汝京在台积电时指挥全自动生产线的光鲜形成鲜明对比。 资本围剿来得比想象中更快。2003年台积电发起第一轮专利诉讼时,中芯国际刚完成北京工厂的封顶。美国加州法院的传票送达当天,张汝京在董事会上的回应出人意料:“我们确实用了台积电退休工程师,但所有工艺参数都是重新研发的。”这份倔强背后,是他悄悄抵押台北房产换来的研发资金,以及从德州仪器挖来的三十人技术团队。 真正的危机在2006年爆发。台积电指控中芯国际0.13微米制程侵犯专利,此时中芯的良品率刚突破70%大关。诉讼材料显示,台积电法务团队整理出200多页的技术对比报告,而中芯的辩护团队只有12人。 这场持续三年的官司最终以1.75亿美元和解告终,但更大的风暴正在酝酿——2009年台积电再次起诉,索赔金额飙升至10亿美元。 “那段时间张总办公室的灯总是凌晨两点才灭。”前中芯国际法务总监透露,张汝京亲自参与每一份技术文件的审核,在2008年金融危机期间,他甚至暂停领取CEO薪资以维持研发预算。但商业世界的残酷超出预期,当美国法院判定中芯国际“系统性盗用商业机密”时,公司股价单日暴跌37%。 2009年11月10日的辞职声明,将这场持续十年的博弈推向高潮。张汝京在内部信中写道:“个人去留无关紧要,但公司需要全新的发展环境。” 这份看似突然的离职背后,是他与董事会长达半年的拉锯——有人主张继续诉讼,有人建议出售资产,而张汝京坚持“用空间换时间”的战略转型。 如今回看,那些被台积电视为“威胁”的决策恰恰成就了中芯国际的独特路径。当行业聚焦先进制程时,张汝京力排众议发展嵌入式存储芯片。 在全球供应链受阻时,他提前布局的28纳米产线成为关键转折点,更耐人寻味的是,当年被迫支付的2亿美元和解金中,有部分转化为中芯国际与应用材料公司的联合研发基金。 在张汝京的办公室里,三件物品始终摆在显眼位置:1997年世大集体的股权转让书、2001年浦东工厂的第一张晶圆照片,还有一张写满工程师名字的A4纸。这些物件无声诉说着一个真相:当个人财富与国家需求产生碰撞时,总有人选择将技术火种播向更需要的地方。 站在2025年的视角回望,中芯国际已占据全球晶圆代工市场12%的份额,其28纳米成熟制程的良品率甚至超过部分国际大厂。这种逆袭背后,是无数个像张汝京这样的“技术归侨”,用个人职业生涯的跌宕起伏,为中国半导体产业趟出了一条血路。 当我们在讨论“科技自立自强”时,或许该思考:在商业利益与家国情怀的天平上,究竟需要怎样的勇气才能做出张汝京式的选择?这个问题,值得每个关注中国科技发展的人深思。欢迎在评论区分享你的观点。