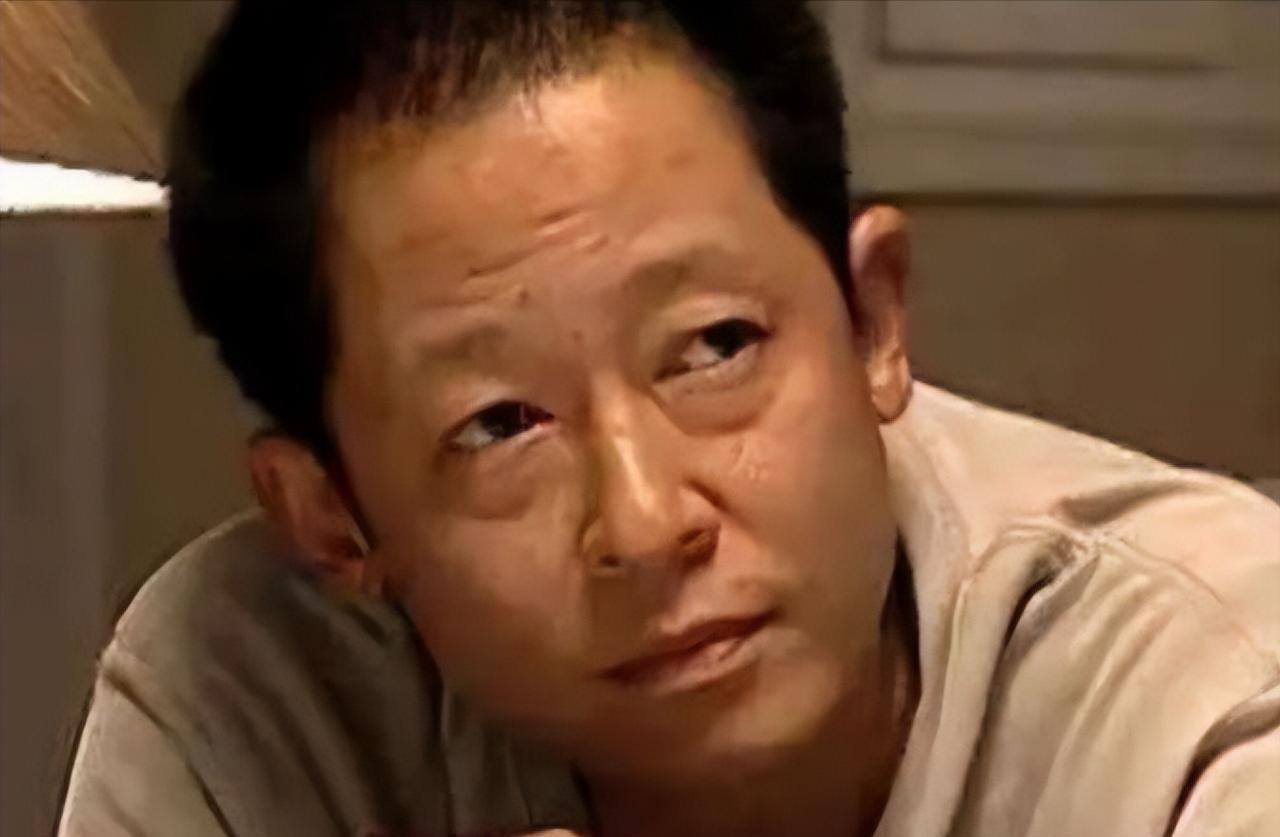

2000年,某场颁奖典礼上,王志文和一名女记者发生争执。女记者怒吼:“再狂,信不信我封杀你!”王志文一脸不屑:“小姑娘,别高估自己了!”。 2000年夏天,北京一场备受瞩目的电视剧颁奖典礼后台,弥漫着香水和发胶混合的气味,王志文刚拿下最佳男主角,手里还攥着奖杯,就被一群记者围住。 闪光灯咔嚓作响,问题一个接一个抛来,起初气氛还算融洽,直到一位年轻女记者挤到前面,把录音笔几乎戳到他脸上。 “王老师,听说您拒绝了我们报社的专访,却接受了隔壁报社的采访,能解释下为什么吗?”女记者声音带着明显的不满。 王志文抬了抬眼,语气平淡:“档期冲突,没别的。” “但据我们了解,那天您根本没有其他安排,”女记者不依不饶,“是不是对我们报社有意见?” 空气瞬间凝固,周围几个记者下意识后退半步,王志文在圈内是出了名的直性子,不少人领教过他毫不客气的回应。 “我接什么工作,需要向你汇报吗?” 王志文嘴角微微上扬,那笑容里没有温度。 女记者脸涨红了,在众多同行面前被怼,她感觉颜面尽失:“王志文!你别太狂了!”她声音陡然拔高,“信不信我让你明天就见报?再狂,信不信我封杀你!” 后台突然安静下来,有人倒吸凉气,在那个媒体掌握巨大话语权的年代,“封杀”两个字重如千钧。 王志文却轻笑一声,眼神里满是讥诮:“小姑娘,别高估自己了。”他手指轻轻敲了敲奖杯,“这行业,靠的是这个。”说完转身就走,留下女记者在原地,脸色由红转白。 这一幕被在场多人目睹,很快在圈内流传开来,没人想到,这场看似普通的冲突,竟成了中国娱乐业权力格局变迁的一个微妙注脚。 与其角色一样,王志文本人也给人一种疏离感和难以驾驭的印象,他拒绝不必要的应酬,对媒体保持距离,这种“不合作”在当时的娱乐圈堪称异类。 而那位女记者背后的报社,确实拥有相当影响力,在互联网尚未普及的年代,纸质媒体几乎垄断了舆论,一篇负面报道足以让艺人形象受损,连续几篇批评文章,真可能断送一个演员的前途,“封杀”并非空谈。 但王志文为何敢如此强硬? 时间倒回20世纪90年代初,王志文刚从北京电影学院毕业时,也曾是个小心翼翼的新人。 他亲眼见过媒体如何捧红一个明星,又如何毁掉一个艺人,但他更察觉到,真正决定演员命运的,从来不是媒体,而是观众和市场。 2001年《黑冰》播出后,收视率节节攀升,观众用遥控器投票,证明了好演员的价值所在。 与此同时,中国娱乐产业正在经历深刻变革,资本大量涌入,电视台竞争白热化,制作方开始把收视率作为最高标准,在这种环境下,能扛起收视率的演员,拥有了前所未有的议价能力。 王志文的“狂”,本质上是对自身专业能力的自信,他曾在采访中说过:“演员最终要靠角色说话。” 这句话在后来几年不断得到验证。 2006年,王志文主演《天道》,剧中丁元英这个角色复杂深刻,他演绎得入木三分,该剧虽然商业宣传不多,却凭借过硬质量获得高口碑,制作方看中的正是王志文能赋予角色的深度和可信度。 相比之下,那位扬言要“封杀”他的女记者,后来据说转行做了公关,而当年那家颇具影响力的报社,在新媒体冲击下逐渐式微,这其中的讽刺意味,不言而喻。 在娱乐圈,所谓“封杀”从来不是单方面的,真正有实力的演员,往往能打破各种试图限制他们的框架。 2010年之后,随着互联网彻底改变信息传播方式,媒体与明星的关系进一步重构,流量时代到来,观众手中的鼠标和手机成了终极裁判。 王志文后来很少提及那次争执。在2015年的一次罕见访谈中,被问及如何看待媒体与演员关系时,他说:“彼此尊重,保持距离,记者做好记录和传播的工作,演员专注塑造角色,谁也别想着能‘封杀’谁,最终决定一切的,是观众。” 这话冷静而清醒,他从艺三十多年,经历中国娱乐业数次洗牌,始终屹立不倒,不是因为他擅长迎合媒体,而是因为他始终清楚自己的根本——用角色与观众对话。 如今再品味2000年那句“别高估自己”,更像是对整个行业的警示,在名利场,任何人都可能误把平台影响力错当成个人能力,但潮水退去,才能真正看到谁在裸泳。 真正稳固的地位,来自不可替代的专业能力,而非一时的曝光度或舆论热度,这是王志文在那场冲突中真正想表达的,也是他多年职业生涯践行的准则。 当女记者怒吼要“封杀”他时,她代表的是旧秩序下的权力观——谁控制话语权,谁就掌握生杀大权。 而王志文的回应,则预示着一个新时代的来临:实力派将凭借真本事赢得立足之地,外在的喧嚣终会散去,只有作品永存。 二十多年过去,王志文依然活跃在荧幕上,用一个个精彩角色证明着自己的价值,那句“封杀”的威胁,早已消散在时光中,成了娱乐业权力转移的一个小小脚注。