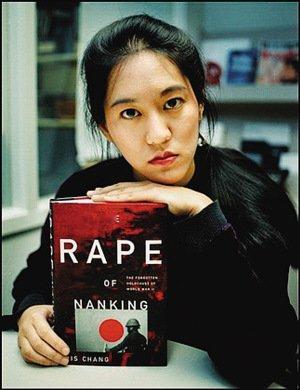

2004年,戳穿南京大屠杀真相的张纯如,在车内身亡!当时大家都认为她是 自 杀,谁知20年后,随着她的一封遗书被曝光,人们才恍然大悟,原来迫害她的“真正凶手”,竟然是“他们”,如今依然逍遥法外…… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2004年的秋天,美国加州一个普通的停车场里,一辆汽车静静停着,车门紧锁,车内的张纯如已经没有了呼吸,年仅36岁的她,本该在人生最绽放的年纪继续书写辉煌,却选择了以这种方式离开世界。 外界一度以为只是抑郁症的悲剧,可多年后,当她留下的遗书曝光,人们才惊觉,真正将她逼入深渊的,并非病痛本身,而是那些始终拒绝承认历史的势力。 1937年的南京,天空阴沉得压抑,12月13日,数以万计的侵略者冲入城门,六周的杀戮开始了。 机枪扫射后的尸体堆叠成山,刺刀的比赛以人头数量为胜负,妇女被当作“战利品”供人炫耀,孩子被挑在刺刀尖上。 医院里,每天都有被凌辱后的妇女被送来,伤口深不见底,哭声撕裂空气,零散屠杀与集体屠杀加起来超过30万,这是血写的数字,几十年过去,血泊干涸,硝烟散尽,可痛苦却未曾真正消失。 张纯如成长在美国,却在骨子里继承了祖辈的记忆,她的祖父曾亲历战火,家族口中的悲怆故事,让她在孩童时代便知道这段历史,然而当她翻开美国的图书馆目录,却发现几乎一片空白。 这个发现令她愤怒:为什么奥斯维辛被全世界铭记,南京却被遗忘?这个疑问在她心底埋下种子,最终让她走上了孤独而漫长的道路。 她辞去了安稳体面的工作,只身返回中国,带着录音笔和厚重的笔记本,开始一次又一次的寻访。 她走进破败的村落,听老人回忆亲人被活埋的场景;她看过一位幸存妇女的伤口,几十年仍无法愈合;她在档案馆里翻阅照片,当看到婴儿被挑在刺刀上的那一瞬,她冲进厕所呕吐,几乎崩溃。 可她没有停下,她知道自己承担着使命。 她不只是依赖口述,还竭尽全力搜集史料,她联系到德国大使拉贝的后人,使《拉贝日记》得以重见天日;她奔走美国各地,找到魏特琳的手稿;她将这些碎片拼接成完整的铁证。 那是一场与遗忘的赛跑,每一步都伴随着精神的折磨。 1997年,《南京大屠杀:被遗忘的二战浩劫》在美国出版,全书15万字,字字泣血,揭开了西方世界六十年的沉默,书籍一经问世,便登上《纽约时报》畅销榜,引发全球震动。 签售会上,不同国家的老人流着泪握住她的手:中国人、韩国人、菲律宾人,他们感谢她让沉默的亡魂得以开口,她把真相带到了世界眼前,可也因此,黑暗势力开始反击。 日本右翼势力气急败坏,谩骂、恐吓信、子弹邮包接踵而至,她的电话里常常响起恶意的咒骂声,她感觉被跟踪,被监控。 更大的打击是,计划出版的日文版书籍,被迫中途搁浅,译者收到死亡威胁,出版社要求删改“敏感内容”,她拒绝妥协,最终出版流产。 有人希望她沉默,可她依然在媒体和讲坛上大声揭露,那一刻,她选择的已不只是学术,而是一场正义与邪恶的对抗。 长期浸泡在血淋淋的史料中,她的精神逐渐被撕裂,她开始严重失眠,掉发,体重骤减,常年依赖药物。 抑郁症侵蚀了她的生活,可她依然坚持研究新的课题,试图继续揭开更多真相,然而精神与威胁的双重压力,最终压垮了这个纤弱却倔强的女子。 2004年11月9日,她的生命戛然而止,多年后,人们读到她的遗书:“他们不让我睡,不让我忘,他们说只要我闭嘴,就能活得好好的,可那些老人的眼睛,总在我眼前晃,我闭不上嘴。” 字里行间透露的绝望,揭开了那群真正的“凶手”,他们至今仍在否认、掩盖,仍在教科书里模糊,仍在社交平台上叫嚣。 然而真相不会被湮没,二十年后,新的影像、照片不断出现,新的电影和研究让更多年轻人看见她曾拼命守护的真相。 在江苏,她的纪念馆里,越来越多的人走进来,读她的书,听她的故事,她的母亲曾说过:“女儿揭露黑暗,不是为了挑起仇恨,而是为了让人们记住历史。” 张纯如用36年的生命,换来世界对30万亡魂的一次凝视,她的笔,是利剑;她的血,是代价,她倒下了,却点燃了更多人记住的火焰。 正如她所说,忘记屠杀,就是第二次屠杀,她以自己的方式告诉我们,历史不是冷冰冰的文字,而是需要有人用生命去守护的真相。 她没有失败,她已成为历史的一部分,和那些逝去的亡灵,一起永远活在记忆里。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:扬子晚报:致敬了不起的她,了却长达26年的心愿