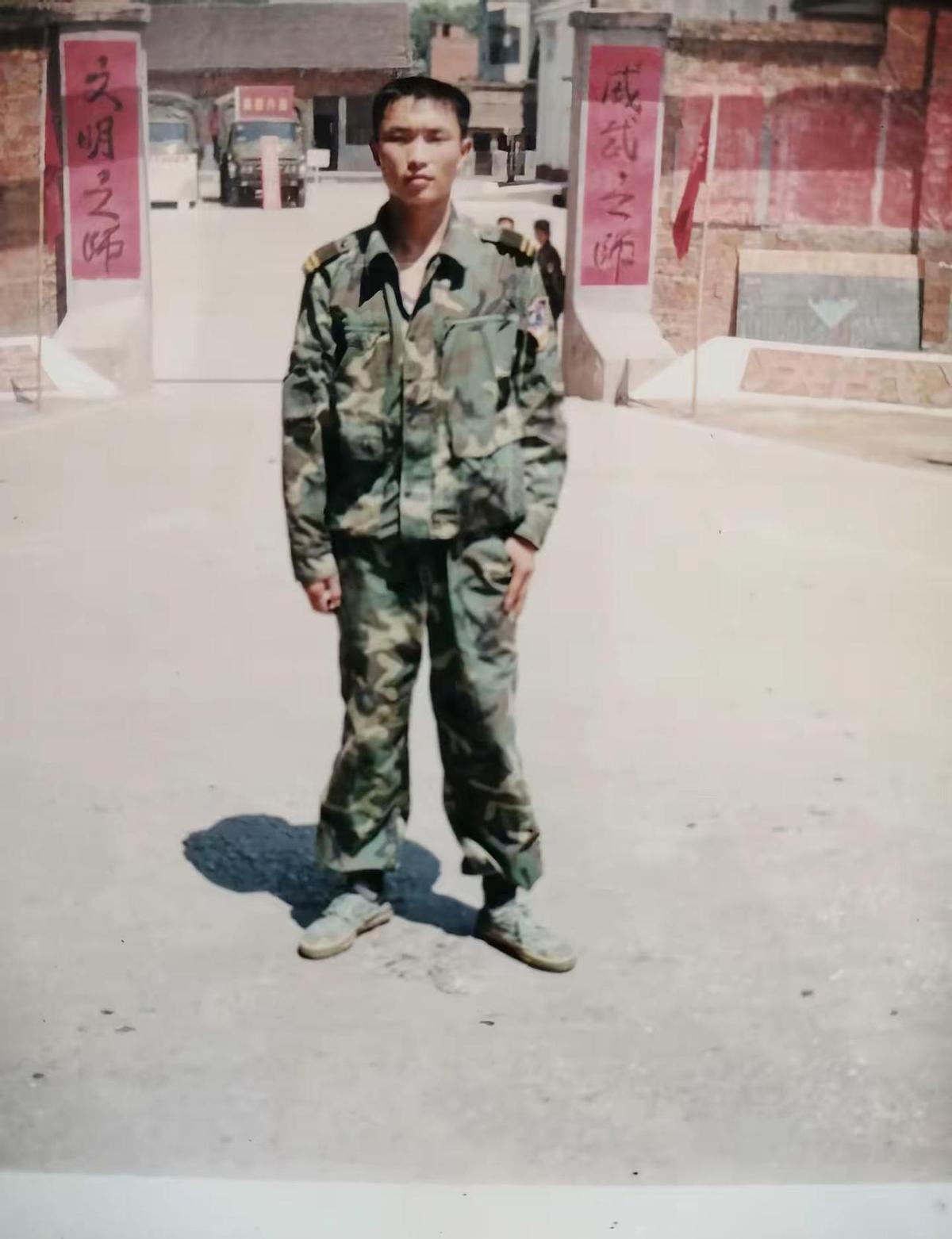

格力电器再送12名青年员工入伍,累计超百人穿上军装奔赴军营,企业坚持“留职入伍”模式,保障工龄与岗位,展现制造业龙头的责任与担当。 麻烦看官们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 说起格力,人们第一反应往往是空调、家电,或者是那位敢说敢当的董明珠,但要说到今年九月的一场送别仪式,却让人看见了这个企业身上另一层特别的光。 那天珠海总部的报告厅里,红绸飘动、掌声雷动,十二名青年员工穿上崭新的戎装,胸前的大红花像他们的笑容一样鲜亮。 他们即将离开熟悉的岗位,奔赴军营,把青春和热血交给国防。 这样的场景,不是第一次发生,却依旧让人心头发热,台上珠海警备区的领导以老兵身份送上祝福,话语里既有深情,也有期待。 他们希望这些年轻人能早立新功,把个人梦想和国家的强军目标紧紧绑在一起。 台下新兵代表发言时,语气坚定得像打过钢印。 有人说自己是看阅兵长大的,心里早就种下了穿军装的念头,有人坦言“全家光荣”的信念会成为他扎根军营的动力。 那些掷地有声的誓言,不仅是个人的承诺,更是企业文化在另一个场景里的延续。 如果说往年的送兵还是一个点,这一年格力干脆把“点”拉成了“面”。 自春季起,公司就不再局限于珠海,而是把征兵工作铺向全国各大基地。珠海、赣州、合肥、郑州、石家庄、成都、临沂…… 各地都有格力青年穿上军装,从工厂车间走向军营操场,光是2025年一年,就有33名优秀员工入伍,六年来累计超过百名。 数据冰冷,但放在企业里,就是一个个实实在在的人,是一个个家庭的骄傲。 更让人刮目相看的,是格力独有的“留职入伍”模式,员工走进军营时,工龄不停留,岗位不会丢,退伍回来还能带着“优先晋升”的待遇回到企业。 对年轻人来说,这样的保障不只是安心,更是一份尊重,有人说,这是格力把“当兵的荣耀”和“打工的安心”绑在一起。 换句话说,格力让青春的选择不再是一场孤注一掷,而是一条双向奔赴的道路。 当然,走的人值得鼓掌,留下的人同样值得尊敬,在那场仪式上,十二名“最美退役军人”走上舞台,他们大多已经脱下军装多年,如今依旧用军人的劲头在岗位上发光。 有人在研发一线,把“每个参数都不能马虎”的习惯带进实验室,把军营的较真转化成产品的极致,有人在生产和管理岗位上,以“责任”守住品质和安全。 他们的故事告诉所有人,军人不会因为脱下军装而褪色,反而在另一片战场上继续坚守。 董明珠出现在最后的环节,她的神情里有舍不得,但更多的是期待,她说送走的是格力最优秀的人,这让她心里既激动又难舍。 她希望这群青年在军营里磨砺两年,不论是选择继续留队,还是回到企业,都能成为顶天立地的栋梁。 她一再强调格力文化里的关键词:忠诚、勤奋、敢挑战。这些,和军人精神几乎是无缝对接,或许正因如此,格力的员工在军营里能打硬仗,在企业里也能挑大梁。 外界对这场仪式议论颇多,有人说这样的格局不是一般企业能比的,有人调侃要是全国企业都能像格力这么干,国防和产业还愁不强? 玩笑里透着真心,毕竟企业担当不只是赚了多少利润,更要看它能不能在关键时刻为国家出一份力,格力显然做到了,而且做得很有系统性。 事实上这样的选择,格力已经坚持多年,从一开始的零星尝试,到如今全国联动、百人入伍,从单纯的送兵,到形成“送—养—用”的完整闭环。 格力把拥军当作企业的长期战略,不是一次性“作秀”,而是稳扎稳打地走进企业基因。 退役军人在这里不仅能找到归属,还能继续在研发、生产、管理的岗位上建功立业,这种循环,既成就了个人,也壮大了企业,更回应了国家的需要。 有人说企业最怕被贴上“工具人”的标签,但格力的做法刚好相反。 它让企业不仅是经济主体,也是社会责任的担当者,格力的制造业实力,早已写进市场,而如今,它在国防建设上的投入,也被写进了人心。 当送兵的红花在风中摇曳时,台上台下的人都明白,这不只是一次离别,而是一场更深的契约。 契约里有青春和热血,有企业的担当,也有国家的期待,格力用一批批青年和退伍军人的故事,把“国之所需、格力所向”这句话变得不再抽象,而是看得见、摸得着的现实。 这大概就是企业的最高格局吧:既能在市场里争先,又能在国家需要时挺身。 格力的故事也许会让很多人重新思考,什么叫“企业价值”,什么叫“家国情怀”。 在掌声与祝福声中,那十二名新兵已经启程,而格力的征兵故事,仍在续写。 对此大家怎么看?欢迎在评论区留言。