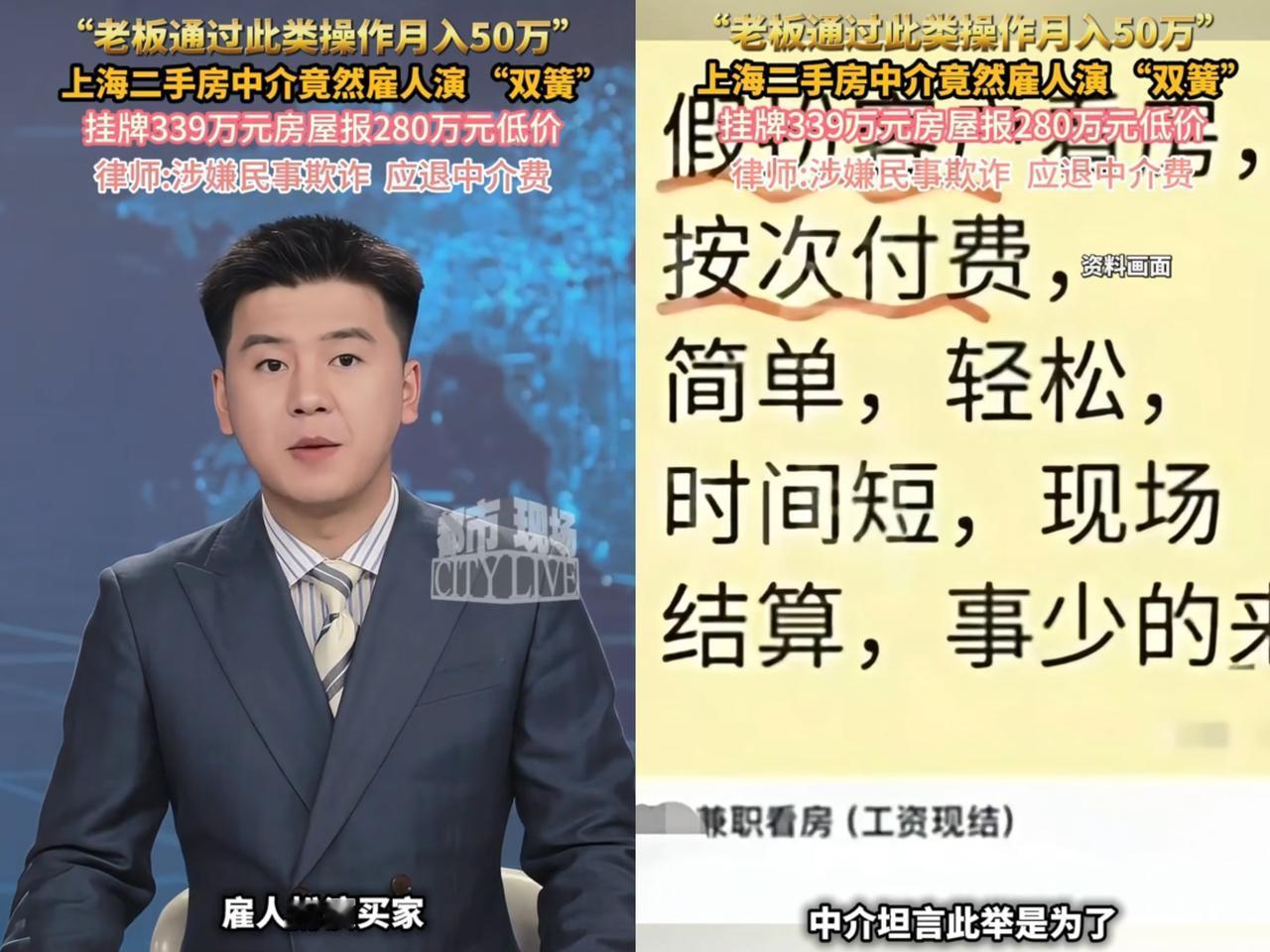

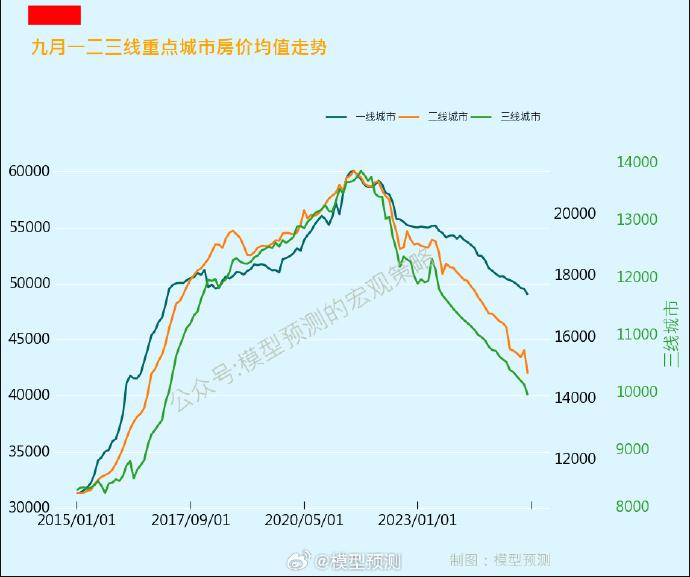

上海二手房中介被曝雇人冒充买家看房砍价,房东挂牌538万被一路压到510万成交,事后才知是“演戏”,业内人士称老板靠此月入超50万。 麻烦看官们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在上海的二手房市场,最近上演了一幕幕堪比电视剧的“压价好戏”。 有的房东挂出五百多万的价格,心里盘算着能快点成交,没想到迎来的却是一群“买家”——他们一进门就挑毛病,嘴里说着“这户型太暗”“装修太旧”,砍价的力度比菜市场买白菜还狠。 房东为了赶紧出手,心态一步步被压低,从挂价的五百三十多万,一路谈到五百一十万才成交。 可钱刚到手,却突然得知那些“买家”根本不是诚心想买房,而是中介花几百块钱雇来的“演员”,这时候的无力感,估计比丢了房还难受。 原来,所谓的“带看客户”并不是自然产生的需求,而是中介精心安排的场景。 他们在朋友圈、兼职群里大摇大摆地发广告,招聘所谓“看房助理”,工资并不高,三五十块一个小时,工作内容却很“专业”:假装是买家,装模作样地看房、砍价。 为了让这些临时演员看起来更真实,中介甚至还安排“培训课”,比如要他们先把房子的优点说得天花乱坠,最后再挑一两处小毛病,好像自己确实动过心思。 说得太多怕穿帮,说得太少又不够戏剧张力,这中间的分寸拿捏,比演电视剧还讲究。 在这些套路里,最经典的就是“双簧砍价”,流程几乎一成不变:演员开口就报一个远低于挂牌的价格,房东自然会急了,觉得自己遭遇了“砍价杀猪刀”。 这时候,演员会装模作样地出去给“家人”打电话,好像在极力争取,回来再小幅加一点价钱,给房东制造一种“对方退了一步,你要不也松口”的错觉。 日复一日,房东在这种虚假的买卖氛围中慢慢妥协,心理防线被击碎。 有人说,自己挂牌才几个月,居然就被砍出几十万的差距,心里憋屈得直掉眼泪。 链家这样的头部平台,对员工每天都有硬性要求:必须带看十五组客户,不管真客户还是假客户,数字先凑齐再说。 这样频繁的看房次数,会让房东误以为房子市场冷清,真正想买的人不多,价格必须降一降。 而一些小型中介更“直接”,比如“秒卖房”,干脆给演员布置砍价任务,让他们上来就开出比挂牌价低几十万的数字。 中介自信满满地告诉新人:你就从两百八十万开价,别超过两百八十五万,其他的交给我们。 这种操作不仅是压价,更是赤裸裸地在玩心理战,为什么他们如此卖力? 答案当然是钱,一个中介老板坦言,一个月收五十套房子,靠着差价和佣金就能净赚五十万以上。 对他们来说,雇几百块钱的演员只是小成本,真正的利润藏在背后的成交里。 而房东却往往被蒙在鼓里,因为成交数据早已不再完全公开,尤其是链家近期不再展示小区的二手房成交价,失去了参照系,房东只能听信中介的口风,哪里还有议价的底气? 这种“假买家”的戏码不仅搅乱了市场秩序,更踩在法律红线上,法律专家早就指出,根据《民法典》第一百四十八条,用虚假的身份和言辞诱导他人签合同,属于民事欺诈。 可在现实中,中介总是狡辩:又没真成交,不算骗。 其实就是仗着房东举证难,故意模糊责任,与此同时,研究机构的专家也直言不讳,这种手段本质上就是制造焦虑,把房东拖入一场心理PUA。 可怜的是,普通人卖套房子已经够心累,还得提防中介的“戏精表演”。 想要避免踩坑,房东能做的并不多,但至少有几招能自保。 比如,不要把房子只交给一家中介独家代理,多挂在不同的平台,让买家能直接联系上自己,再比如,定价之前最好先打听清楚邻居的成交价,保持在合理区间,不至于被人忽悠,最后在看房的过程中,如果总觉得对方说的话过于套路化,不妨悄悄录音,留作证据。 然而,光靠房东自救并不足以扭转整个市场,现在对违规中介的处罚,最多也就是三万元的罚款,可他们一个月能赚几十万,这点代价显然不痛不痒。 监管缺位之下,套路只会越来越盛行,长此以往,买家担心买贵,卖家担心被坑,市场的信任感必然坍塌。 交易本该是基于真实需求和公平定价的行为,却被中介演绎成了一场场假戏真做的闹剧。 房子对于大多数人来说,不仅仅是一处住所,更是辛苦积攒的全部积蓄。 当它变成中介眼里的一场“表演道具”,无论买卖双方都会受到伤害。 市场需要的是真实和透明,而不是谎言和心理战,否则等所有人都开始怀疑交易的真实性,那些所谓的“成易”只会变成泡沫。 到那时,笑到最后的,恐怕只有那些把人心当算盘的中介老板。 对此大家怎么看呢?欢迎在评论区讨论。