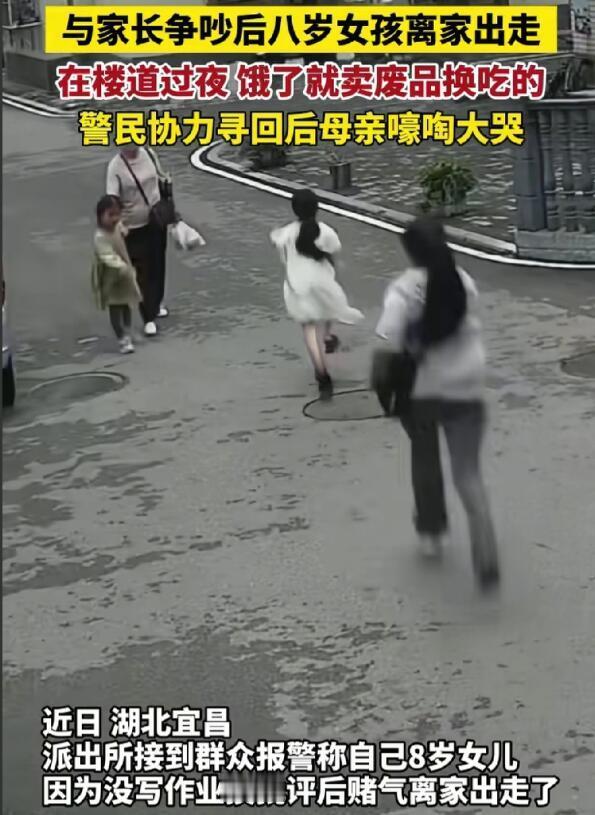

湖北宜昌一个8岁女孩因没写作业被家长批评,于是愤愤的离家出走,没想到她饿了捡废品卖钱买吃的,晚上在楼道过夜,被小区物业人员巡查发现报警,妈妈见到她时,抱着她嚎啕大哭。 麻烦看官们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 那天在湖北宜昌,一件小事闹大了。 八岁的一个小姑娘,因为没完成作业,被妈妈数落了几句,原本就是家常里再普通不过的唠叨,可偏偏一句“不要你了”像一块石头一样,重重砸进孩子的心里。 小姑娘气得摔门而出头也不回,妈妈追到楼道,早已不见人影,那一刻,她也许没意识到,这句气话比任何惩罚都来得狠。 失踪的消息让一家人心急如焚,妈妈急得直掉眼泪,报警电话打得手都在抖。 警察和社区人员连夜查监控,挨家挨户问,仿佛整个小区都在找一个小小的身影。 可所有人都没想到,这个孩子并没有远走,而是蜷缩在单元楼消防通道里度过了一整晚。 冰冷的水泥墙就是她的枕头,微弱的灯光成了陪伴,她手里还攥着几个空塑料瓶,那是她一晚上唯一的“财产”。 小姑娘的思路让人又心酸又佩服,饿了她想到去捡废品,打算卖了换点吃的,困了她没敢往更远的地方走,只敢在楼道里蜷缩着。 小小年纪,居然试着靠自己“生存”,要是成年人,可能会感慨“这孩子真有主意”,可细想之下却是一种心凉:她宁可饿着,也不敢回家,这是为什么? 因为她怕,怕回去等着的不是饭菜,而是更严厉的责骂。 当物业巡查人员终于发现她时,她的眼神已经空空的,疲惫得不像一个八岁的孩子。 警察把她带回,母女俩见面的一刻,妈妈抱着孩子嚎啕大哭,那种失而复得的情绪让在场的人都忍不住红了眼眶,可孩子的心里,或许还留着那一句“不要你了”的回音。 这事传上网后,评论区几乎炸开了锅,很多人说看着小女孩的经历,仿佛看到了小时候的自己。 有人回忆,小时候写作业慢,挨了几句批评,赌气跑到田埂上,坐到天黑才回家。 有人说,自己也曾被说狠话吓到,明明没敢真的离开,却在心里记了很久。 童年的情绪就像放大的镜子,成年人轻描淡写的一句话,在孩子耳朵里,却能变成惊天动地的宣判。 也有人点出关键:大人总是盯着“有没有写作业”,可很少停下来问一句“为什么没写”,究竟是不会?是太困?还是单纯需要陪伴? 教育往往急于“对错分明”,但忽略了孩子的情绪需求,于是一个小小的作业,就可能演变成一场“家庭风暴”。 有人在评论里调侃,说小女孩“骨气真大,宁愿捡瓶子也不低头认错”,听上去有点幽默,但笑过之后谁都明白,这背后其实是孩子的孤勇,是在感到被抛弃时的无奈挣扎。 成年人的一句气话,换来了孩子一夜的恐惧,这个代价实在太沉重。 事后,警方和社区都做了工作,给母女俩安排了心理辅导,警察叔叔也再三提醒,教育孩子不能靠吼,更不能动不动就说狠话。 孩子小不懂得分辨“气话”和“真话”,他们只会把父母的每一句都当真,那种被“不要”的感觉,会像刺一样扎在心里。 其实,父母严格没有错,作业该写还是得写,但严格和伤害之间隔着一条细细的分界线,掌握不好,就可能让孩子觉得自己是“被嫌弃的”。 批评可以有,但需要有温度,至少得留一条回家的路,比如孩子没写作业,可以先问清原因,再做引导,如果情绪上来,不妨留个台阶让孩子下,在制定规则时,适当让孩子参与,他就更愿意遵守。 作业可以补,成绩可以追,可孩子的安全感一旦碎了,就不是那么容易修复的。 那一夜,小女孩在楼道里抱着空瓶子睡觉的画面,不是任性,而是心凉,她没想过怎么“赢”,她只是怕,怕再听到那句“不要你了”。 也许我们都该记住:教育不是一场对抗,而是一次陪伴,父母想要养大的,应该是懂事的孩子,而不是因为害怕才听话的孩子。 希望这位小姑娘以后再也不用靠“离家出走”来证明自己的存在感,也希望更多的父母,在开口之前,能想想孩子会怎样听进去。 对此大家怎么看?有遇见过类似的事情吗?