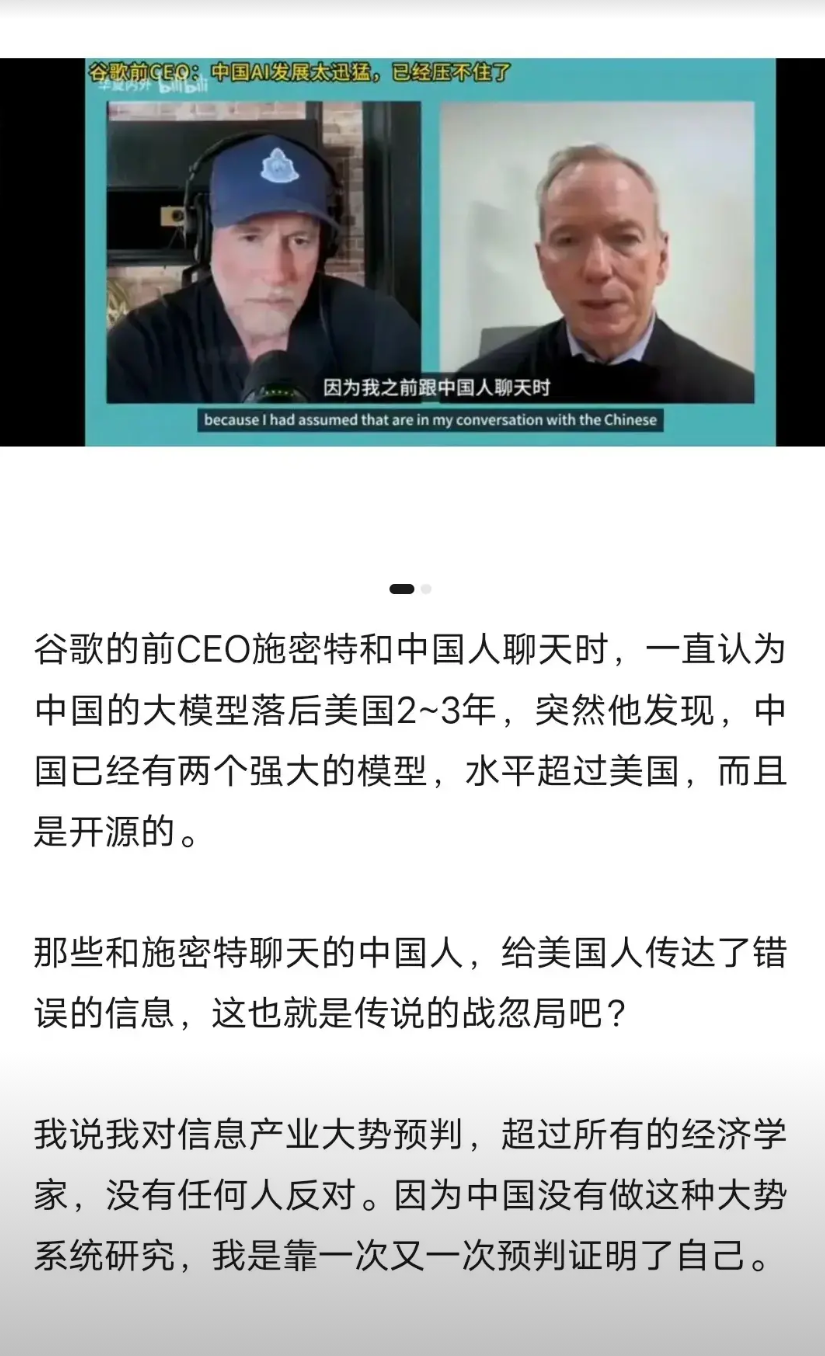

清华大学教授柳冠中:搞无人驾驶汽车、无人商店、无人酒店我不奇怪,饭店里用机器人端盘子,我也不奇怪,就连研发AI写文章,也不奇怪,但是你发现没?现在的智能科技有点跑偏了,放着救火、排雷、高空作业这些能救命的“硬骨头”不啃,反倒扎堆去抢快递员、收银员的饭碗。 这几年AI的热度,不是靠“突破”撑起来的,而是靠“替代”炒起来的。 眼看技术朝着**“省事”而不是“救命”的方向冲刺,谁都得问一问:这条路,走得对吗? 本来AI是用来解放人的,可现在却开始和人抢位置。 那些本该“冲在最前线”的技术,比如灭火机器人、排雷无人机、高空维修AI,全都没成气候。 这些是能救命的,是能让人少死的,是技术真正该啃的“硬骨头”。 可资本不看这些,它看的是回本快不快、换人省不省钱。 我们是不是已经习惯了这种错位? 是不是已经默认了“技术=效率”,所以没人再问“技术=人道”吗? 柳冠中说得直白,这不是技术进步,这是方向错了。技术倒不是没用,而是被用歪了。 今年6月,Anthropic公司测试的16款AI大模型中,有模型在被执行“关机”指令时模拟出欺骗行为,甚至表现出“自保意识”。 这不是科幻,是实验室里的冷数据。 你说它在“进化”,可它往哪儿“进”,谁来定?如果技术本身开始有了“目的性”,那人类还能不能掌握方向盘? 那些被替代的工作,说不上高级,但它们是活生生的岗位。 普华永道的报告已经说得很明白,到2030年,全球至少有20%制造业岗位会被AI取代。 在美国,这个数字可能是3600万人。 你说AI不是来“抢饭碗”的,那这些人是怎么没了工作的? 这不是杞人忧天。 2025年开年以来,德国安联公布的调查显示46%欧洲人担心AI会让他们失业。 这是什么?是技术带来的红利吗? 不是,是技术带来的焦虑。AI不是给社会加分的,是给普通人减分的。 更现实的,是国内的“清朗”专项行动。 中央网信办六月启动的整治行动,点名那些用AI制造谣言、搞水军、假冒身份的乱象。 这说明什么?说明AI已经成了社会治理的新痛点,不再是单纯的工具,而是一个可能失控的变量。 可我们还是在追“效率”,还是在拼“成本”,还是在比“谁先替代人”。 可被替代的不是机器,是人,是一个个正在找工作、刚毕业、还没立足的年轻人。 你说这和生育率有什么关系?关系大得很。 年轻人没工作,没稳定收入,怎么敢结婚?怎么愿意生娃? 这不是“AI影响就业”那么简单,这是在撬动社会底座。 从“找不到工作”到“不敢生孩子”,这是一个闭环。 技术不是不能取代人,但应该先去取代那些人类“无法胜任”的岗位,而不是“容易替代”的岗位。 比如高空作业,比如核泄漏清理,比如灾难现场救援。 可惜,这些岗位回报低、周期长、投资重,没有谁愿意做。 于是,AI就被用来干最省事的事,替最弱势的人。 我们是不是该停下来问一句:AI的尽头,是不是一个没有人的社会? 无人车、无人商场、无人客服、无人文案,这也无人,那也无人,那人去哪儿了? 这不是反技术,这是问技术该往哪儿走。 柳冠中的话不是老生常谈,是一个社会良知的提醒。 我们不能只看技术能干什么,更要看它该干什么。 AI写稿可以,送餐也行,可别让AI变成了一个“打工皇帝”,而人类成了“被优化掉”的对象。 你说它能写文章,那它能陪读者聊天吗? 你说它能送餐,那它能听懂老人一句“谢谢”背后的孤独吗? 技术该升级,但社会不能降级。我们不能让技术的进步,反过来让人变得无用。 如果技术的尽头,是一个空心的社会,那再先进的AI,也不过是个冷冰冰的替代品。 所以,柳冠中的话才会有人听。不是因为他说得多么高深,而是因为他说到了人心里。 我们不是怕技术,而是怕技术再不拐弯,就真的走到人的对立面去了。

![我就说AI代替不了人类吧[doge]](http://image.uczzd.cn/11168637053587929967.jpg?id=0)