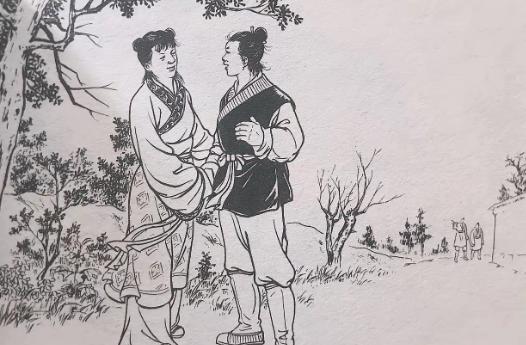

妻子意外身亡后,想要在奈何桥上等丈夫,阎罗王却对她说:“你别等了,你是永远也等不到他的。” 1602年秋,汴梁城外的奈何桥头,王氏攥着半块没吃完的糖糕,泪流满面。 她不信,老周说过要陪她吃到七十大寿的,咋就这么走了? 王氏与老周成亲那年,刚满十六。 她穿红袄,戴绒花,老周挑着两筐桂花糖糕来迎亲。 婚后三十年,老周天不亮就上山砍柴,背篓里总藏着把野菊,一回家就偷偷拿出来,说是给媳妇的惊喜。 王氏守着灶台,熬着老周最爱喝的红薯粥。 那年王氏生儿子难产,老周在产房外跪了整宿,嘴里念叨“保大人,保大人”。 儿子落地那刻,他抱着襁褓,像是下定了决心。 “给娃取名‘念周’,让他记着,是他娘给的命。” 后来日子好了些,老周攒钱在院儿里种了棵月季。 王氏爱蹲在花前梳头,有回王氏抱怨:“这花比我还金贵,淋点雨都要搬进屋。” 老周却挠头笑:“金贵啥?我看它像你,看着娇,风里雨里都能开。” 谁能想到,万历三十年的春上,王氏去村口买盐,被惊了的马车撞翻。 她倒在血泊里,手里还攥着给老周买的蓝布衫。 老周赶来时,她的手已经凉了。 等王氏的魂灵飘到阴间时,身上还沾着阳间的烟火气。 她踩着忘川水上的石板桥,但满脑子都是老周的话。 早上出门前,老周还说“晚上给你炖排骨”。 她走了,那锅汤该凉了吧? “傻妇人,你等不来他的。” 阎罗王严肃的告诉她,让她认清现实。 王氏抹着泪:“我和老周说好了,谁先走谁在奈何桥等,一起喝孟婆汤,下辈子还做夫妻。他不会骗我的!” 阎罗王指了指案头的照妖镜:“你自己看。” 镜中她看到了曾经的家。 老周蹲在门槛上,怀里抱着王氏的蓝布衫。 院里的月季开得正好,他伸手摸了摸花瓣,又起身进了厨房。 砂锅里的排骨早凉了,他却重新生火,把汤热了一遍又一遍。 夜里,他抱着铺盖蜷在王氏的炕头。 “他才五十六,阳寿还有二十年。” 阎罗王叹口气,“你走得急,没看见他送你去医馆时,膝盖都跪破了,没看见他夜里坐在院里,对着月亮喊‘秀英,我等你’。” 王氏看着镜中的老周,眼泪砸在桥石上。 她想起老周给她补衣服的样子。 那年她的棉袄烧了个洞,老周拿红布贴补丁,说“红配蓝,赛天仙”。 又想起儿子念周成亲那天,老周拉着她的手说:“往后,咱们就当帮忙带孙子,日子还长着呢!” 想起上个月她咳得厉害,老周还笑着说:“我老周命硬,得陪你到七十大寿”。 “可我不等他,下辈子咋找他?”王氏揪着衣角。 “孟婆汤一喝,啥都忘了,我怕找不着他。” 阎罗王笑了:“傻妇人,哪用得着等?你看他脖子上的平安锁,是你用红绳编的,他枕头底下的帕子,是你绣的并蒂莲,他灶台上的糖罐子,是你走前装的,他把你的一颦一笑都揣在身上,日子过得再难,也觉得甜。” 镜中画面又转,老周坐在院里,给孙子念故事:“你奶奶当年嫁过来,穿红袄,戴绒花,手里还攥着糖糕!” 小孙子咬着糖糕问:“爷爷,奶奶为啥走得早?” 老周摸了摸孙子的头:“因为她要去天上,给咱们攒福气呢。” 王氏的眼泪慢慢止住了。 她明白了,阎罗王不是不让她等,是不想让她在奈何桥上熬得形销骨立,更不想让老周在人间带着“有人等”的牵挂,活得束手束脚。 “那我不等了。”王氏吸了吸鼻子,“阎王爷,您说得对,老周得好好活着。我这就喝孟婆汤,下辈子不管能不能找着他,只要他这辈子好好的,我就放心了。” 孟婆端来汤,王氏喝了一口。 在前世记忆消失的最后一刻,她想的还是临走那天,老周出门时的笑。 六十年后,1607年,汴梁城外的奈何桥头。 一个白发的老妇拄着拐杖,站在桥边。 她鬓角别着朵小绒花,是当年老周赶集买的那种。 她怀里揣着半块糖糕,“老周,我来了。”她轻声说。 桥的另一头,一个佝偻的老汉拄着拐杖走来。 他脖子上挂着平安锁,手里攥着半块糖糕。 “秀英,我等你五十年了。” 老妇抹了抹眼角:“我这辈子,喝了孟婆汤,忘了前尘。可我总梦见,有个穿蓝布衫的老头,在院里给我捶腿,总闻见,灶上有锅热汤总,记得,他说‘要陪我吃到七十大寿’。” 老汉把糖糕塞给她:“我也没忘。” 两人的手牵在一起,像当年拜堂时那样。 忘川水哗啦啦流着,远处传来孟婆的吆喝:“喝汤嘞,忘忧汤,甜过糖糕嘞!” 老妇笑了:“原来,最好的重逢,不是在奈何桥头等,是活着的时候,把日子过成糖糕里的甜。” 老汉点头:“是啊,人活一世,草长一秋。可草黄了,根还在,人走了,爱还在。咱们啊,把爱种在岁月里,就能等来下一个春天。” 主要信源:(《中国民间故事集成·阴曹地府卷》、《民间故事》)