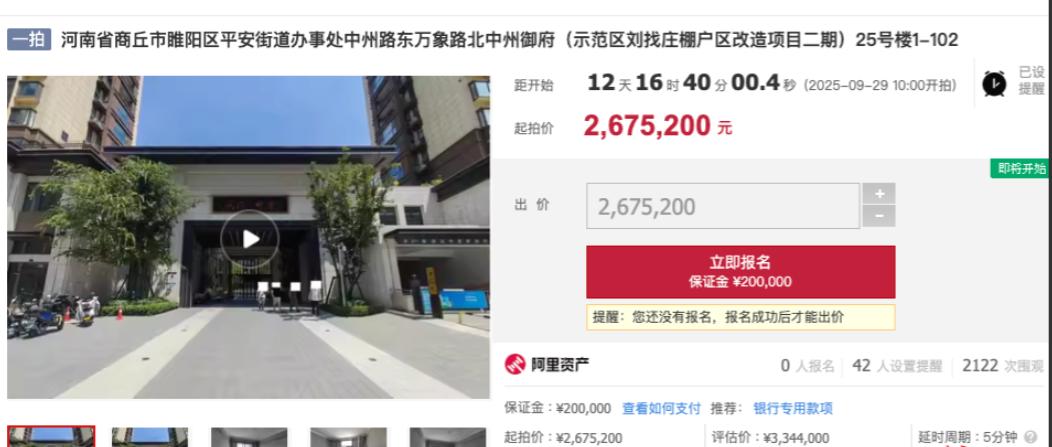

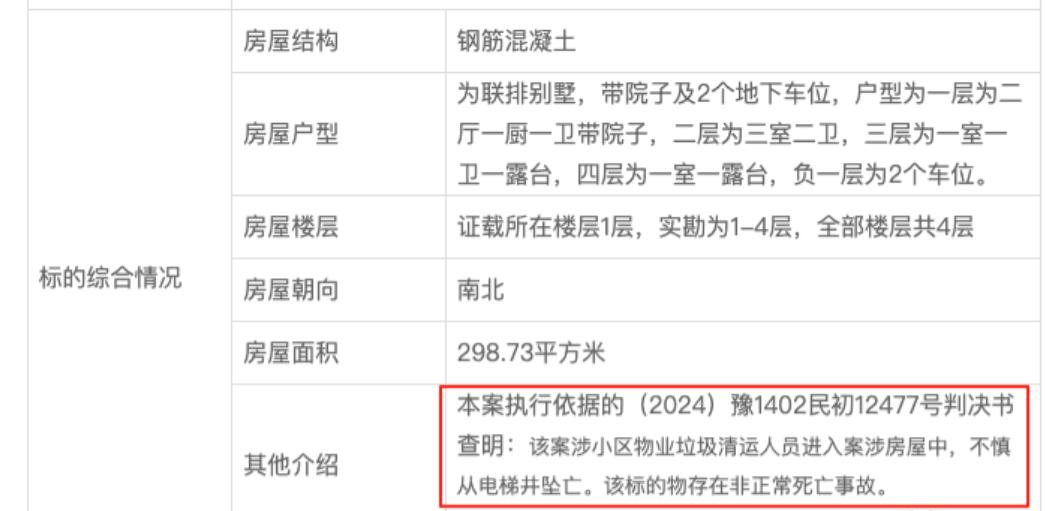

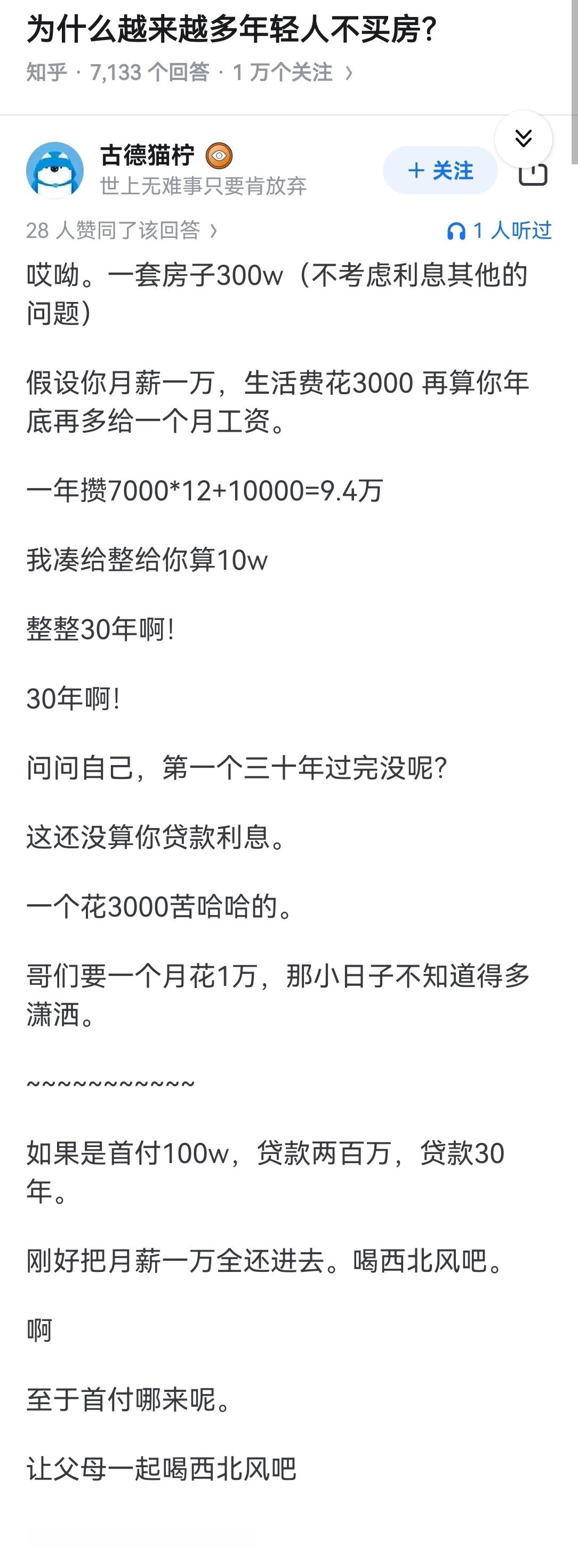

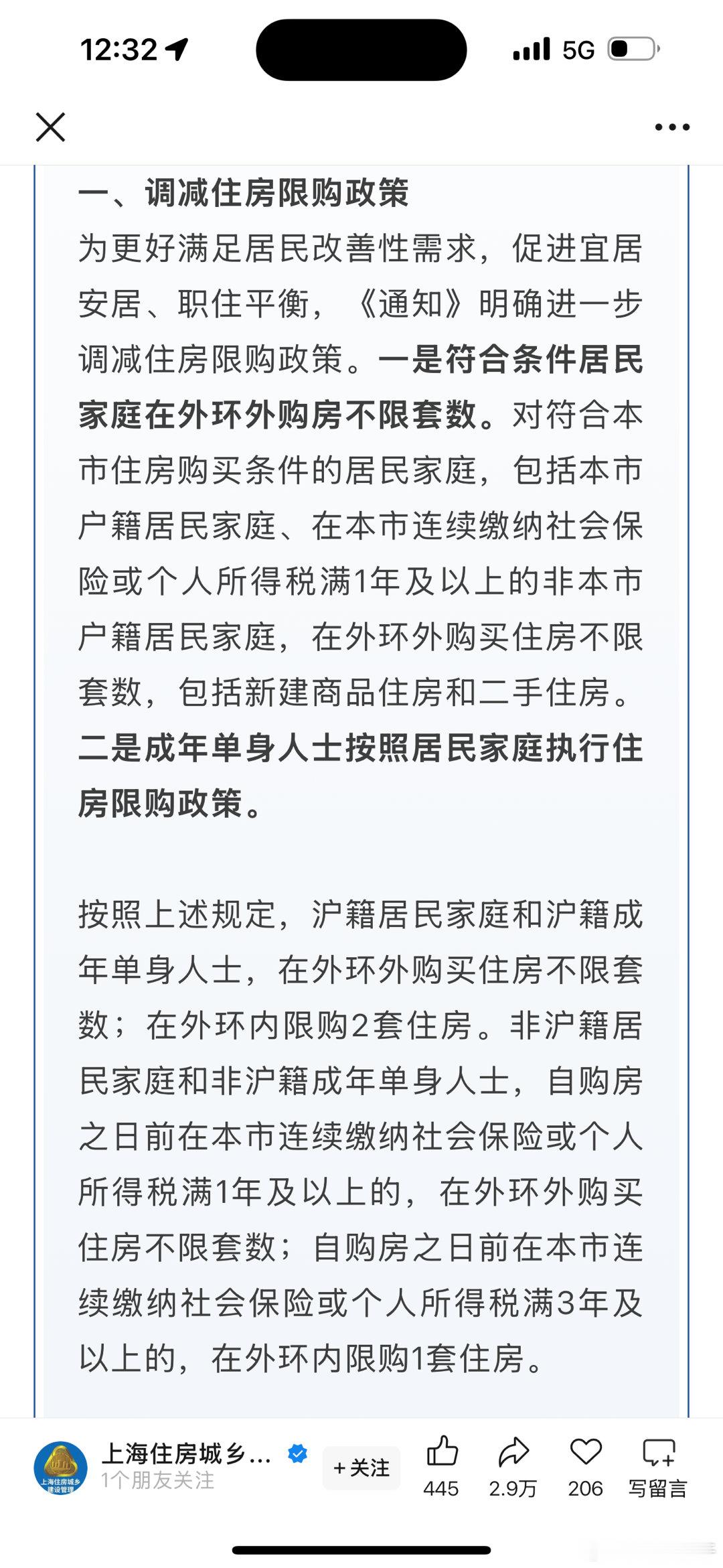

“花了几百万全款买下别墅,等了几年,开发商资金链断裂,房子烂尾,小区还出了人命,男子起诉要求撤销购房合同,开发商却反问:哪有签好合同还能事后撤销的?” 2021年,河南商丘一家房地产公司看中市中心的一块地皮,地段优越,周边学校、商场、交通等配套齐全。开发商拿地后动作很快,顺利拿下了开发权,拆迁谈判也进展顺利。那时的宣传册上写着“高端别墅区”“宜居环境”,很多人都觉得未来这里会成为商丘的新地标。 最初的建设进展看似顺利,别墅群的雏形在一年内逐渐显现。可到了2022年底,开发商的压力显露出来。为了回笼资金,他们开始提前销售房源。宣传效果并不算出色,但还是吸引了商人贾某的注意。贾某之前看过不少楼盘,要么地段不理想,要么价格虚高。相比之下,这个别墅区环境优美,宣传又打出高端定位,他实地看了几次,在售楼员的不断劝说下,选择一次性全款买下一套建筑面积290平方米的别墅。 可故事并没有像购房合同里写的那样顺利进行。2023年到2024年,贾某多次前往开发商处询问交房事宜,但得到的回复始终是“手续还在办”,项目一再推迟。实际上,开发商的资金链早已断裂,工地逐渐荒废,很多别墅停留在毛坯阶段,外表光鲜,但内部装修迟迟无法完成。 让局势彻底失控的是2024年8月发生的一起坠亡事故。一名清运小区垃圾的工人意外身亡,消息传出后,这个原本承诺“高端安全”的别墅区,蒙上了更沉重的阴影。贾某再也无法等待,他将开发商告上法庭,请求撤销购房合同并返还购房款。 然而,开发商的回应却让人大跌眼镜。对方在法庭上辩称:“合同已经签好,购房项目哪能随便撤销?只要手续办完,迟早能交付。”双方的矛盾就此摆上了台面。 按照《民法典》第577条规定:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。若违约后果严重,当事人一方可以依法解除合同。在贾某的案例中,合同已经成立且具备法律效力,但开发商未能在约定时间内交房,已经构成明显违约,而且属于长期逾约,严重影响合同目的的实现。 根据《民法典》相关条款,遭遇违约的购房者有四种法律选择:第一,要求继续履行合同;第二,要求采取补救措施;第三,要求赔偿损失;第四,选择解除合同。在现实操作中,如果开发商仍具备履行能力,法院可能会判令继续履行或赔偿损失。但在本案中,开发商资金链断裂、项目停滞不前,即便判令继续履行,也失去了现实意义,购房者的利益无法得到保障。因此,解除合同成为最合理的救济方式。 司法实践中已有不少类似案例。例如某地购房者因开发商逾期两年仍未交房,法院认定其违约严重,支持购房者解除合同并返还购房款;但也有案例中,如果开发商仍在施工且具备交付可能,法院则判令开发商支付违约金而非解除合同。相比之下,贾某的处境更接近前者,烂尾已成事实,继续履行毫无可能。 贾某在全款支付后陷入了资金被长期占用的困境,不仅损失了购房机会,还承担着心理压力和生活不确定性;开发商方面,虽然面临市场风险和资金链压力,但在无力履约时仍然收取全款,本身就是对交易诚信的破坏;从社会公众角度,烂尾楼事件不仅是购房者和开发商的矛盾,也反映出房地产市场监管机制中的漏洞,损害了整体的市场秩序和公众信任。 这起案件给社会带来的警示意义在于:购房合同虽有严肃性,但并非不可解除。合同的价值在于实现交易目的,一旦因严重违约导致目的落空,法律赋予当事人退出的权利。同时,这也暴露出房地产资金监管制度的不足。理论上,购房款应进入专用监管账户,保障项目建设,但现实中部分开发商规避监管,导致购房者面临极大风险。 当越来越多类似案件进入司法程序,法院的判决不仅关系到个案的公平,也在不断塑造市场参与者的预期。贾某案的意义就在于,它让人们再次意识到,“签了合同就必须履行到底”并非绝对真理,当合同目的无法实现时,购房者完全有权依法解除。 在房地产行业经历震荡的当下,这样的故事并不是孤例,而是很多购房者现实生活的缩影。法律能够给购房者提供最后的救济,但制度如何在源头防范烂尾风险,如何让购房款真正用于建设,如何让购房者的权益不再依赖漫长的诉讼过程,仍是摆在监管者与立法者面前的现实课题。