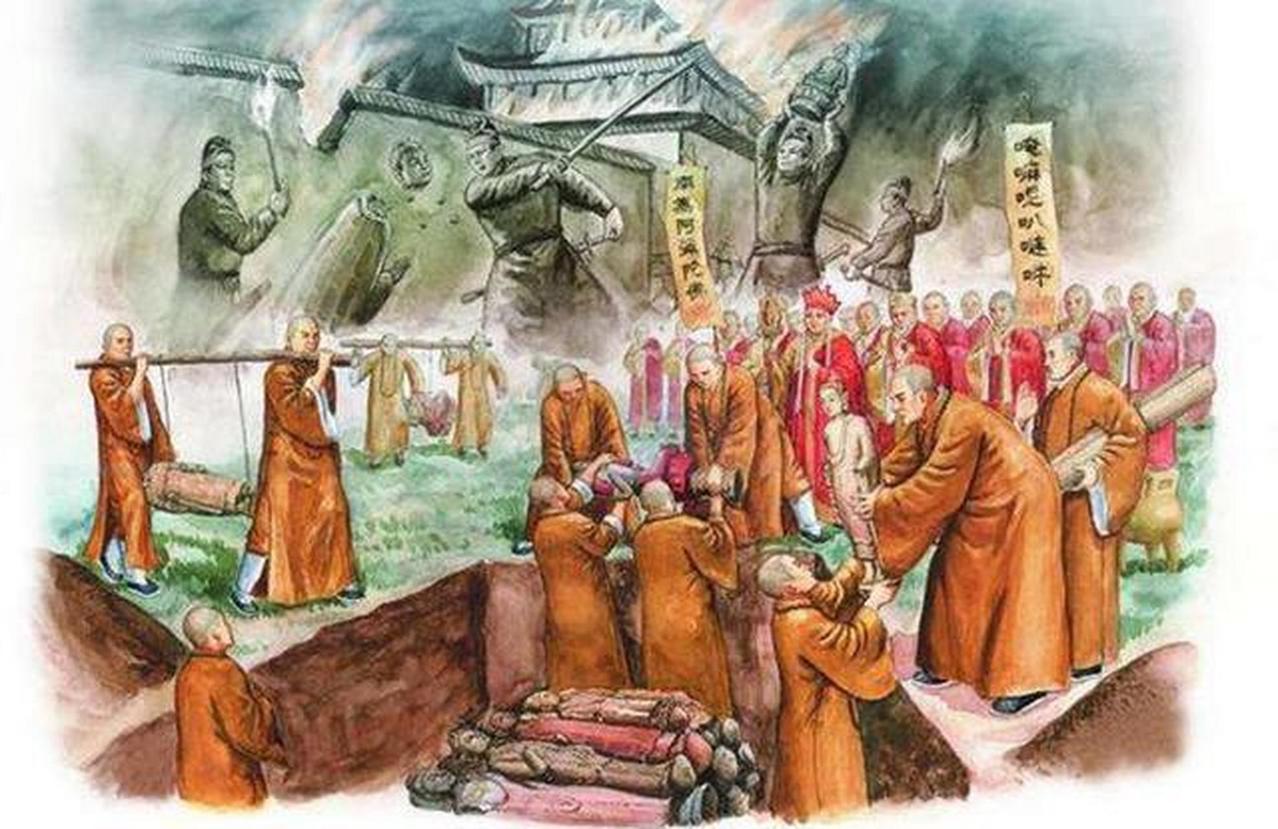

公元845年,唐武宗展开“灭佛运动”,拆毁4600多座寺院,勒令26.5万僧尼还俗,旁人问他原因,唐武宗说:“今日我不灭佛,祖宗基业恐为此覆灭,天下万民将不堪重负!” 唐武宗李炎以雷霆手段,下令拆毁寺庙四千六百余座,强令二十六万五千僧尼还俗归乡。 当朝臣与世人惊愕于这“会昌法难”的酷烈时,年轻的皇帝却诏示天下。 “今日若不灭佛,祖宗浴血打下的江山社稷恐将倾覆,天下万民亦将被拖入不堪重负的深渊!” 宗教信仰与江山社稷真的有着直接关系么? 冰冻三尺,非一日之寒。 大唐自高宗、武则天时代起,崇佛之风日盛。 朝廷为示恩宠,敕建寺庙,广赐田产,更赋予佛门一项动摇国本的巨大特权,寺院土地免税,僧尼免除赋税徭役。 这本是帝王对信仰的虔诚供奉,却促使更多人“出家”,成了逃避国家义务的终南捷径。 富户豪绅将田产诡寄于寺庙名下,逃避税赋。 青壮劳力剃度为僧,躲避兵役劳役。 无数良田沃土,纷纷披上了“福田”的外衣,不再向国库缴纳一粒粟米。 寺庙坐拥万顷膏腴之地,僧侣不事生产,却享受着免除一切负担的特权。 此消彼长之下,国家财政日益枯竭,兵源日渐萎缩。 到了唐武宗登基前夕,天下寺庙所占田产,竟已逼近全国耕地的三分之一! 帝国的经济命脉,已被这无形的蛀虫啃噬得摇摇欲坠。 唐武宗李炎于公元841年继位时,面对的是一个怎样的烂摊子? 国库空虚,捉襟见肘。 藩镇割据,尾大不掉。 边疆烽烟时起,军费开支根本付不起。 而支撑这一切的经济基础,却因寺庙经济的恶性膨胀而濒临崩溃。 朝廷征税的对象数量锐减,负担却不断加重。 民间苦不堪言,怨声载道。 年轻的皇帝与他的股肱之臣、铁腕宰相李德裕,洞若观火。 他们深知,若再不痛下决心,剜去这颗毒 瘤,李唐江山恐将二世而亡。 所谓“皮之不存,毛将焉附”,国家若亡,又何谈宗教之存续? 唐武宗对道教的个人偏好,或许在情感上强化了他对佛教的疏离感,甚至可能让他认为道教更利于思想统一、稳固皇权。 然而,推动他举起“灭佛”利剑的根本动力,绝非简单的信仰之争,而是迫在眉睫的财政危机与社会矛盾,是挽救帝国于既倒的沉重责任。 更令人发指的是,部分寺庙在免税特权的庇护下,早已背离了清修向善的初衷,堕落为藏污纳垢之所。 一些不法之徒,假借僧尼之名,行鱼肉乡里之实。 他们不仅强占民田,更胆大包天,掳掠农家女子,囚于寺中,充作奴婢,供其淫乐。 这些骇人听闻的恶行,无疑为唐武宗的灭佛决策添上了最后一把火,也使得这场运动在民间获得了一定的道义支持。 朝廷此举,亦是铲除地方毒 瘤,解救无辜百姓。 于是,一场酝酿已久、旨在“抽薪止沸”的雷霆行动,自公元840年起,在帝国疆域内开始布局。 经过数年的周密准备,公元845年,唐武宗正式颁布了诏令。 “全面清查、拆毁未经朝廷敕额的寺庙,强制所有僧尼还俗,回归户籍,承担赋税徭役,没收寺庙所属的一切田产、奴婢、财物。” 一场史称“会昌灭佛”的风暴,骤然降临。 诏令一出,各地官府闻风而动。 官兵冲入一座座千年古刹,斧凿之下,雕梁画栋轰然倒塌,烈火之中,无数珍贵的经卷典籍化为灰烬。 那些铜铸佛像,纷纷被投入熔炉,铸成了流通市面的铜钱或实用的农具。 二十六万五千僧尼,无论高僧大德还是普通沙弥,无论真心向佛还是仅为避役,都被迫脱下袈裟,遣返原籍,重新登记为纳税服役的平民。 仅在长安一城,就有超过两万僧人被迫离开寺院,融入红尘。 尤其值得关注的是,伴随着寺庙的清理,约十五万被非法囚禁于寺中的奴婢得以重获自由,脱离了苦海。 这场运动对女性的解放,是残酷外表下不容忽视的一抹亮色。 唐武宗与李德裕的手段,可谓铁血无情,甚至堪称酷烈。 大量田产收归国有,重新纳入税基。 数十万壮劳力回归户籍,充实了兵源与劳动力。 熔佛铸钱,充实了捉襟见肘的国库。 没收的寺庙财物,部分用于军费,部分用于赈济灾民。 帝国的财政危机得到了极大的缓解,中央集权也得到一定程度的强化。 从“富国强兵”的短期目标看,这场运动似乎达到了目的。 然而,代价之惨重,影响之深远,远超唐武宗的预料。 这场运动在执行过程中,采取了“一刀切”的极端方式,未能有效甄别虔诚修行的高僧与借佛敛财、为非作歹的假僧。 无数无辜僧侣的信仰与生活被粗暴践踏,大量承载着千年智慧与文化瑰宝的寺庙建筑、佛像雕塑、经卷文书被无情摧毁,造成了中华文化史上一次难以估量的浩劫。 后世虽有唐宣宗等君主试图复兴佛教,但文化传承的断裂,损失已无法弥补。 这场“会昌灭佛”,是唐帝国在深重危机下的一次断腕求生。 唐武宗那句“今日我不灭佛,祖宗基业恐为此覆灭,天下万民将不堪重负!”的宣言,道尽了帝国统治者的无奈与决绝! 主要信源:(中国新闻网——临漳北朝寺院发现人毁痕迹 新证北周灭佛运动)

![魏征是言官,属御史台,劝谏才是他的工作,做决断轮不到他[6]](http://image.uczzd.cn/7093219474453225472.jpg?id=0)

![司马懿要这样做了,就不会有后面的晋了[6]](http://image.uczzd.cn/11963613302330475141.jpg?id=0)