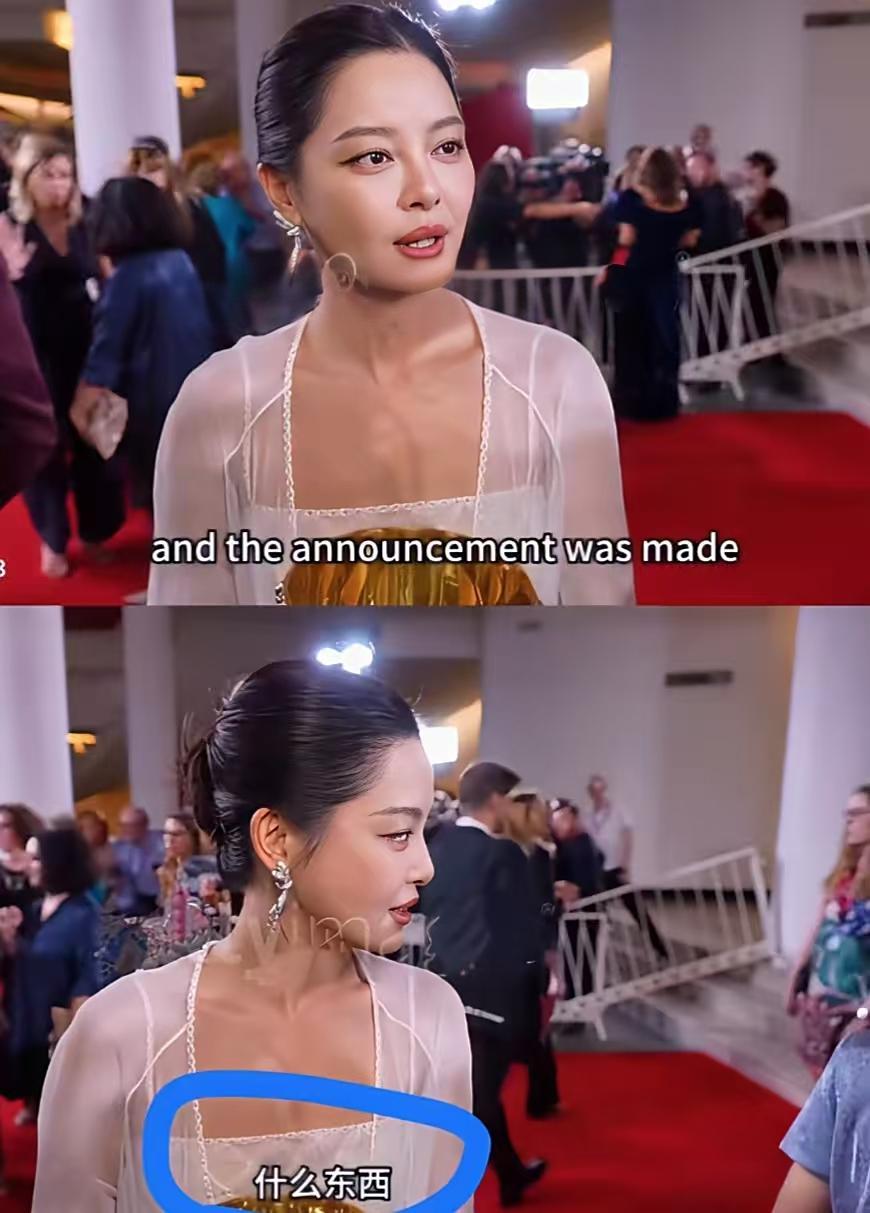

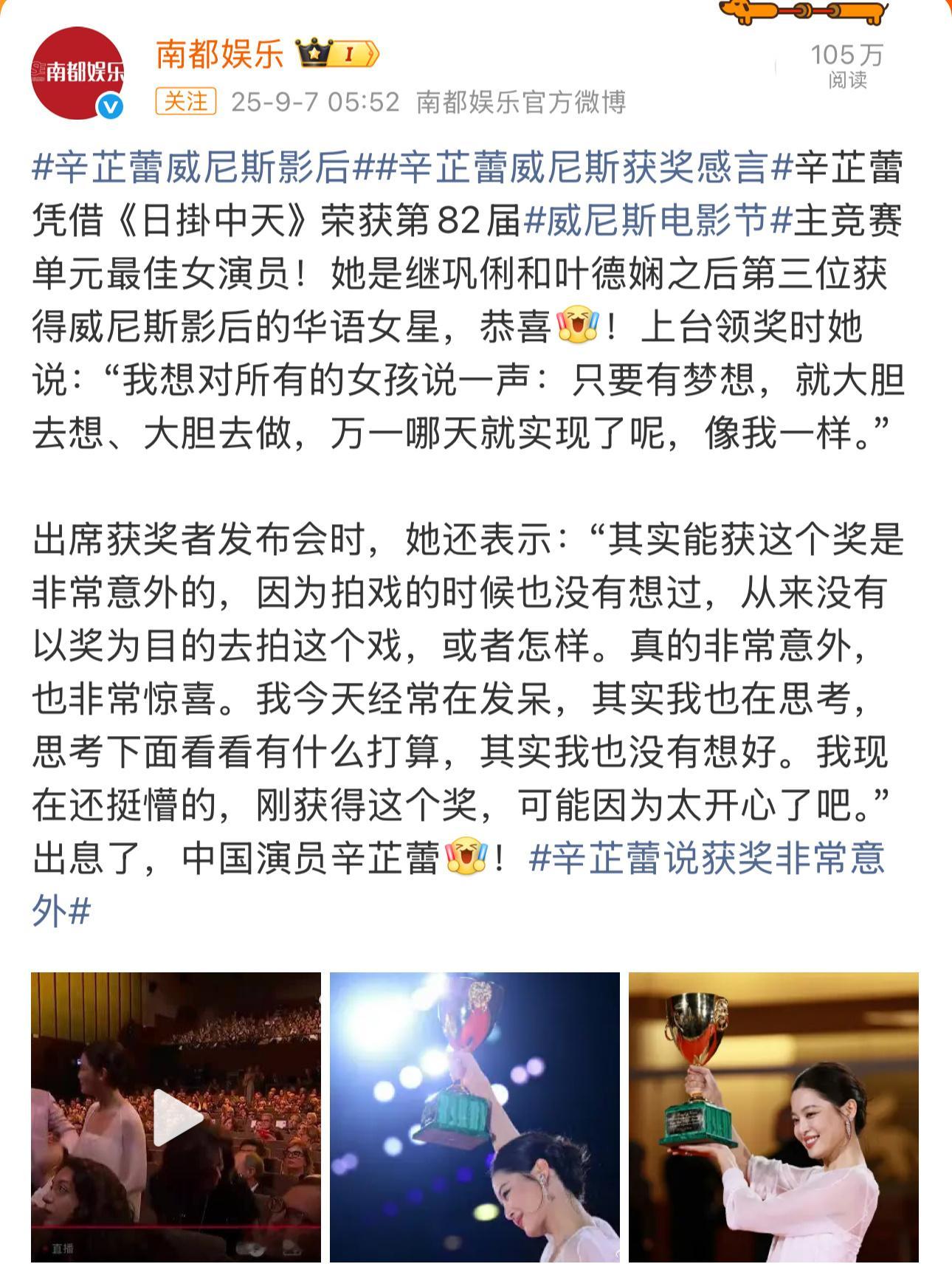

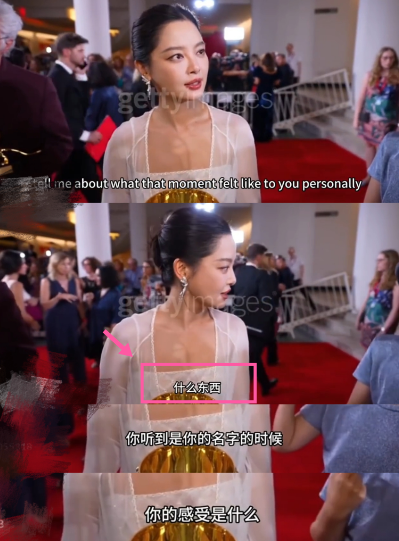

辛芷蕾拿下威尼斯最佳女主角后,有记者用英语采访她,说了一大串,辛芷蕾一脸迷茫的问旁边的翻译:“什么东西?”翻译解释说这个记者是在提问她,获得威尼斯影后时是什么感觉。 北京时间2025年9月7日凌晨,39岁的辛芷蕾凭《日掛中天》获威尼斯影后。 至此,成为第三位获此奖项华人女演员,她的名字也早已传遍世界。 辛芷蕾,此刻站在了世界电影殿堂的聚光灯下。 她的获奖,是中国电影艺术实力的一次有力证明。 然而,一段颁奖礼后的采访片段,却意外在中国互联网引发“新的讨论”。 事件的起因简单又直接。 镜头前,一位外国记者手持话筒,以英语抛出一个问题。 顿时,辛芷蕾的表情没有紧张和举措,而是感到陌生。 因为,她没有及时回应对方的问题。 但她没有刻意的掩饰,没有尴尬的沉默,她向身边的翻译确认内容。 转向身旁的翻译,询问:“什么东西?” 翻译俯身低语,告知记者是在询问她获得威尼斯影后的感受。 辛芷蕾随即点头,面向镜头,用清晰的中文,真诚地表达了她此刻的激动、荣幸与感恩。 整个过程,她举止大方,神态自若,并无半分怯场或不安。 然而,当这段视频传回国内,却迅速分裂出两种截然不同的声音。 第一种声音,带着某种“恨铁不成钢”的焦虑。 他们认为辛芷蕾作为一位早已公开表达过“走向国际舞台”野心的演员,且如今已成功登顶世界三大电影节之一的威尼斯电影节,荣膺影后桂冠,英语能力的缺失无疑是一个显眼的短板。 他们指出在国际顶级电影盛事中,与来自世界各地的电影人交流、接受全球媒体采访,语言是沟通的桥梁。 不懂英语,意味着无法直接理解他人的问题,无法即时表达自己的想法,甚至可能错失深度交流与合作的机会。 这不仅仅是个人的问题,更关乎她作为国际影后的专业形象与未来在国际舞台的发展空间。 “都拿威尼斯影后了,还不会说英语?” 这句看似简单的质疑,背后是根深蒂固的“国际化=英语流利”的认知模式,以及对“国际巨星”应具备全方位能力的严苛期待。 他们忧虑,语言壁垒会成为她进一步融入国际电影圈的障碍,甚至可能成为“笑柄”。 第二种声音,则鲜明地高举文化自信的大旗。 这部分网友盛赞辛芷蕾在那一刻展现出的从容与底气。 他们认为,辛芷蕾获奖的核心竞争力在于其卓越的演技和艺术表现力,而非语言能力。 因为,她主演的《白塔之光》是一部地道的中文电影,获奖本身已证明艺术价值超越语言隔阂。 在至关重要的获奖感言和采访环节,她坚持使用中文作答,恰恰是最自然、最真实、也最能准确传递情感与思想的选择。 这不仅不是缺陷,反而是文化自信的体现,是“大国风范”的彰显。 这场争论,表面上聚焦于辛芷蕾个人的英语能力,实则触及了更深层次的社会心理与文化焦虑。 它折射出在全球化浪潮冲击下,中国社会对于“国际化”标准的迷思与困惑。 长久以来,“英语流利”被默认为通往国际舞台、融入全球体系的“通行证”甚至“标配”。 这种认知,一方面源于英语作为国际通用语的现实地位,另一方面也隐含着某种对西方文化主导权的潜意识认同。 它催生了一种普遍的焦虑。 仿佛不会英语,就“跟不上时代”,就“落后”于国际化的步伐。 然而,辛芷蕾的案例却恰恰提供了一个反思的契机。 它迫使我们追问,真正的国际化,内核究竟是什么? 是要求个体削足适履,全盘接受并精通主导文化的语言? 还是在保持自身文化根脉与表达方式的同时,以开放、自信的姿态参与全球对话? 辛芷蕾在威尼斯的选择,无意中成为了对后一种路径的生动诠释。 她证明了,艺术的价值、情感的力量、思想的深度,可以超越语言的藩篱。 她的表演征服了评委,她的中文回答,通过翻译的桥梁,同样能传递获奖的喜悦与思考。 她的“不懂”英语,并未削弱获奖的荣光。 她的坚持用中文,反而凸显了文化身份的自觉与自信。 辛芷蕾在那一刻的迷茫与从容,成为了全球化时代一个意味深长的文化符号。 这场围绕“英语能力”的争论,提醒我们,在追求国际化的道路上,或许比“英语流利”更重要的,是那份“骨子里的自信”! 主要信源:(荆楚网新闻——辛芷蕾成首位获威尼斯影后的80后中国演员,获奖感言:只要有梦想,就...)

嘉章

在这庄重的场合必须说自己的母语,向世界宣告是中国人拿了威尼斯奖。不然会被西方媒体假成日本或韩国人。