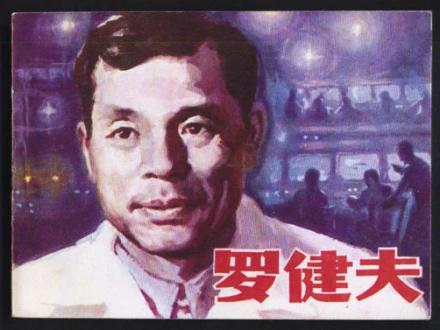

1982年6月16日,医生根据罗健夫的遗愿剖开了他的遗体,结果震惊发现,他全身都布满了癌肿,胸腔里的肿瘤甚至比心脏还大,现场的医生和护士都忍不住泪流满面。 “罗健夫生前该有多疼啊!”一句话让在场所有的医生都泪目了....... 罗健夫,1935年9月生于湖南湘乡县城关镇。 1951年,他响应号召参军入伍,五年后凭借扎实的自学功底考入西北大学原子物理系。 大学毕业后,他先后在西北大学、中国科学院西安电子计算机技术研究所、以及航天工业部陕西骊山微电子公司等单位工作。 人们称他为“中国式的保尔”,把他当作精神榜样,激励一代又一代科技工作者接力攀登。 他是一位把“学习”和“钻研”贯穿一生的科技工作者。 参军期间,他并没有满足于日常训练,而是利用有限的休息时间自学完了高中全部课程,硬是凭借自己的努力考上了大学。回顾他的科研轨迹,可以看到他从原子核物理起步,后来又投入到计算机电源、半导体设备的研发,最终专注于图形发生器设计。 每一次转向都意味着全新的挑战,但他没有丝毫退缩,而是选择重新投入,把新的专业当作一门必须啃下的硬骨头。 1981年10月,罗健夫开始感到胸口隐隐作痛。 那一年项目正处于研发的关键阶段,他不想因为自己而拖延进度,所以谁也没告诉,包括家人。 疼痛加剧时,他白天用一只手撑着胸口,另一只手仍在操作仪器。 就这样坚持了三个多月,直到病情越来越严重,最终不得不去北京就医。 在医生的确诊下,他被告知患的是晚期癌症——低分化恶性淋巴瘤。 面对绝症,他没有抱怨一句。 相反,他平静地说:“我的生命不属于个人,是属于党,属于人民。”即便住进医院,他也没有停下思考和指导工作的步伐。 临终前,罗健夫交代了两件最重要的事情:一是要把自己最后一笔党费交上,继续履行一个共产党员的责任; 二是希望把自己的遗体捐献出来,为癌症研究提供样本,为攻克疾病尽自己最后的一份力量。 几十年过去了,“图形发生器”这个名字或许早已淡出大多数人的记忆,但在他的母校——湘乡一中,校园里依然矗立着他的塑像。每当学子经过那里,总能感受到一种无声的力量。 这些都在静静地回答着一个问题:一个人的生命究竟能有多大价值? 在罗健夫身上,答案显而易见——就是把有限的生命和肉体,无保留地投入到科研与国家的事业中,把个人的努力融入民族和国家的长远未来。