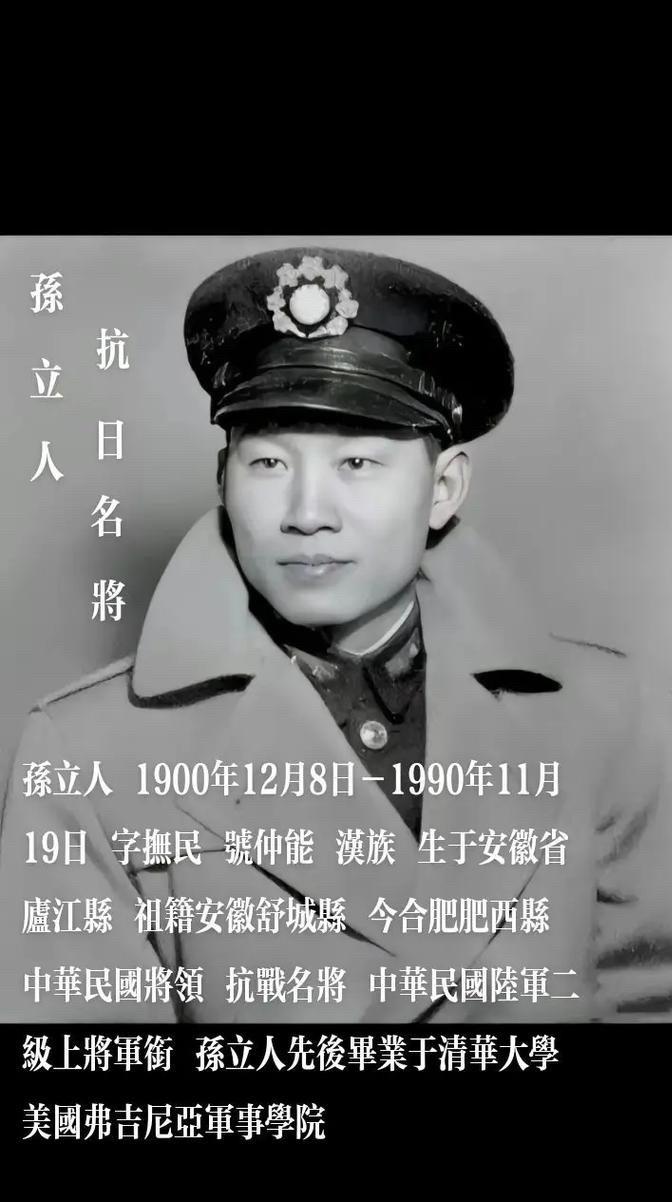

1988年潘德辉回大陆探亲,返回台湾给孙立人带回一张照片,没想到看到照片后,已88岁的孙立人竟对他行跪谢大礼。 1988年,一张从大陆带回台湾的照片,让88岁的孙立人双膝一软,对着老部下潘德辉就要行跪拜大礼。这位在缅甸丛林里让日军闻风丧胆的“东方隆美尔”,此刻老泪纵横,双手死死攥着那张薄薄的相纸,仿佛攥住了半个世纪的乡愁。 而在台中大坑的东山墓园,有一处不寻常的景象。一具棺木并未入土为安,而是被高高悬置在地面之上。 这并非什么离奇的民间风俗,而是一位将军临终前最后的执拗。他交代长子,这口棺木要一直等着,等着有朝一日能回到大陆故土安葬。 这位将军,就是被西方誉为“东方隆美尔”的孙立人。他那具悬置的棺木,成了他一生的缩影:一个被荣耀与悲剧、忠诚与猜忌、故土与孤岛三重矛盾撕扯,最终悬而未决的归宿。 孙立人跟许多同时代的将领不太一样。他出身书香门第,父亲是前清举人,他自己则是在1914年考入清华学堂,学的是土木工程。 这份文人底色,他珍视了一辈子。即便后来身陷囹圄,他院子里的一株紫白相间的茉莉花也成了心头至宝,只因那恰是清华的校色。他总跟孩子们念叨,清华的时光是他一生最快乐的日子,叮嘱他们以后一定要考回清华去。 他不是那种草莽式的投笔从戎,而是经过深思熟虑的理性选择。目睹国家积弱、外敌横行,他从清华毕业后,远赴美国弗吉尼亚军事学院,想用最现代的军事知识来救国。 可这种精英背景,在那个讲究人身依附和派系山头的环境里,反而成了他难以被同化的“原罪”。他非黄埔嫡系,蒋介石起初只当他是个会带兵的书生,那份骨子里的不信任,从一开始就埋下了。 他的战功,尤其是在国际舞台上的表现,简直是现象级的。1942年,他率新编38师入缅作战,在仁安羌一役中,果断出击,以少胜多,硬是从日军手里救出了七千多名被围困的英军。 这一仗,直接震动了盟军高层。英王乔治六世授予他“英帝国司令勋章”,美国总统罗斯福为他颁发丰功勋章,后来艾森豪威尔将军还专门邀请他去欧洲考察战事。“东方隆美尔”的绰号,就是这么来的。 你以为这是他最耀眼的政治资本吗?恰恰相反,这成了压垮他的最后一根稻草。败退台湾后,美国人对蒋介石不满,动了换人的心思,他们看中了这位功勋卓著、备受国际认可的将军。 尽管孙立人从未有过背叛之心,但这种来自外部的“青睐”已经触碰到了蒋介石的权力底线。昔日为国争光的赫赫战功与国际声望,此刻都转化成了“功高震主”的嫌疑。 蒋介石需要美援,暂时隐忍不发。终于在1955年,他找到了借口,将孙立人的一切职务解除,这位战场硬汉就此开始了长达三十三年的软禁生涯。 在台中的那个小院里,他被严密监视,生活拮据到要靠当局接济,甚至为子女的学费发愁。为了补贴家用,这位昔日的将军亲自下地,种起了花卉瓜果。 肉体的禁锢,反而让精神上的乡愁愈发浓烈。他日夜思念安徽庐江的老家,能清晰回忆起儿时种下的那棵香椿树,和旧宅里的一桌一椅。 1989年,他委托老部下潘德辉回大陆时,替他去庐江老家看一看。潘德辉带回了几张照片,照片里,金牛镇的老宅院中杂草丛生,但那棵香椿树依然挺立。 这位在淞沪战场身中十余弹都未曾倒下的硬汉,凝视着照片,一言不发。突然,他双膝一软,重重地跪倒在潘德辉面前,口中喊着“大恩人”,随即泣不成声,全家人都惊呆了。 所有的坚强,在那一刻,被乡愁彻底击溃,第二年春天,他派长子孙安平回乡祭祖。当得知祖坟因为没受他政治问题牵连而保存完好时,他内心澎湃,久久不能平静。那是他与故土最后、也是最深的连接。 1990年11月19日,孙立人去世,享年九十岁。在他昏迷入院前,他留下了最后的嘱托:棺木不入土,等回家。 孙立人直到生命的尽头也没能回到大陆,更没能安葬在那里。他临终时说“不葬大陆,棺材不入土”,透露出他内心的愤慨与无奈。这样的痛苦,孙立人承受了多年,而像他这样的人还有很多。 信源:中国新闻网——著名抗日将领孙立人之子:愿将父亲遗骨迁回故里;人民网——结束33年幽禁之后孙立人谈平反:从未反过 何平之有