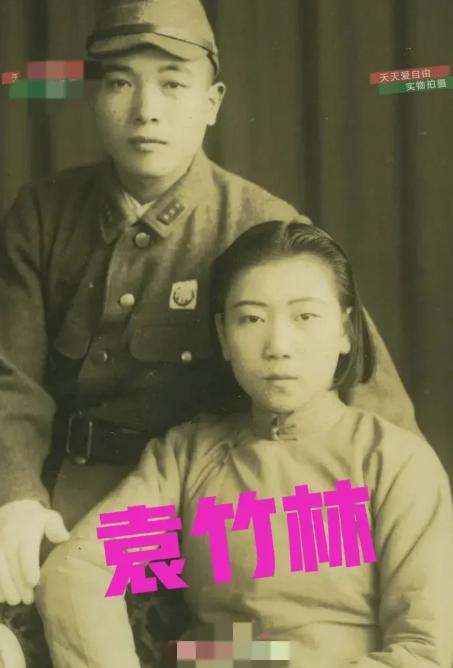

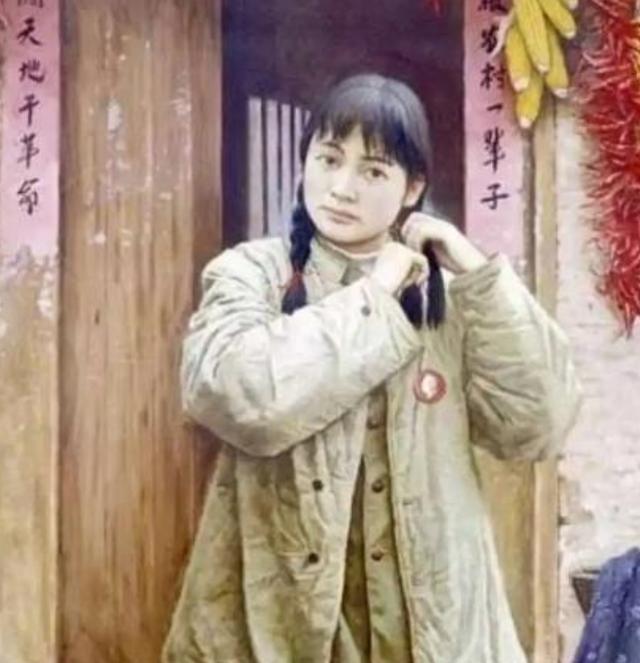

1978年,上海女知青李亚茹,毅然放下男友与女儿决意返城。临走那晚,她泪眼朦胧,轻轻解开衣襟对恋人说:“就让我们用这一夜,为往昔写下一个结局。” 1978年的冬天,上海知青李亚茹把东北农场的棉被叠进行李箱时,手指在发抖。炕头那盏煤油灯还没熄,她对着男友刘宝华解开衣扣说:“就今晚,给过去画个句号吧。”窗外是零下二十度的黑龙江,屋里两人之间的温度却比冰还冷。 第二天她坐上开往上海的火车,月台上没见刘宝华来送。车厢里挤满了返城知青,有人唱着歌有人喝着酒,李亚茹把头抵在玻璃窗上,突然觉得锁骨处发烫——那是刘宝华去年冬天用废炮弹壳给她磨的吊坠,此刻像块烙铁似的烫着皮肤。 回到上海的李亚茹很快被城市吞没。父母给她在纺织厂找了份统计员的工作,又介绍了个电工丈夫。婚礼上她穿着大红喜服敬酒,酒杯碰响的瞬间却想起东北土炕上那杯掺了高粱粒的喜酒。婚后的日子像黄浦江的水一样平缓流淌,直到某个深夜她突然从床上坐起——梦里有个扎羊角辫的小女孩在雪地里追火车,嗓子哭哑了还在喊妈妈。 此后四十年,这个梦像旧伤疤似的每逢阴雨天就发作。她第二段婚姻离异时正值梅雨季,整理存折房产证时突然发现抽屉最底层藏着张泛黄的照片:背景是东北的麦垛,刘宝华抱着个穿碎花袄的女婴,她的指尖刚触到相纸就缩了回来,那上面还沾着黑土地的麦壳。 2023年清明刚过,68岁的李亚茹通过老支书要到了女儿刘春梅的电话。拨号时她枯瘦的手指在按键上打滑,听筒里传来东北口音的“喂”时,她差点握不住电话。可女儿的声音平得像结冰的河面:“我爸坟头草都老高了,我儿女都上大学了,您别再找来。” 黑龙江农场的旧人说,刘宝华终身未娶,把女儿供到大学后肝癌去世。春梅结婚时特意把喜宴办在3月8号——正是当年李亚茹离开的日子,酒席上她当着全村面说:“我这辈子就一个爹。” 李亚茹最后的日子在浦东某老年公寓度过。她床头总摆着本相册,有张用透明胶粘了又粘的全家福:1976年春节,她和刘宝华抱着穿虎头鞋的女儿,身后土墙上的喜字还鲜红着。护工说老太太常对着窗户哼东北小调,有次寒流来袭时突然说:“黑龙江该烧炕了。” 她去世后留下的日记本里夹着张汇款单,收款人是黑龙江某留守儿童基金会,备注栏写着“给所有等妈妈回家的孩子”。最后一页日记墨迹斑驳:“昨夜梦回黑土地,麦浪金黄如旧,宝华牵着春梅在田埂上走,我喊破嗓子他们也听不见。原来被抛下的人,从来都是我。” 当年同期知青提到李亚茹都叹气:返城潮里上海知青离婚率高达73%,但像她这样四十年走不出来的实在少见。或许每个时代都有这样的故事,列车上抛下的不只是旧棉袄,还有再也拼不回的自己。 【消息源自:《上海知青返城潮中的家庭变迁》2023-11-19 光明网】