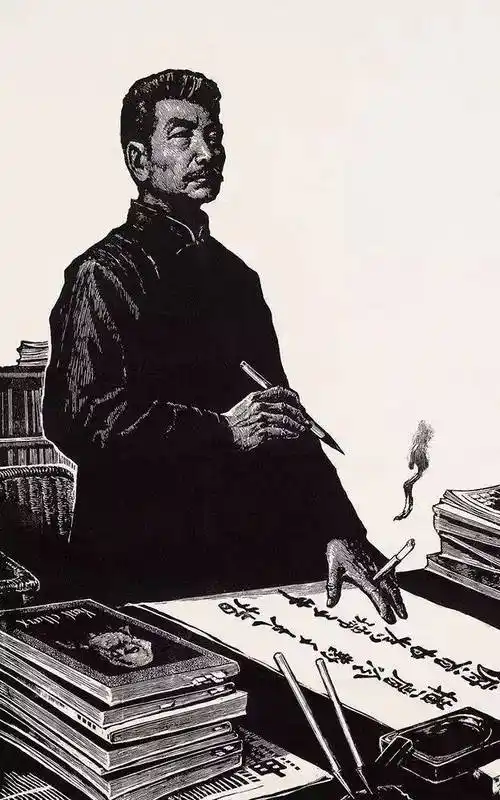

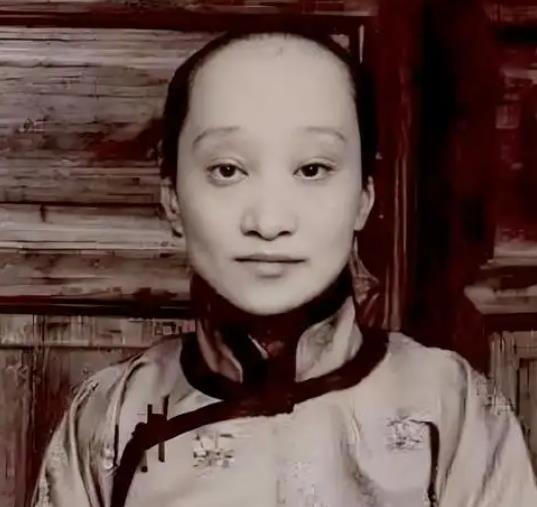

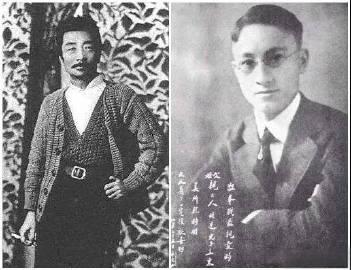

1947年,朱安去世前,留下了一纸契约,把自己的一切都给了周海婴,房子、藏书、稿件、版税。 朱安生在1878年的绍兴一个普通家庭,从小缠足,没上过学,只认得几个字,家里祖上做过小官。她父母见她20多岁还没嫁人,就给她找了周家这门亲事。周家那时家道中落,但还是书香门第。朱安的婚姻从一开始就注定不顺,1906年她28岁嫁给25岁的鲁迅,周树人本名,家里逼着他从日本留学回来完婚。鲁迅对这桩包办婚姻没兴趣,婚后几天就回日本去了。朱安留在绍兴老家,伺候婆婆鲁瑞,操持家务。鲁迅1909年回国,在北京工作,从没和朱安真正生活过。她就这样守着空名分,过了几年。 鲁迅1881年生在绍兴,早年留学日本学医,后来转文学,1918年写出第一篇白话小说,参与新文化运动。他在北京遇见许广平,许广平1898年生在广东,1923年进北京女子师范大学,当鲁迅学生。两人通信多,1925年同居。鲁迅那时在北京住,许广平帮他抄稿子,管家事。1927年他们去上海,鲁迅继续写批判文章。1929年周海婴出生,周海婴从小在上海长大,只认许广平当妈。朱安在北京西三条胡同的四合院独住,鲁迅每月寄钱给她,但不让她见周海婴。许广平管着鲁迅遗产,也继续寄生活费,每月几十块,够基本开销。 朱安一辈子没孩子,鲁迅1936年病逝上海后,她更孤单。周作人,鲁迅弟弟,每月寄钱给她,叫她嫂子,还说她善良忍让。朱安想卖鲁迅藏书换钱过日子,许广平派律师拦住,说那些是周海婴的。周作人支持朱安和鲁迅合葬,但许广平不同意,说鲁迅反对封建习俗。朱安就这样在北京过日子,偶尔寄腌鱼腊肠给周海婴,尽管没见过面。她把周海婴当鲁迅后代,看成自家香火。周海婴在信里叫她朱安女士,不认亲情。 1946年冬天,朱安身体不行了,她68岁,立下赠与契约,把西三条宅子给周海婴。那宅子是鲁迅1923年买的,四合院格局,她住了20多年。契约还包括鲁迅几千册藏书,堆在书房架子上。文稿是鲁迅手写原件,放在柜里,用布包着。出版权和版税也转给周海婴。附加条款是周海婴管她生养死葬。她口述内容,邻人写下,她按手印。许广平从上海派律师监督,北平法院公证。朱安这么做,是因为没别的亲人,她把一切交给周海婴,当成最后托付。 周海婴接受遗产,按法律办,但从不叫朱安妈。在他1980年出的书里,还叫她女士,引起争议。有人说他理性,维护许广平地位,有人说他薄情。许广平管得严,不让朱安去上海见周海婴。朱安想和鲁迅合葬,许广平拒绝,说不合鲁迅想法。周作人觉得该合葬,才圆满,但周海婴不高兴,说供养朱安就够了。 1947年6月29日,朱安在北京去世,69岁。周海婴没去葬礼,许广平从上海来主持。从简办丧事,花160万法币买棺木和大叶杨木。朱安葬在北京保福寺,墓无碑,只埋了鲁迅水烟袋。周海婴按契约付费用。西三条宅子后来成鲁迅故居,藏书文稿去上海鲁迅纪念馆,价值上亿。 朱安一辈子夹在新旧时代,守旧规矩,鲁迅要变革社会。她没参与新文化,没写文章,就这么活在边缘。周海婴代表新一代,不认旧亲情。这事反映旧婚姻悲剧,朱安把希望寄托不认她的人身上。遗产成了国家文物,但朱安没留下痕迹。 许广平1972年去世,74岁。周海婴2005年去世,75岁。周作人1967年去世,82岁。这家人血缘在,关系却疏离。朱安的选择是她对过去的执着告别。