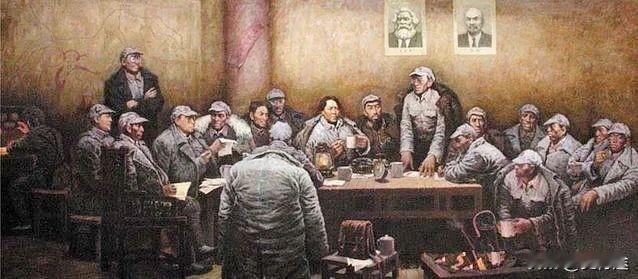

张闻天问王稼祥:我始终想不明白,我军只有3万人马,凭什么能战胜几十万强敌?王稼祥得意一笑:“就凭毛泽东的一副对联!这可是我军战胜强敌的一大法宝!”十六字诀:敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追。 十六字诀“敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追”是中国革命战争中一个实用战术原则,起源于井冈山根据地创建时期。1927年秋收起义部队转移到井冈山后,面对国民党军队围攻,力量对比悬殊。毛泽东和朱德通过实际作战经验总结,1928年5月在宁冈砻市会师后正式提出这个原则。起初,它只是四个字“敌进我退”,后来扩展成完整十六字。1929年4月,毛泽东在给中央的信中明确写出,9月中央指示信中首次称其为“十六字诀”。 这个原则的核心是灵活机动,在敌强我弱时避免硬拼,先保存实力,再寻找机会打击敌人。红军只有几万人,却能对抗几十万国民党军队,就是靠这个法子。敌进我退,就是敌人进攻时撤退,避免正面冲突;敌驻我扰,是敌人停驻时用小股部队骚扰,破坏补给,让对方无法休息;敌疲我打,等敌人疲劳时集中兵力突袭弱点;敌退我追,敌人撤退时追击,扩大战果。1930年中央苏区第一次反围剿,红军先撤入山区,夜间出击扰乱敌营,待敌疲惫时突袭,缴获大批武器。 长征中,这个原则得到进一步应用。1934年秋,长征开始,突破湘江封锁时,敌追猛烈。红军绕道贵州,避免冲突。在通道会议上,转向西进。敌人驻扎时,派侦察兵散布假情报干扰。娄山关设伏,待敌进入射程开火。敌人败退后,紧追缴获弹药。遵义会议前,王稼祥负伤,与毛泽东同行,分析过去失误,强调十六字灵活性。在会议上,王稼祥发言支持毛泽东,推动路线转变。张闻天也批评错误指挥,支持新主张。这次会议确立毛泽东领导地位,红军转危为安。 十六字诀不是死板公式,而是根据实际情况调整。它帮助红军在敌众我寡时转被动为主动,逐步壮大力量。国际上,一些国家在反殖民斗争中借鉴类似战术,证明其普适价值。但在中国革命中,它结合人民战争特点,发挥最大作用。 长征胜利后,红军抵达陕北,建立抗日根据地。十六字诀融入抗日游击战,在华北平原和山区与日军周旋。先退避敌锋,撤入村落隐蔽,再扰乱补给,夜袭仓库破坏铁路。待日军疲惫,集中打击据点,歼灭小股敌人。逐步壮大力量,推动统一战线。抗日后期,转入反攻,在太行山设伏,突破防线。 解放战争中,这个原则指导东北战场。红军避开国民党主力,转移阵地,在雪地行军隐蔽。扰乱敌后勤,截断公路焚烧物资。敌疲时,发动辽沈战役,围城突破。淮海战役追击败退敌军,缴获坦克,最终歼灭主力。十六字诀从游击战扩展到运动战,结合集中兵力原则,帮助人民军队从弱到强,实现全国解放。