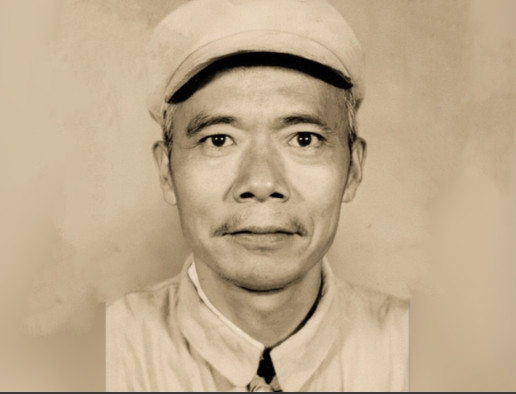

1912年,郭沫若的新婚夜,新娘颤抖着抓住丈夫的衣袖:“圆房吧,给我留个娃!”郭沫若却一把甩开,连夜逃离。 谁也没料到,这个被嫌弃“丑陋”的女人,竟在郭家老宅枯等66年,最终等来丈夫携日本娇妻和5个孩子衣锦还乡。 1912年的四川乐山,郭家大宅张灯结彩,20岁的郭沫若穿着崭新的马褂,却像个提线木偶。 三天前,他还在成都新式学堂里抨击封建礼教,此刻却要迎娶父母定下的“贤内助”张琼华——一个连面都没见过的陌生女子。 当司仪高喊“掀盖头”时,郭沫若指尖微微颤抖。他想象中的新娘该是“娴静时如娇花照水,行动处似弱柳扶风”,能与他吟诗作对,畅谈卢梭与托尔斯泰。 然而,红绸落下的刹那,他脸上的期待凝固成冰。 烛光下,张琼华面色蜡黄,颧骨微高,粗布嫁衣衬得她像个常年劳作的村妇。 “这就是要和我共度一生的人?”郭沫若胸中怒火翻腾,他留学日本的船票早已买好,眼前的女人却像封建枷锁,死死锁住他奔向新世界的脚步。 “我们不合适。”他丢下这句话,转身就走。 木门“吱呀”作响,张琼华突然从绣床上弹起,扑过去死死攥住他的袖口。 这个18岁的姑娘,指甲因用力而泛白,泪水砸在嫁衣上洇出深色痕迹:“郭少爷!求你别走!圆房吧!哪怕……哪怕给我留个娃!” 在那个年代,新娘无子被休等同于终身耻辱。 可郭沫若只回头冷冷瞥了一眼,那眼神像看一件破旧家具:“你配不上我。” 他猛地挣脱,大步流星消失在夜色里,留下张琼华瘫坐在地上,听着更夫打更的梆子声,一夜白头。 郭沫若走后第三天,就登上了去日本的轮船。张琼华成了郭家名义上的儿媳,却过着比寡妇更难堪的日子。 婆婆指着鼻子骂她“不下蛋的鸡”,下人们背后叫她“弃妇”,她却默默扛起全家重担: 每天寅时起床,挑水劈柴、浆洗衣物,把公婆的被褥焐得温热; 省下胭脂钱给公公买润肺的川贝,自己却常年穿着打补丁的素衣; 郭家田产账目被她打理得清清楚楚,连账房先生都赞她“比男人还精明”。 有一年闹饥荒,她偷偷变卖嫁妆换粮食,自己啃树皮充饥,却让公婆顿顿有白粥。邻居劝她:“郭家少爷早忘了你,改嫁吧!”她总是摇头:“他会回来的,他说过要带我看东京的樱花。” 可她不知道,此时的郭沫若正在日本医学院里,与女护士佐藤富子热恋。他们在东京租了小木屋,生下5个孩子,他写给佐藤的情诗登上《时事新报》:“我为你疯狂,我为你死!”字里行间,全是他从未给过张琼华的炽热。 1939年清明,郭家祖坟需要修缮,已是文坛巨匠的郭沫若终于回乡。 当他带着佐藤富子和5个金发碧眼的孩子走进老宅时,正在扫院子的张琼华手里的扫帚“哐当”落地。 6岁的儿子郭和夫好奇地指着她:“爸爸,这个奶奶是谁?” 郭沫若淡淡道:“家里的老佣人。” 那一刻,张琼华突然笑了,笑得眼泪直流——她守了27年的“等待”,原来只是一场笑话。 办丧事时,佐藤富子穿着和服跪在灵前,被郭家亲戚簇拥着叫“少奶奶”。张琼华则被安排在角落,递茶送水,像个局外人。 夜里,她摸到自己压在箱底的红盖头,上面的金线已磨得发亮,那是1912年洞房夜,郭沫若亲手揭开的。 葬礼结束后,郭沫若塞给她一个信封:“这些钱你留着养老。” 张琼华没收,只问:“当年你说我配不上你,是因为我不识字吗?” 郭沫若避开她的目光:“时代不同了。” 他不知道,这些年张琼华偷偷跟着私塾先生学认字,抄了满满三大本他的诗集,连《女神》里最晦涩的段落都能背诵。 1980年冬,张琼华在郭家老宅咽下最后一口气。66年里,她没回过娘家,没见过丈夫一面,唯一的“家人”是一只陪了她30年的老猫。 整理遗物时,人们发现她枕下藏着一张泛黄的纸条,上面是她歪歪扭扭的字迹:“郭开贞(郭沫若原名),1912年娶我,未圆房。” 而在郭沫若的自传里,关于她只有一句话:“父母包办的婚姻,早已解除。” 她的墓碑上刻着“郭母张太君之墓”,却始终没等来“妻子”的名分。 直到2002年,郭家后人重修祖坟,才在她的名字旁添了一行小字:“郭沫若原配夫人”。 这个被时代碾碎的女人,用一生诠释了什么叫“嫁给一座空坟”。 她的故事藏在泛黄的县志里,像一面镜子,照出封建礼教下无数女性的悲凉:她们是“贤妻良母”的标本,是“传宗接代”的工具,却唯独不是自己。