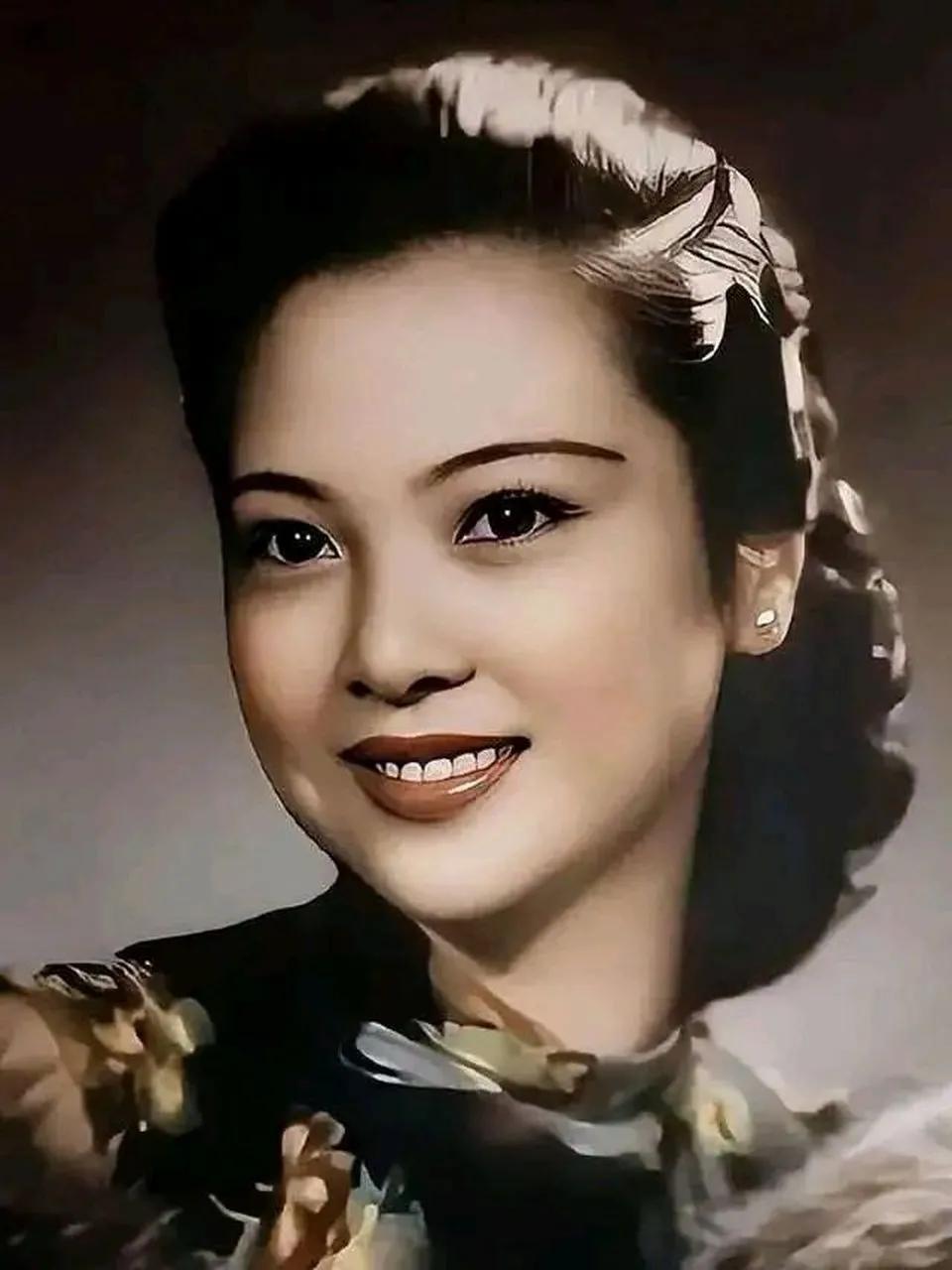

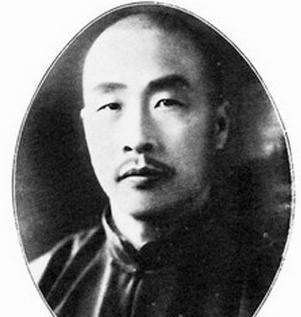

1938年,41岁戴笠借口加班,把一位漂亮的秘书带到了卧房,戴笠递给她一杯咖啡:“提提神!”没想到女秘书喝了两口,突然四肢无力,晕倒在地…… 特训班毕业典礼礼堂里,24岁的余淑衡站在台上,捧着一束白兰花往台下送。 她穿月白旗袍,头发烫成时髦的波浪卷,台底下坐的全是军统里说得上话的人物——其中最显眼的,是后排正抽着雪茄的戴笠。 那束花本来该是献给“领袖”的,可不知谁起哄说要给“戴老板”也送一束。 余淑衡后来总说,那天她根本没看清戴笠的脸,只记得他伸手接花时,手指上沾着烟味,烫得她指尖发疼。 谁也没想到,这束花成了她命运的转折点。 余淑衡是中央政治大学的校花,能进特训班全凭本事。 她英语说得比老师还溜,日语能直接翻报纸,法语也能扯两句,训练时跑障碍赛比好多男学员还利索。 可就是这么个能干的姑娘,毕业没俩月就被调去给戴笠当秘书。 “小余啊,我这人嘴笨,文件堆里熬得头疼。”戴笠把她叫到办公室,桌上摆着杯热咖啡,“以后你就跟着我,帮我整理整理材料,端茶倒水也成。” 余淑衡点头应下,她不敢不答应——那时候在重庆,军统的调令比圣旨还管用,谁要是敢说个“不”字,保不准哪天就被扔进嘉陵江喂鱼。 可她到底是大学生,哪甘心只当个端茶倒水的?白天她把文件码得整整齐齐,晚上就躲在宿舍背英文诗。 戴笠起初没怎么注意她,直到有回在食堂见她和同学用英语争论莎士比亚,眼睛突然就亮了。 “小余啊,最近手头缺个帮手,跟我住公馆吧。”那天戴笠把她堵在楼梯间,手里攥着包哈德门香烟,“你表哥那事儿……军统有规矩,跟咱们做事的人不能成家。” 余淑衡脑子嗡的一声——她和表哥从小订的娃娃亲,去年两家已经开始挑嫁妆了。 可她看看戴笠腰间别着的勃朗宁,再看看墙上挂的“军事委员会调查统计局”的牌子,到底没敢说个“不”字。 公馆里的日子过得像场醒不来的噩梦,戴笠总说“晚上有急事要处理”,可所谓的“急事”不过是让她陪着打麻将,或者在书房“整理文件”到凌晨。 最可怕的是那杯咖啡——她记得很清楚,那天她熬了三天整理完汪伪政府的情报,戴笠笑着递来杯热咖啡:“小余辛苦了,提提神。”咖啡是现磨的,飘着茉莉香,她没多想就喝了半杯。 再睁眼时,床头的台灯亮着,戴笠正坐在床边抽烟。她想喊,可喉咙像被人攥住了似的发不出声;想跑,腿软得像团棉花。 那天之后,她白天还是戴笠的秘书,晚上就成了他的“临时太太”。 公馆楼下停着黑色轿车,司机老王总说“戴先生吩咐了,您什么时候想出去,说一声就行”,可她知道,这哪是“想出去”,分明是“看管”。 1942年重庆大轰炸最凶的时候,戴笠让人在防空洞给她留了个单间。 她抱着铺盖卷蹲在角落,听着外头炸弹炸得山响,突然想起表哥从前给她写的信:“等打完仗,咱们就回苏州老家,种两亩茶园,养几只兔子。” 可现在,表哥的信早被她烧了,连名字都不敢提——戴笠说过,“提他,我就让你表哥消失”。 转机出现在1943年秋天。那天她整理文件时,看见一份《美国国务院留学生奖学金计划》,突然就想起大学时教授说的话:“学外语不是为了当别人的工具,是为了看更宽的世界。” 她攥着那张纸去找戴笠,手心里全是汗:“我想去美国读书。” 戴笠正摸着新得的翡翠扳指,抬头看她时笑了:“小余这是要飞黄腾达啊?” 可下一秒又敛了笑,“美国那地儿乱得很,你一个姑娘家……” 余淑衡赶紧跪下来:“我跟您发誓,学完就回来帮您做事,绝不跟任何人好!” 戴笠盯着她看了半分钟,突然一拍大腿:“成!我给你办护照,把你家里人都接去美国,省得在这儿受委屈。” 她后来才知道,戴笠早看上蝴蝶了。 那时候蝴蝶刚从香港逃出来,戴笠正琢磨着怎么把人接到身边,巴不得赶紧把余淑衡打发走。 1945年春天,余淑衡带着母亲和弟弟登上了去美国的轮船。 码头上,戴笠站在铁栅栏后面挥手,她看见他嘴动了动,像是说“早点回来”。 可她知道,这辈子都不会再回去了。 到了美国,她考上了哥伦比亚大学,学的是国际关系。 在图书馆查资料时,她认识了同样留学的李忠——是个教中国历史的教授,说话温温柔柔,总给她带自己做的桂花糕。 1947年冬天,他们在教堂结了婚,证婚人是位白发苍苍的老华侨。 余淑衡穿着白婚纱,看着李忠眼里的心疼,突然想起在公馆里那些被关着的夜晚——原来自由的味道,是桂花香混着教堂的钟声。 戴笠是在1946年死的,那天她在学校实验室做实验,听同学说“戴老板的飞机掉在南京西郊了”。 她手一抖,试管摔在地上碎成渣。 后来报纸上登了消息,说军统局没了,戴笠的尸体都没找全。 她盯着报纸上的照片,突然想起第一次见戴笠时,他递来的那杯咖啡——原来最毒的不是药,是人心。