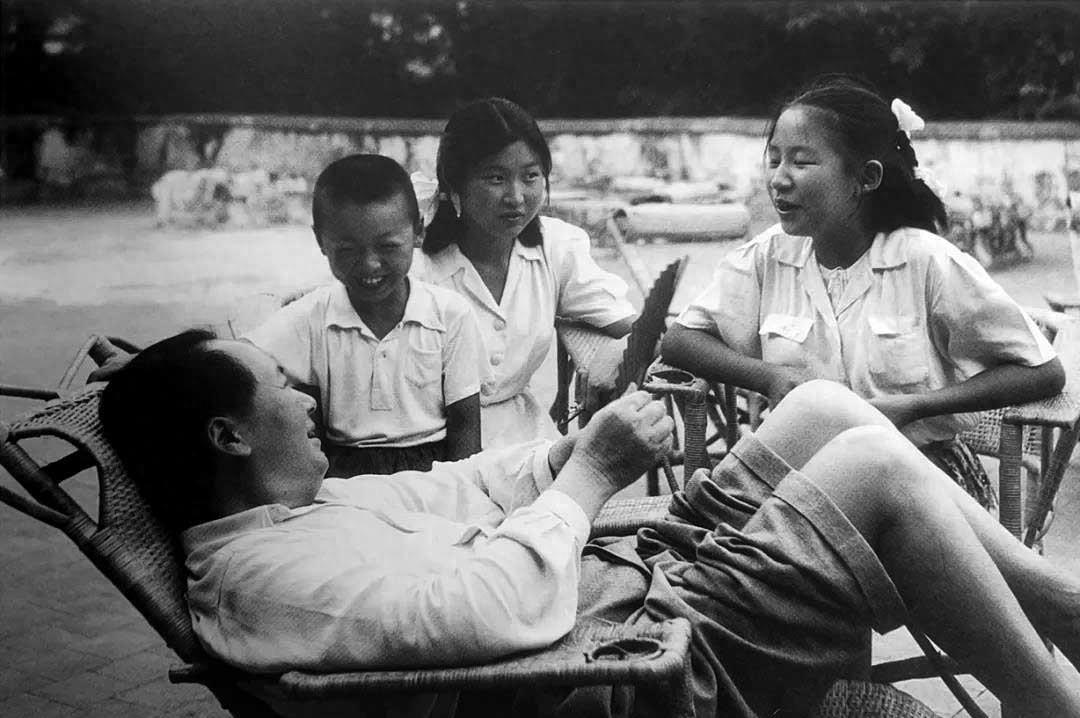

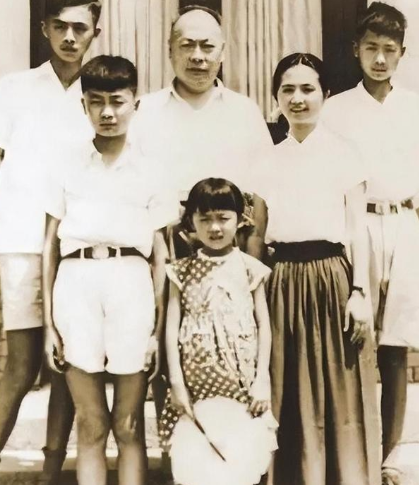

1959年李敏结婚,孔从洲留光头到场,毛主席一眼认出:亲家公你好 1959年8月28日上午的菊香书屋里,毛泽东放下手中的文件,侧身与来人打招呼:“亲家公也来了?”话音未落,人群里一位光头中将已立正敬礼。就在这句半带玩笑的寒暄里,一场并不张扬却注定写进史册的婚礼被正式拉开。 那天,北京天空透亮,颐年堂外的丁香已结籽。李敏身着浅蓝色连衣裙,同学们帮她理好领口,轻声提醒:“别紧张,你爸一会儿主持。”她点点头,却忍不住回想几个月前的曲折。 时间拨回1958年春。李敏在军事工程学院进山野外测绘,同行的青年技术员孔令华个头不算最高,却一口陕北普通话,说起炮兵三大件头头是道。山风冷,李敏递过去一只搪瓷杯,没料到这杯热水成为后来所有回忆的开端。那时的孔令华并不知道面前姑娘的身份,他只记得自己夸张地喊了句:“李同学,你可真能背仪器!” 恋爱消息传进中南海已是初夏。毛泽东听完警卫员汇报,合上纸稿,让人把女儿叫来。第一次谈话并不浪漫——他像所有传统父亲一样,追问学校、籍贯、祖辈情况。李敏怔住:“我没问那么细。”老父亲不给面子:“一个家庭的底色,早晚要了解。”语气虽严厉,却满是保护。 随后发生的事外界很少知晓。李敏硬着头皮去问孔令华,他爽快回应:“我爸叫孔从洲,西北来的老兵。”这名字一出口,两天后就传到了毛泽东案头。对西北军界的老战友,毛泽东向来记性惊人——1949年重庆会面、1955年授衔典礼的画面在脑中闪过,他当即笑说:“原来是孔老总的儿子。”态度瞬间缓和,却仍决定要“面试”。 第一次“面试”地点在丰泽园。孔令华提前半小时到,却找不到落脚点,只能直挺挺坐沙发,一双手不知往哪里放。毛泽东进门看见这副样子,亲手倒了杯水,还夹了块点心:“先垫垫肚子,别当成开大会。”气氛就此松快。谈话持续不到二十分钟,主题却并非功名,而是三个字:“学什么?”孔令华答:导弹技术。毛泽东听完,拿毛笔在便条上写了那个“学”字,并留下两句话:“真刀真枪的时代到了,好好干。” 得到首肯后,两家进入筹备程序。贺子珍向来务实,她提出推迟婚期:先把课程读完。李敏听从,再赴南昌征询母亲意见。孔令华也带她回沈阳见父亲孔从洲,将领行事爽快,拍拍儿子肩膀:“部队新武器紧,姑娘肯等你,是本事。” 1959年庐山会议结束,毛泽东乘船东下返京,李敏夫妇在火车站迎接。毛泽东走下车,看到女儿腼腆笑容,说了句:“结婚的事,抓紧办。”语气像是在布置中央决议,却带着难得的慈爱。二人顺势把婚礼日期定在开学前,地点选在颐年堂——那里本是常委会会场,临时腾空,挂上喜字,所有桌椅都从后勤仓库“借用”,用毕归还,租金登记在册,一张双人床每月两毛钱,连账目都按机关标准走流程。 婚宴只设三桌,却座次讲究。左侧邓颖超、康克清、蔡畅依次落座,代表革命“长辈”;右侧孔从洲与王季范并排,象征两家血缘。毛泽东站在最中间,不喝浓酒,但那天连碰数杯。席间他说得最动情的一句是:“养闺女几十年,今天算交班。以后娇娇要是受委屈,我找你亲家公算账。”整个大厅随即笑声四起。 值得一提的是孔从洲那颗光头。他常年军帽罩着,头发早被汗水烫卷,干脆剃净。到场时站在楼梯口,灯光下反射微光,毛泽东隔十米就认出,才有了开篇那句“亲家公也来了?”一句调侃,将战友情与翁婿情揉在一处。 之后的生活并非童话。1962年10月,李敏产下长子孔继宁,毛泽东对护士说:“七十岁,官升一级。”身为新中国元勋,竟因为一个孙子眉眼弯成月牙。外人见他喜形于色,都说“主席也有家常味”。 可主席的宠爱不代表豁免权。1963年,李敏决定搬出中南海,到兵马司胡同租平房。原因简单:想自己烧火做饭。搬家那天,平板车拉着几件旧家具就出门了,毛泽东站在门廊,只说一句:“靠自己,别把日子过薄。”李敏忍着泪,抱着儿子走进北京的大街小巷。 柴火呛得她流泪,馒头不是硬疙瘩就是酸面,孔令华从没抱怨。李敏自嘲:“连米和水比例都算不准,我得重学算术。”半年后她提着自己炸的丸子返回丰泽园,毛泽东尝了一口,摆手夸:“比你妈那年强。”一句调侃,胜过千言万语。 从1964年到1976年,国家形势跌宕,李敏很少对人提家事。她有自己的原则:公开场合只谈工作,不以主席女儿自居。有人不理解,她就笑说:“我姓孔,户口本写得明白。”40岁上下的读者大多记得那段风云岁月,也知道这种“低调”背后是怎样的身份重量。 1976年9月9日清晨,电话铃把李敏惊醒。她赶到父亲病榻前,老人家已沉睡,不再有“娇娇”那声柔喊。那天之后,她把对父亲的思念写进家训——做人要干净,做事要有章法。 如今,孔继宁、孔东梅各成一家。偶有媒体拍到东梅嘴角的那颗痣,总有人感叹“像极了毛爷爷”。李敏听见只是微笑,回到家依旧叮嘱后辈:“别拿血统当资本,先把字写正,把路走稳。”这句叮咛,与1959年颐年堂内那场简朴婚礼遥相呼应。