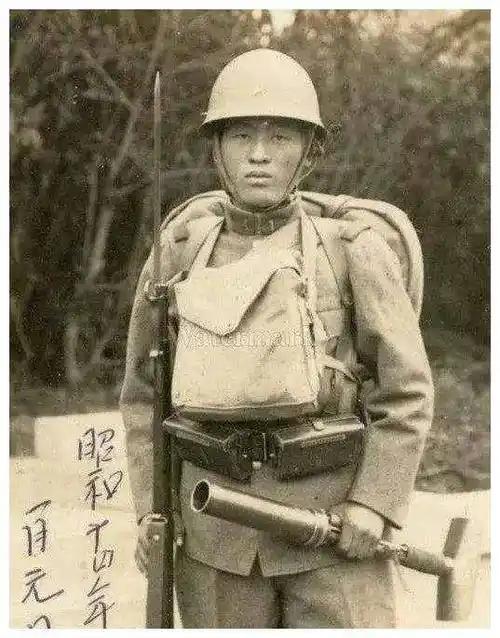

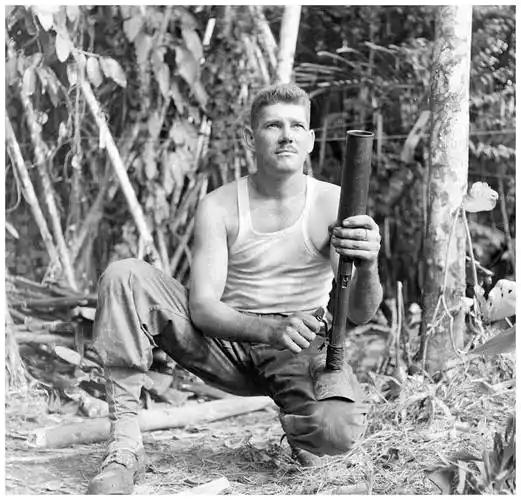

在抗战烽火中,日军步兵大队手中握有一件令中国军队倍感压力的低调武器:掷弹筒。 这看似简单的铁筒,配合轻重机枪编织的火力网,构成一种杀戮效率极高的战场组合——机枪以直线火力扫荡压制,掷弹筒则划出精准的弧线,将炮弹送入中国军队的掩体与战壕。 有统计数据称:一名熟练的鬼子掷弹筒射手,其射速可达惊人的每分钟30发,其杀伤范围覆盖150米以上,对我军机枪阵地威胁巨大。 面对如此凶猛火力,中国军队的弹药匮乏却令人心酸。在1937-1945年的八年间,八路军与新四军艰难获取的子弹总数不足4000万发,摊至数十万正规军与百万民兵身上,每人年均仅得数发。 这就导致我军战士们射出三颗子弹后,往往只能挺起刺刀冲向敌阵,“三枪八路”的名号,浸透着鲜血与悲怆。 而鬼子一个联队行军所携掷弹筒炮弹便达数千发之巨,其火力能够瞬间倾泻千发炮弹,数万平米内的战场顿成火海。这种高效杀伤,使掷弹筒成为日军在中国战场名副其实的“低调杀人利器”。 由于掷弹筒十分实用,引发中国军队竞相仿制。八路军武工队员甚至将其列为常备武器——冯志在《敌后武工队》中关于我方战士使用掷弹筒的生动描绘,即源于其真实作战经历。 然而,一个农业国面对工业强国的制造力差距如同天堑。1931至1945年间,日本兵工厂掷弹筒炮弹总产量高达6120万发。仅1937至1940年中国孤军奋战的四年,日军便生产4089万发——这数字已接近整个抗战期间八路军、新四军所获子弹总和! 1941年太平洋战争爆发后,鬼子掷弹筒炮弹订货量骤降至702万发。1942年产量更跌至331万发,其后三年始终徘徊于400-500万发之间。 这样的急剧变化深刻说明:日军掷弹筒炮弹生产几乎是为中国战场量身定制。同类情况亦见于88毫米以下炮弹——1937至1940年生产2707万发,独占日本战时产能四成。 这冰冷的数字背后,是当年中日双方火力悬殊的残酷真相。那划过天空的掷弹筒炮弹,承载着侵略者的工业暴力,也映照出中国军民在极端劣势下不屈的抗争。 搞笑的是,后来美军在太平洋战场上缴获了一些掷弹筒,并不相信这么小的东西能有如此巨大的威力,因为它实在太小,于是干脆将其架在大腿上发射。 结果,被这种“膝盖上的迫击炮”后坐力震到骨折或脱臼的美国大兵不在少数。迫使美军司令部发出通知“严禁在大腿上使用掷弹筒!” 它提醒我们,落后不仅意味被动挨打,更需付出生命的代价去填平技术的鸿沟。

用户95xxx95

这东西只在特殊时期有用,你若是遇到志愿军部队,相同人员编制下,死的只会是日军。因为志愿军由于在重火力方面远逊于联军,所以特别加强了营连级别的迫击炮火力,而掷弹筒在射程和火力上远逊于迫击炮,所以双方遭遇日军毫无胜算

伯爵 回复 08-13 13:29

这玩意儿不是代替迫击炮,是代替手榴弹的……,现在还有进化版就是枪榴弹。

张yr爸爸

针对中国