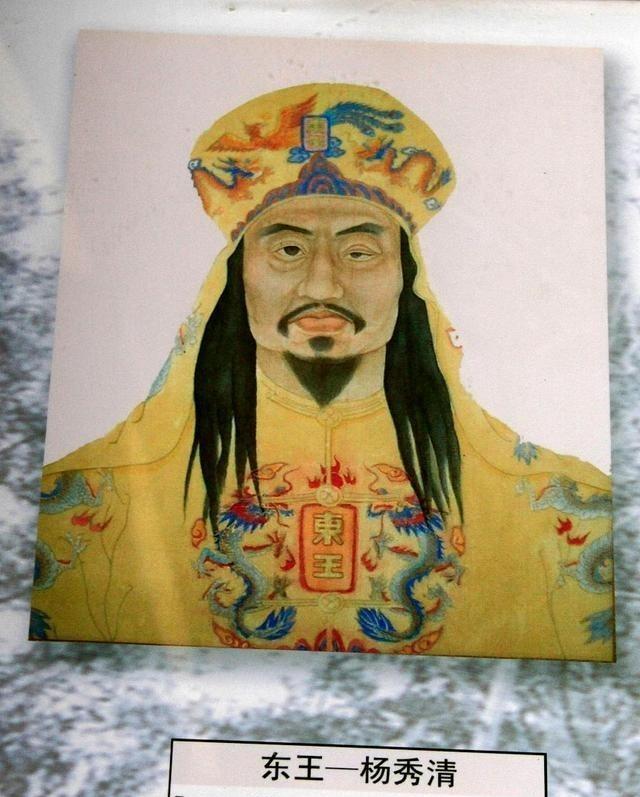

东王杨秀清组织整理的《行军总要》,让太平军脱离了乌合之众,看看这书的玄妙之处。 文章只介绍几个点供大家赏析,杨秀清在《行军总要·陆路号令》中强调“凡水陆行營,第一肅靜爲要,不拘何事,俱聽旗鼓號令,不許口傳”,这一军事纪律体现了其对战场信息控制的深刻理解。 他要求全军行动必须绝对服从旗鼓信号,禁止口头传令,从根本上杜绝了因语言传递产生的信息偏差与间谍渗透。 在1856年破江南大营之战中,杨秀清通过“三鼓进兵、双旗合围”的暗号体系,使石达开、李秀成等部在复杂地形中实现精准协同,最终以“前后夹击、中心开花”战术击溃向荣主力,此役被清军将领张国樑在《京口见闻录》中惊呼为“如臂使指,调度若神”。 这种对肃静与号令的极致追求,在《行军总要》中延伸为精密的战术部署体系。 书中规定“相去约计有多少路程,必须访问明白,即在军中选择熟谙路径之人多名,知得由此去多少路到一市镇,又有多少路到一村乡,用纸写得清清楚楚,使之了如指掌”,要求斥候提前绘制详细的行军路线图,并至少提前一天分发至各级将领。 1852年太平军自郴州奔袭长沙,正是依靠这种“道路单”制度,8天内跨越600里山路,连克4县而未迷路,创造了“清军无一兵一勇与之面者”的奇迹。 杨秀清还特别强调工兵的先导作用,“点定数十人,各带脚锄铁锹,跟随先锋先行修整路道”,在蓑衣渡之战前,太平军工兵曾试图以竹木搭建浮桥,但因未提前探查水下木桩导致失败,这一教训促使杨秀清在《行军总要》中增加“遇水先探深浅,逢桥必验结构”的细则。 更具创新性的是杨秀清对筑营扎寨的设计和规定。 他要求“凡筑营立寨,必须料度已定,又看地利清楚”,并制定严格的工程标准:“某旗兵筑几阔几长,挖沟几深几阔几长,总要分得定定”。 1853年太平军在九江构筑的“梅花桩营垒”,以五座互为犄角的堡垒组成防御体系,每座堡垒配备12门火炮和300名枪手。 清军水师提督吴全美在《水师纪略》中记载:“贼营环濠三重,竹签密布如林,我军三次强攻皆被击退,伤亡逾千”。 这种防御体系的理论源头,正是《行军总要》中“依山为势,临水设险,分营列阵,首尾相顾”的战术思想。 这在1856年破江南大营时达到巅峰杨秀清以“分进合击、虚实互用”战术,令太平军在20天内连克清军37座营垒,其调度之精密远超同时代清军,清军中承认:“东逆之兵,动如雷霆,静若处子,吾辈莫及也”。