潮新闻客户端ZJ木佬

我自己也想不明白,长期从事军事机关工作的我,当年第一次投稿,不是投在军事刊物,而是选择在“不熟门路”的地方报刊。

一九九一年,我在某部司令部工作。二月上旬的一天,她从老家打来电话,问我是否向《钱江晚报》投过稿,说那个报纸上有我的一篇文章,写的是我们俩“初次见面”的事。我问她是哪天的《钱江晚报》?她说她还没有看到那张报纸,这事是她单位的应工程师对她说的,她当时也没问他是哪天的报纸、文章的题目是什么。她说话的声音带有点激动,想必是她听到登报的消息后,就情不自禁地给我打电话了。由于文章的内容涉及到我俩的“相识经过”,所以,她在电话里越说越兴奋。她说她现在只要碰到厂里的“知情人”,他们就与她逗乐说笑,搞得她挺不好意思的。

1991年2月7日《钱江晚报》报头。

我能想象得到,她的一些同事已为文章相关的“花絮”搞得沸沸扬扬,她也定是被他们逗得心花怒放。而我却一时想不起什么时候给报社投过稿,所以,听着她的电话,我不但没有“喜出望外”,反而让我感到没头没脑的。我在想:军事机关日常工作这么忙,我似乎没有这种闲情逸致去写这类文章吧,即使要写也应当是军事题材的文章呀;既然刊载了文章,那应该有稿费吧,但我也没收到报社寄来的稿费或信函……

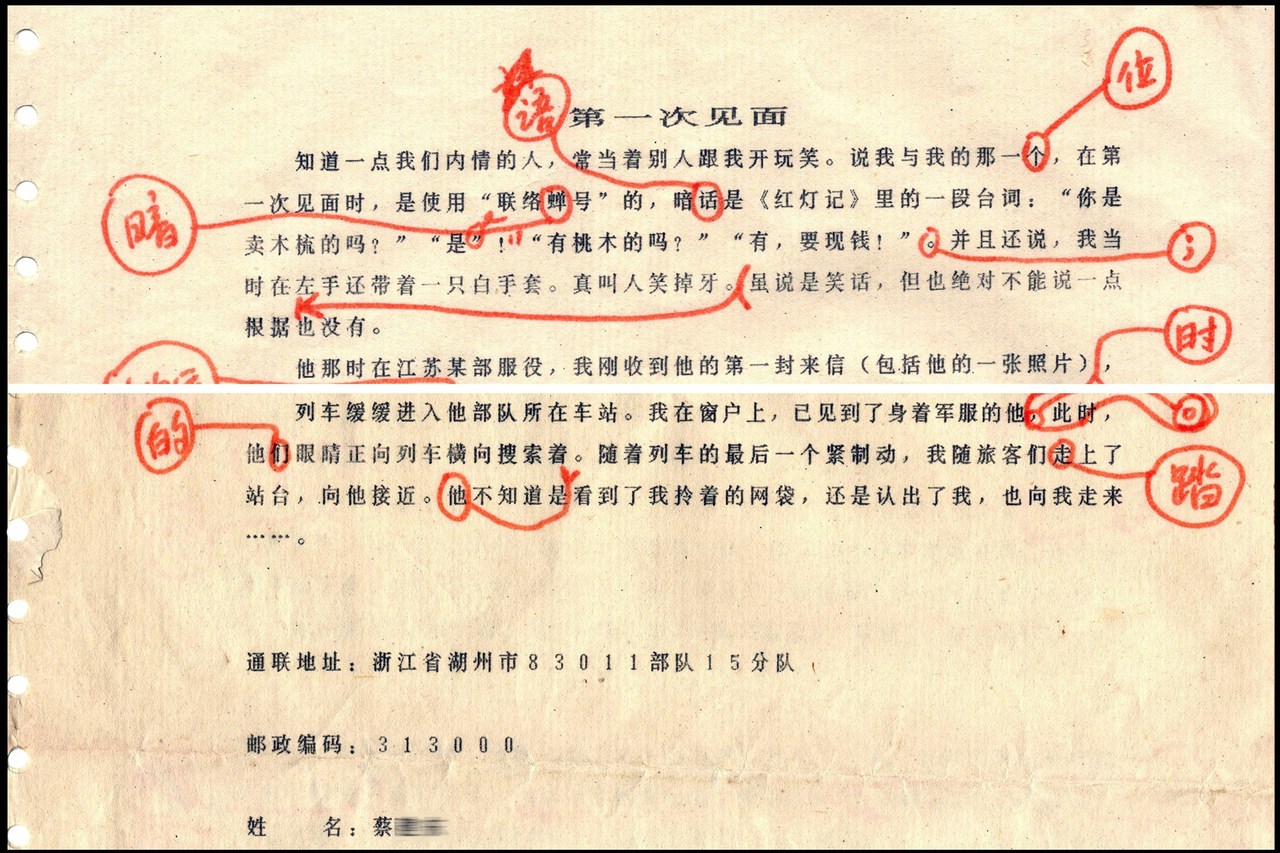

我使劲地去想、去回忆文章投稿时的情景。不久,我在办公桌的柜子里,真的翻出了文章的底稿,稿子的题目是《第一次见面》。不过,我依然记不清当时是什么动因,而“心血来潮”去写这篇文章的,也想不起当时又是怎样搞到《钱江晚报》报社的地址的。总之,有一点是可以肯定的,那就是投稿后,我再也没去关注过它,也没指望它能发表。

《第一次见面》底稿。

不管怎样,我开始有点得意洋洋的感觉了。我得去找到那张报纸,体验一下“文章见报”的感受。《钱江晚报》这类地方报纸,在整个机关订阅得很少,平常很少看到。好像在什么时候,我在司令部值班室看到过《钱江晚报》,我便向值班室的公务员(勤务人员)说明情况,请他帮助寻找。由于平常对地方报纸不注意保管,不要说现在不知道是哪天的报纸,即便是知道,也有可能被人包装什么拿走了,或者被人擦拭什么后扔掉了。果真,找了半天最后也没有找着。我只好将寻找报纸的事交付于她,期待下次回家看到。

后来记起,投稿之前我曾回老家休过探亲假,期间我遇到过她单位的石副厂长。石副厂长曾于一九八二年初夏,带领包括她在内的有关技术人员,去天津某发电厂安装电除尘设备。而在赴天津前夕,我与她刚被介绍人通过信件撮合。在长达半年的时间里,我与她经历了“先通信,后见面”的过程,而且我俩第一次见面的地点,是在他们设备安装结束、返回老家途经我部队所在地的火车站站台。所以,我俩的“这点事”,石副厂长及其随行人员都是“目击者”和“知情人”。

石副厂长为人亲和,说话幽默,平常喜好说笑。那次遇见石副厂长时,他先是笑眯眯地给我打招呼,两人靠近后便一本正经地对我说:“小蔡,那年你们俩在火车站站台上见面,是使用联络暗号的吧!我们在车窗里,那是看得一清二楚的。”“您尽胡编乱造。”我知道他在调侃,就笑着问他:“那您说说,我俩使用了什么联络暗号?”他一副煞有介事的模样:“不就是同《红灯记》里的那样:左手戴白手套嘛。”我听了仰天大笑:“去你的!”

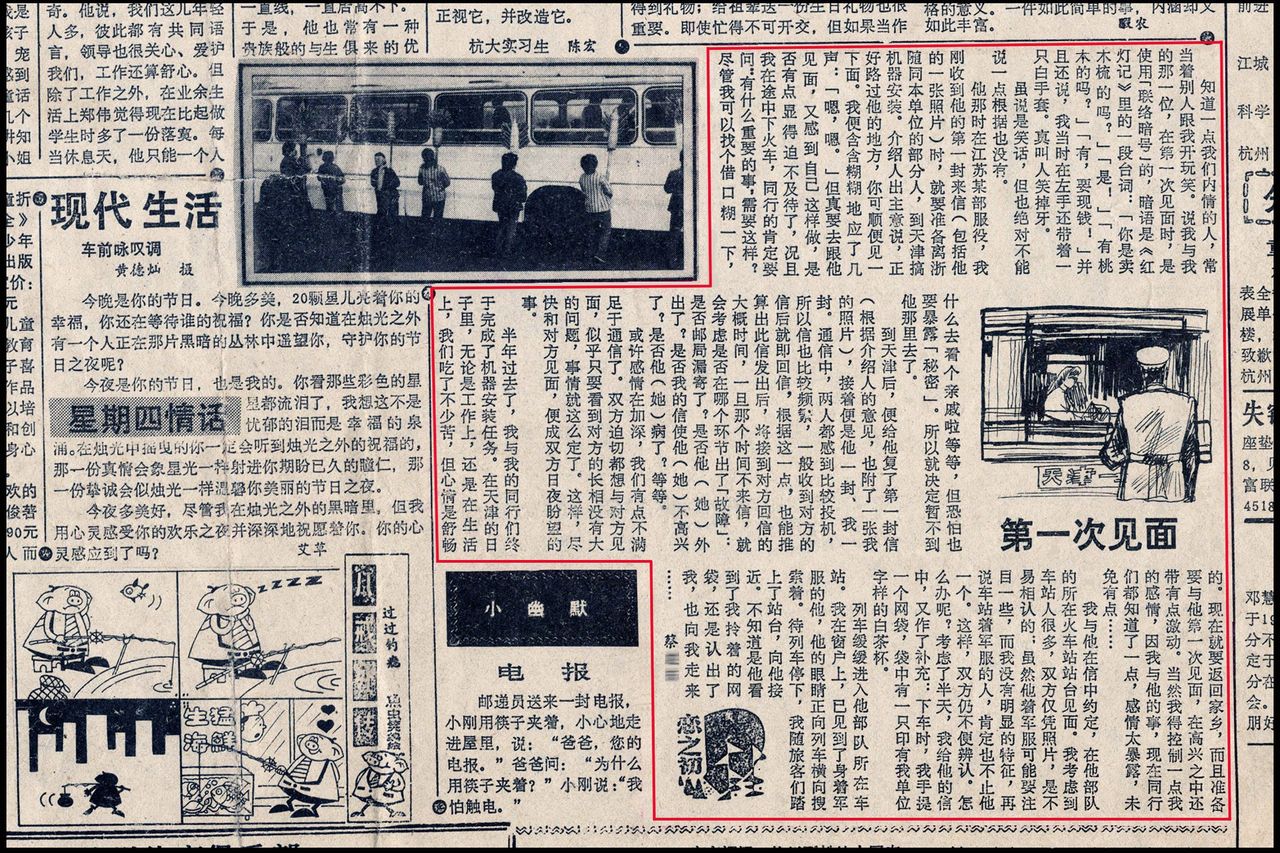

登载在《钱江晚报》第二版的文章。

也许是石副厂长的“笑话”触动了我,而且我也觉得我俩的“这点事”确实有点“意思”。回到部队后,我便以她为第一人称,将我与她从“鸿雁传书”到“车站见面”的经过,写成了《第一次见面》。在考虑往哪里投稿时,恰好我在司令部值班室值班,看见桌上有张《钱江晚报》,而该报第四版的底端有报社的地址,便向其投了稿……

一九九一年春节,在与家人团聚的时刻,我终于看到了这张《钱江晚报》。这是一九九一年二月七日的报纸,《第一次见面》就刊载在该报的第二版“恋之初”栏目。看着第一次投稿并登载的文章,尤其是由此给家人带来的欢乐,让我喜笑颜开,乐不可支。只是有点小小的遗憾,不知什么原因,我始终没有收到文章的稿费。其实稿费并不重要,我在意的是邮政汇款通知单右边那页“汇款人简短附言”,因那里通常有这样的附言:“《第一次见面》稿费”。这对我来说,也是具有纪念意义的。