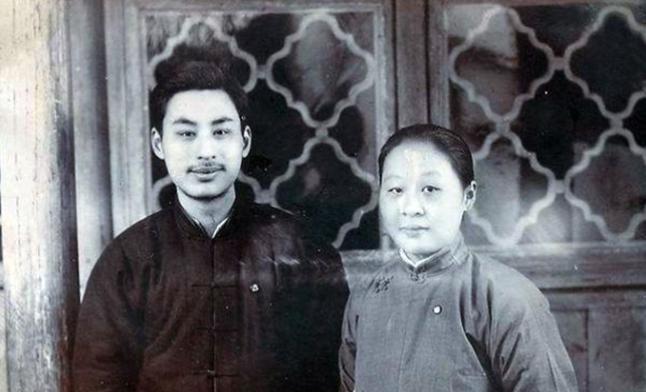

1916年,叶圣陶娶了素未谋面的姑娘。新婚之夜,他紧张地掀开盖头。在看到新娘的模样后,他不安的心终于放了下来。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1916年,苏州,一场包办婚姻能有多浪漫,而准备做新郎的叶圣陶自己心里也没底。 而且27岁的叶圣陶,是个小有名气的教书先生,温文尔雅,而盖头下的新娘胡墨林,他只在照片上见过一面,洞房花烛夜,当他伸手挑开那片红色的未知时,心跳快得像要撞出胸膛。 谁知,掀开盖头那一刻,他看着眼前那个低眉顺眼、脸颊带着浅浅酒窝的姑娘,心里一块石头落了地,他大概知道,这辈子,应该就是她了。 这段缘分,得从胡墨林的姑姑胡铮子说起,这位姑姑可不是一般人,她创办了苏州“胡氏女学”,思想开明,是个十里八乡都叫得上号的新女性,她一面教导父母双亡的侄女要人格独立、要有自己的事业,一面又亲自下场,用最传统的方式为她物色丈夫。 这标准也相当实在,在一次宴会上,她一眼就相中了气质与众不同的叶圣陶,事后多方打听,对这位青年很是满意:书香门第,才华横溢,最关键的一点是,在小学当国文教员,月薪八块大洋。 但在那个年代,这不仅是体面,简直是份“高薪笋盘”,足以撑起一个家。 这事儿就这么定了,叶圣陶看到了照片,胡墨林眉目如画,温婉贤淑,他也动了心,于是,一场看似毫无感情基础的婚姻,就在一纸庚帖和八抬大轿中,拉开了帷幕。 虽然婚后的日子,没有想象中的惊天动地,反而平淡得像一杯温水,叶圣陶教书,胡墨林持家。 可胡墨林并非寻常的旧式主妇,她帮丈夫整理教案,抄写文稿,成了他事业上最默契的助手,而叶圣陶,也彻底颠覆了“君子远庖厨”的传统。 在邻里眼中,最常见的画面,就是一个斯文的大学问家,提着菜篮,安安静静地跟在妻子身后,两人一起买菜、一起收拾院子,他不觉得这有失身份,反倒乐在其中,这种把日子过进骨子里的踏实感,是任何风花雪月都比不上的。 可生活哪会总是一帆风顺,婚后不久,胡墨林就大病一场,叶圣陶急得像热锅上的蚂蚁,天天守在病床前读书读报,用陪伴硬是把妻子从鬼门关拉了回来。 抗战爆发,日子更难了,一次日军轰炸乐山,叶圣陶在外地讲学,听闻消息后心急如焚,连夜赶回家。 当叶圣陶在废墟里找到安然无恙的一家六口时,这个一向内敛的男人,抱着妻子哭了,从那以后,他再也不愿与家人分离,任何工作调动,都以家庭为第一考量。 而且他们的感情,很少挂在嘴上,全在细枝末节里,家里缺衣少食,没做过针线活的胡墨林,硬是摸索着给全家缝制棉衣。 可叶圣陶就在一旁,笨拙地帮她穿针引线,他从不应酬,唯一的爱好就是用相机记录一家人的生活,给儿子取的小名叫“小墨”,更是把夫妻二人的印记刻在了孩子身上。 然而,两人之间虽不常分离,却也留下了三百多封信,信里不谈情说爱,只聊米多少钱一斤,孩子今天乖不乖,可越是这般琐碎,越见得情真。 但在1957年,胡墨林病逝,叶圣陶的日记停在那一天,并且从此,他再未续娶,只将妻子的遗像挂在床头,每晚睡前都要看上一眼,仿佛那个人从未离开。 直到1988年,叶圣陶走到人生尽头,他留下遗嘱,要把自己的骨灰和妻子的合葬,他还告诉儿女,床下那个樟木箱里,有胡墨林写给他的327封信,他要带着这些信一起走,这些信,是他后半生唯一的念想。 如今,我们习惯了快餐式的恋爱,追求心动和感觉,强调三观一致,回头再看叶圣陶和胡墨林,一场连面都没见过的包办婚姻,两个人靠着日常的磨合与扶持,硬是走成了一辈子的佳话。 这种“先结婚,后恋爱”的模式,是不是也藏着某种我们早已忽略的婚姻智慧,它到底过时了,还是我们走得太快,反而把它弄丢了? 【信源】沈祖棻、叶至善主编:《叶圣陶全集》,人民文学出版社,2002年版,第3卷。