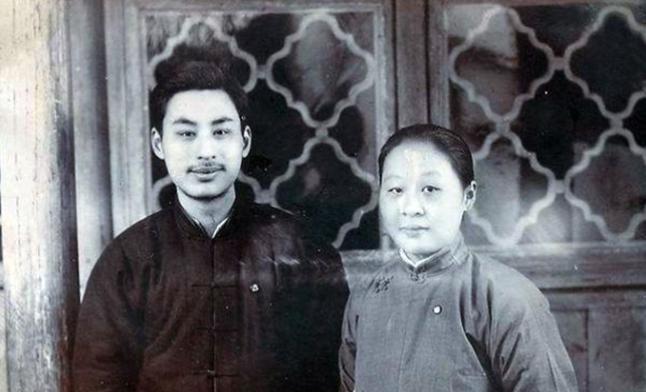

1916年,叶圣陶娶了素未谋面的姑娘。新婚之夜,他紧张地掀开盖头。在看到新娘的模样后,他不安的心终于放了下来。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1916年的苏州,一场婚事正在进行,新郎是二十二岁的叶圣陶,小有名气的才子;新娘是二十三岁的胡墨林,一位受过新思想熏陶的知识女性。 这听起来,这桩婚事似乎齐备了旧时代悲剧的所有要素:双方素未谋面,仅凭一张照片和几纸庚帖定下终身,连书信都未曾通过一封,这简直就是一出按部就班的包办婚姻,浪漫和自由的气息闻都闻不到。 可谁能想到,正是这段看似无可奈何的缘分,竟成了一段佳话的开端,新婚之夜,当叶圣陶掀开那方红盖头,悬了四年的心,总算稳稳地落了地。 故事得从四年前说起,1912年,十八岁的叶圣陶去参加朋友的婚礼,席间兴起,写下了一首《贺新郎》。 但也巧了,胡墨林的姑姑胡铮子当时恰好在场,读到这首词,立刻被其中的才情打动,她自己就是个新派女性,一手带大了年幼的侄女胡墨林,一直想为她寻个好归宿。 当胡铮子一打听,这位叶圣陶不光有才,人品也好,关键还单身,这不就是最合适的人选吗? 而叶圣陶这边,当他听说胡墨林是个不讲究彩礼、有学问的新女性时,也当即点了头,就这样,一首词作媒介,两个素未谋面的年轻人,婚事就定了下来。 并且从订婚到结婚,整整四年,他们愣是没见上一面,活脱脱一场那个年代典型的“盲选”式婚姻。 不过,婚姻的考验,从来不会因为开端是浪漫还是刻板而有所不同,婚后不久,因为工作变动,这对新婚夫妻就分居两地,胡墨林去了南通女子师范学校教书,叶圣陶则在苏州和上海等地辗转。 在那个年代,分离往往意味着疏远,可他们却靠着一封封书信,把感情越熬越浓,叶圣陶在日记里坦白地写:“墨不在,觉空落落。”没有华丽的辞藻,只有最朴素的依赖。 直到1918年,胡墨林生下长子,叶圣陶却因工作繁忙未能陪伴在旁,这件事让他内疚了许久。 为了能一家团聚,叶圣陶四处奔走,一年后,胡墨林总算调到了丈夫任教的学校,两地分居的日子才算结束,夫妻团聚后,叶圣陶对家庭的依恋更是显露无遗。 后来蔡元培请他去北京大学教书,这可是当时无数知识分子梦寐以求的机会,可他只干了一个月就辞职回了家,原因很简单:太过思念妻儿。 有意思的是,叶圣陶本人,恰恰是包办婚姻最坚定的批判者之一,1923年,他发表小说《这也是一个人?》,愤怒地控诉了一位女性在旧式婚姻压迫下走向毁灭的悲剧。 而他一面在文学作品里毫不留情地批判这个制度,一面又在现实生活中,与自己包办婚姻的伴侣情深意笃。 这看似矛盾,却恰好说明,叶圣陶反感的是扼杀人性的旧礼教,而非眼前这个与他相互扶持的独立女性,胡墨林也从未因丈夫的批判而感到被影射,反而以自己的行动,支持着他的理想。 到了抗战时期,这份感情经历了最严峻的考验,叶圣陶因工作需要四处辗转,胡墨林则带着孩子颠沛流离。 而有一次,叶圣陶得知妻儿在乐山,连夜雇车去看望,谁知半路遭遇日军空袭,车夫弃车而逃,他只能顶着危险,徒步翻山越岭二十多里路。 当他在亲戚家找到安然无恙的妻儿时,悬着的心才放下,事后给朋友写信,只淡淡提了一句:“家人俱安,幸甚。”越是危急时刻,情感的表达反而越是克制,也越是深沉。 新中国成立后,叶圣陶出任教育部副部长,胡墨林也在人民文学出版社当上了校对科长,两人每天一起上下班,生活安稳,事业上互为后盾。 据出版社的老同事回忆,胡墨林常在午间提着暖瓶给丈夫送饭,因为叶圣陶胃不好,她便专门为他做软饭,几十年如一日,细致周到。 然而,岁月静好并没能持续太久,1954年,胡墨林被查出癌症,从那天起,叶圣陶几乎放下了所有工作,日夜守在病床前,甚至把稿件搬到病房处理,他为妻子朗读自己早年的小说《倪焕之》,希望用熟悉的文字唤起她的生命力。 可病魔终究无情,三年后,胡墨林还是离他而去,妻子去世那天,叶圣陶在日记中写道:“墨于今日逝世,悲痛之极,余四十年来相依为命之人至此舍我而去矣。” 在胡墨林走后,叶圣陶在卧室里挂上她的遗像,床头摆着她的遗物,每晚都要看一眼照片才能入睡。 这一看,就是三十一年,他终身未再娶,用后半生的漫长孤寂,守护着那份始于盲选、终于骨血的爱,直到1988年,九十四岁的叶圣陶在弥留之际,仍对子女说:“你娘的忌日,不可忘记。” 回头再看,叶圣陶与胡墨林的婚姻,与其说是包办婚姻的侥幸成功,不如说是一个反例。 它恰好证明了,任何形式的结合,无论是父母之命还是自由恋爱,其幸福与否,最终都取决于两个当事人。 【信源】沈祖棻、叶至善主编:《叶圣陶全集》,人民文学出版社,2002年版,第3卷。