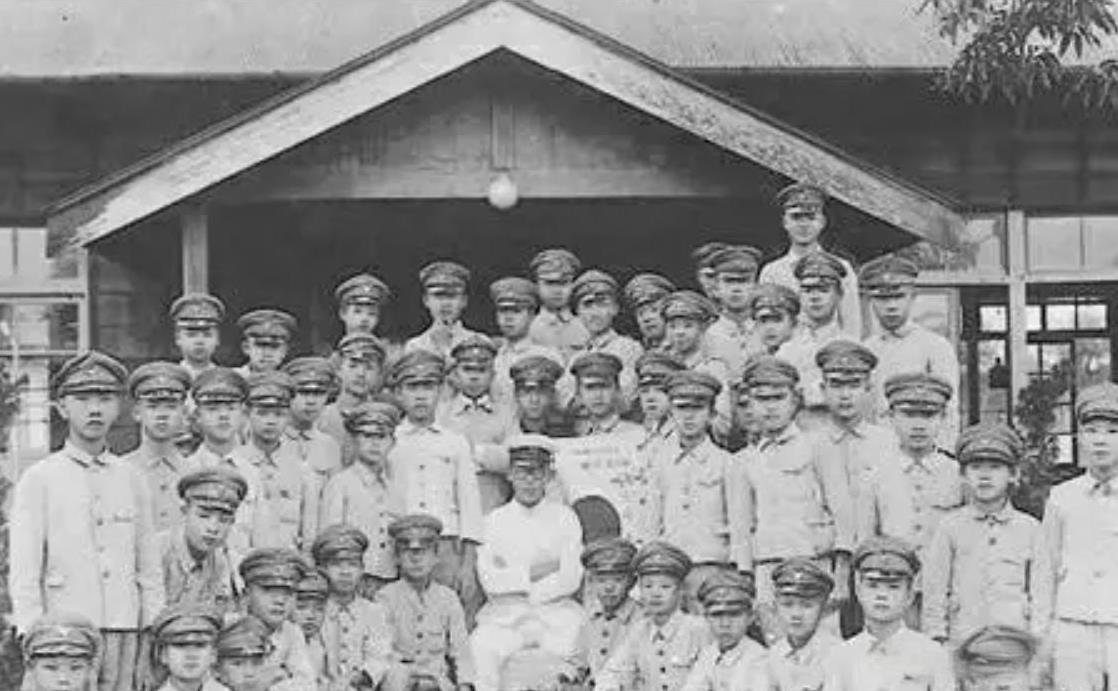

蔡正元说的这段历史是对的。二战时,日本人在台征兵打中国,日本人以为只有几千人报名,但结果有40万人报名,最可悲的是,日本当初占领台湾时就杀了几十万台湾人,征服(打服)台湾后,到了二战,台湾人完全忘记了日本人杀戮自己的历史,反而踊跃报名做“侵华日军”,我们好好想想,他们是一群什么样的人?! 40万台湾人报名参军侵华,这件事如果单凭结果来看,确实令人心头一紧。 在那场把整个东亚都卷进来的世界大战里,有这么一群说着中国话、长着中国面孔的年轻人,穿上了日军军服、举着军刀冲锋在祖国土地上。 不是被拉去当苦力,也不是抓壮丁,而是排着队争先恐后地去报名前线。 这一幕,要是放在今天的人们眼前,多少都会觉得荒唐甚至可恨。但若把时间往回拨一点,往回拨到日本殖民台湾那五十年的光景里,也许能从另一个角度,看见这出荒诞戏码的前因后果。 1895年,台湾被割给日本。 清政府签了《马关条约》,台湾和澎湖列岛转了姓。 这头刚签完字,那头日本的船队已经开进了基隆港。迎接他们的不是掌声,而是枪声。 台湾人自发组织义军抵抗,短短几年间,战火几乎烧遍全岛。 日本军队一路打,一路镇压,杀人放火、清乡剿乱样样上阵。 据当时和后来的统计,被杀的民众和抗日义士,总数至少十万起步。有的村庄被全数焚毁,有的家族被一锅端,连年幼的孩子都未能幸免。 那时候的台湾,对日本的认知只有两个字:仇人。 可这场仇恨,并没有往下传承。 到了1930年代,台湾街头挂满了天皇肖像,小学里念的是日本童谣,过年不准贴春联、不准放鞭炮,只能举着小国旗去神社参拜。 祖宗牌位要藏起来,中国姓氏要改掉,说方言也成了“反动”行为。 一个人若要在社会里抬头做人,就得像日本人那样吃饭、说话、行礼,最好连想法都能对上频道。这一切,统称“皇民化”。 日本人知道,武力能拿下一座岛,却拿不下人心。 要让台湾人真心认同“天皇陛下”,就得从娃娃抓起。从一入学开始,老师就会在讲台上反复讲,天皇是太阳的化身,是神道的象征,是所有子民的“父亲”。 学校组织学生每天向天皇像鞠躬,还要背诵《教育敕语》,牢记“为国尽忠、为君赴死”的道理。 这样的教育制度,从城市渗透到乡村,从课堂蔓延到家门,把原本以汉文化为底子的社会结构,一点一点瓦解重组。 到1940年左右,台湾的青年一代已经成长在这样被塑形的环境里。 讲的是日语,穿的是日式制服,节日是天长节,思想是“忠诚、牺牲、光荣”。 战争爆发后,日本对外开战,兵力紧张,不得不转头从殖民地里找兵源。 台籍“志愿兵”制度就这样登场了。 说是“志愿”,其实刚开始还有点试水的意味,日本军部自己也没指望台湾人有多热情。 结果报名人数一公布,吓得东京都懵了——一届招生上限不到500人,却来了43万人报名,几乎占到台湾当时成年男性人口的14%。很多人落选之后痛哭失声,有的甚至选择自杀,觉得没能成为“皇军”是人生耻辱。 这批年轻人到底怎么想的? 说白了,肯定有一部分人是为了钱。 那时普通工人一个月顶多二十日元,而一旦参军,不仅吃住全包,还能拿到一百多日元工资,派驻海外的甚至能挣到160日元以上。 在物资紧缺、生活困难的战争年代,这样的薪水对许多家庭来说简直是天降甘霖。 更重要的是,成为“日本兵”不仅能让家里沾光,还意味着一种“社会跃升”。 从小被教育为“皇民”的青年,内心已经把“为天皇效忠”当作人生使命,那种情感和信仰,并不完全是装的。 但现实并不会因为他们的热情而格外仁慈。 台籍日军真正走上战场后才发现,自己并没有被当成“同胞”。很多人被编入劳务团,干最苦最累的活,送弹药、修战壕、抬伤员,有时甚至用肉身填炮灰。有的被派去大陆,有的去了东南亚丛林,面对的不是战斗的荣耀,而是疾病、饥饿和枪林弹雨。 高砂义勇队是其中最惨的一支,这支由台湾原住民组成的部队,被派去丛林深处执行自杀式任务,2万人里,最后活着回来的不到十分之一。 就算是那些表现突出的台籍军官,也始终得不到日本军方的平等对待。 1945年战争结束前,部分部队在台湾举行了所谓的“惜别宴”,本意是给台籍官兵送行。 但一顿饭下来,谁坐哪、谁吃什么,全都按着阶级划分。 台籍军官坐的是矮凳,吃的是剩饭,连筷子都是次等货色。 宴席上情绪崩裂,最终爆发了冲突,甚至拔枪相向。 这场宴会最后演变成了一场枪战,十几位台籍军官当场身亡,日本兵也死伤几十人。这不是送别,是羞辱,是一场迟来的揭穿。 战争结束后,台籍日军的处境更加尴尬。 他们原本以为自己效忠的是祖国,结果日本政府一句“你们不是正式军人”,便断了所有补偿与抚恤。日本法庭裁定台湾人在战时不具备“国民资格”,因此不享有退役军人待遇,也无法获得赔偿。 在祖国的土地上,他们被贴上“汉奸”的标签,找不到工作、娶不上媳妇,走在街上低着头,有些人一辈子都不敢说出自己的“服役经历”。