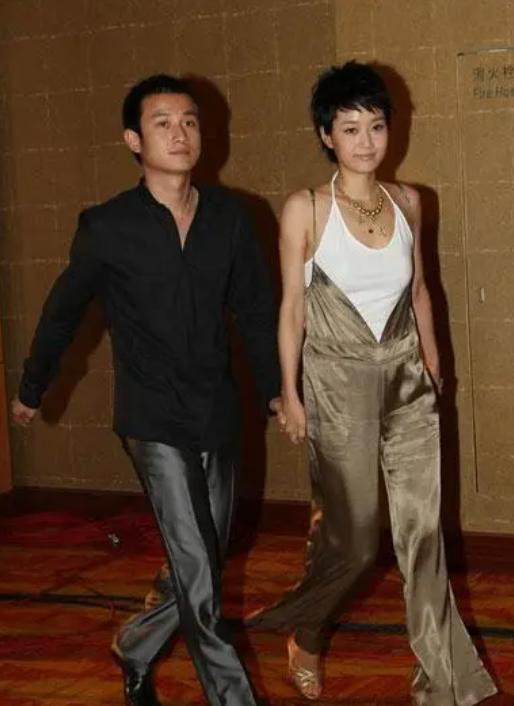

当年,马伊琍刚成名,就有同学找她借50万创业,听到此消息。马伊琍顿时来气,叫助理去回话:“你就跟他说我不在,要借钱没有。” 助理转述的时候还皱了下眉——她是真没想到。 50万啊,对马伊琍来说,九牛一毛吧。就算不点头,也没必要生这么大气? 但马伊琍的反应,根本不在钱的事儿。她不高兴,是因为**“你凭什么以为我就该借你?”** 这个问题,她从不绕弯子。 在一次采访里,她讲得明明白白:“我不会借钱,也不会找别人借钱。” 她补了一句,“我是上海人。” ——不是口头禅,是底色,是从小被写进骨子里的。 她小时候,家住弄堂,家里人不多,但一屋子温情。爸妈是工薪阶层,日子不算富裕,可对她好的程度,是能让人记住一辈子的那种。 她说想考艺术团,父亲翻遍报纸帮她找信息。 考试那天,老马背着书包一路陪着,结果一站就是几个小时——她上课,他在教室外等。冬天也是,风吹得耳朵通红也没走。 还有一次,两人路过肯德基。那年她还小,这种洋快餐不常吃。 父亲说:“你进去吃吧,我在外面等你。” 她愣了下,“不行,要么你跟我一起进去,要么我就不吃了。” 那天,两个人最终没进去。但从那一刻起,她心里有了个秤——什么该省,什么不能亏待。 她出道挺早,也挺慢的。前几年在娱乐圈里混得不响,一直在剧里演配角,偶尔露脸,名字记不住。 直到2007年,演《奋斗》。夏琳一上线,大家眼前一亮。那个有点清冷、但不服输的女生,跟她本人还真有几分像。 从那之后,她片约不断,价码也飞起来。 但人红,脾气不改。说“抠”也行,说“精明”也好,总之她管钱这事儿,一直是个铁则。 谁都借不着。就这么简单。 不是她没能力,而是她压根不想落这个口子。 那个找她借钱的大学同学,后来确实没再出现。 而她,也没回头解释一句。 有主持人问她:“你都不担心朋友会误会你吗?” 她眨了下眼,“朋友因为钱误会,那就不算朋友。” 她讲得干脆,也确实拎得清: “我只救急。你临时忘带钱,或者家人生病,那没话说。可如果你拿我这50万去创业、去博一把——那对不起,我不是投资人。” 很多人听了觉得冷漠。但说实话,这套逻辑,比那些嘴上说着“好好好”背后苦哈哈要诚实多了。 她把所有“情”跟“理”掰得一清二楚。也给自己留了安全距离。 她不是慈善家。更不是冤大头。 她的钱,是拍戏拍来的,是熬夜熬出来的。 你说不借就该骂?那她也不接这一锅。 她讲了一个细节,挺有意思。 说亲戚要借钱买房,她也不是不借——但要签协议,要算利息,算得明明白白。 “否则我不借。” 这话一出,网友吵起来了。 有人说她冷血,有人说她太精。但也有人站她这边,说“我爸妈就是因为借钱的事和亲戚闹翻的”。 她就是那个,哪怕身边人都皱眉头,也要照自己节奏走的人。 很多明星,红了以后,难免被掏心掏肺地“借一笔”,怕得罪人,怕被说“忘本”。 她不怕。她不装懂情义。她宁愿被说“小气”,也不愿背上人情债。 你说,她这样是不是太现实? 但仔细想想,现实一点,也没什么不好。 起码,她没后悔。 毕竟,在这个圈子里,“借出去的是钱,借不回来的,是情分”。 她不想试,也没兴趣赌。 这人啊,不怕“穷得清醒”,就怕“富得糊涂”。