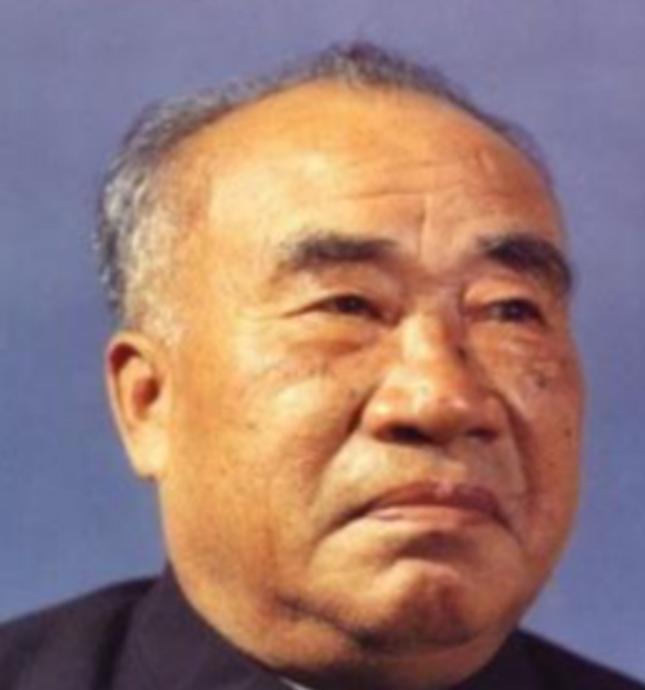

1976年,临终前的朱老总对她的妻子康克清调侃道:“我这辈子没有什么遗憾的,就是没吃饱过,“身为我国的开国元帅,为何会说自己的遗憾是没吃饱过? 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! 一个国家的开国元勋临终前最深刻的遗憾,竟然只是“没吃饱”,有人觉得震惊,有人感到不解,也有人鼻头发酸,可如果真的回到他所走过的路,那这句话根本不需要解释。 他无数次把仅有的食物让给战士,自己却啃树皮草根,在长征途中,有一次三天没吃上一口热饭,他靠嚼炒糙米硬挺过整整五十公里。 这样的事不是一年一回,而是常态,他从不提,也不抱怨,只在别人劝他多吃点时,说“够了,能活下去就行。” 建国之后他担任高层领导,依旧保持着一贯的节俭和严于律己,他从不享受特供,生活上不肯搞特殊,也从不为自己争待遇。 他始终认为老百姓过得不好,自己吃好穿好是不合适的,他总说国家还没强大,怎么能先顾个人,他家住在中南海里,却坚持用最普通的家居用品,吃的也是家常菜。 有段时间全国粮食紧张,他主动减少口粮,一日两餐不加餐,甚至还将家里那点额外的配给交出去,他做得很自然,没有任何要求,也没有让任何下属替他张罗。 朱德的家事也一样没有一点铺张,在战火纷飞的年代,他与康克清结识,当时她还是个年轻的女兵,参加红军时年仅十几岁。 他们是在战地医院相识的,康克清因伤住院,朱德探望战士时对她产生关注,两人有共同的理想,经历过无数战斗洗礼逐渐走到一起。 那时候婚姻不是浪漫,是责任,是互相扶持,他们结婚那年连件像样的婚服都没有,一顿饭就是庆祝,婚后,他们没有什么安稳日子可言,部队转战南北,他们一同奔走在前线。 康克清跟着他南征北战,既当政工干部又照顾后勤,每天最多也只能吃两顿糙米饭,能有咸菜就算奢侈,他们从不讲究饮食,从来都把粮食看得比金子还重。 每逢物资紧张,康克清总是主动少吃,把粮食让给朱德,但朱德知道后又想方设法退回来,两人几十年如一日,日子过得紧巴,却从未向组织多提一句要求。 到了和平年代,他们也没有改变生活方式,朱德在中南海院子里亲自开垦了一块地,种豆、种菜,还自己施肥。 他不让别人代劳,说动动手是好事,也能解决家里部分吃的,他曾在秋天一早爬起来浇菜,还因为踩滑跌了一跤,膝盖磕出血也没多说一句。 康克清则负责做饭,从头学起家常菜,夫妻俩就这样过了几十年,一日三餐按部就班,吃不多,也不讲究,只求清淡实在。 这种生活让许多人感到震惊,有人来中南海拜访,看到他们家的饭桌不过几盘素菜,还以为自己走错了地方,朱德却笑着请人落座,说日子要简朴。 他从不接受送来的高级食材,也拒绝亲属利用他的名头捞好处,有人提议改善他的生活,他坚决拒绝,说那不是长久之计。 老百姓都过不上好日子,他凭什么先享受,他从来只讲“公平”,哪怕是牺牲自己的舒适,到了晚年,朱德年近九十,身体状况急剧下降。 他患有多种慢性疾病,尤其是心脏和消化系统问题,医生下了严格的饮食限制,不能吃油腻,不能吃重口,不能多吃,每天的饮食精细控制,甚至不允许摄入盐分过多。 他的食谱简单至极,一碗米汤一碟蒸蛋是常态,医生交代多次,连鸡蛋也不能天天吃,他不抱怨,只是习惯性地点头,每天安静地按规定饮食。 这个时候,他已经很多天没吃一口自己真正喜欢的东西,他没提要求,也没有对家人说过什么,直到那天突然对康克清说出那句:“我这辈子没吃饱过。”这句话让康克清彻底震惊。 她知道丈夫清苦,却没想到这个愿望埋藏了一辈子,她当即放下工作,亲自跑去找厨师学习做菜,她专挑朱德年轻时最喜欢的回锅肉开始学起。 反复试做,每天记录食材比例、火候掌控,从最开始的焦黑不成形,到最后的油亮入味,她练了十几次。 她想在丈夫离世前,让他再尝一次熟悉的味道,但病情进展过快,朱德到了连粥都难以吞咽的阶段,他的体力每况愈下,最后一周甚至不能完整坐起来。 他们计划在周末端上那盘回锅肉,却没等到那一天,那天早上,朱德陷入深度昏迷,几小时后宣告离世。 朱德的一生没为自己留下多少痕迹,他没有留下厚重的遗产,也没有享受高官特权,他留下的是战火中的坚持,是和平时期的自律,是几十年如一日的为民初心。 他确实没吃饱过,但他让更多人吃上了饱饭,而那句遗憾也不是遗憾,而是一份清醒,是一位老兵对一生的总结,不是在悔恨,而是在提醒这个世界,吃饱这件事从不是理所当然。