清军旗帜插上和田城头,左宗棠长舒一口气。可当他清点城内人口时,一个离奇现象让这位战功赫赫的老将军也陷入沉思——和田,居然藏着五千多印度人?更怪的是,还有英吉利、葡萄牙、阿拉伯各国侨民夹杂其中。这不是普通人口流动,更不是单纯的“流民问题”。边陲之地,突然藏着这么一堆外国人,左宗棠意识到,事情比战争复杂得多。

1876年,西北边陲动荡不安。新疆数座城池已落入外敌之手,北疆大部沦陷,南疆则控制在浩罕来将阿古柏的铁腕之下。清廷犹豫不决,是战?是守?大臣议论纷纷,争执不休。

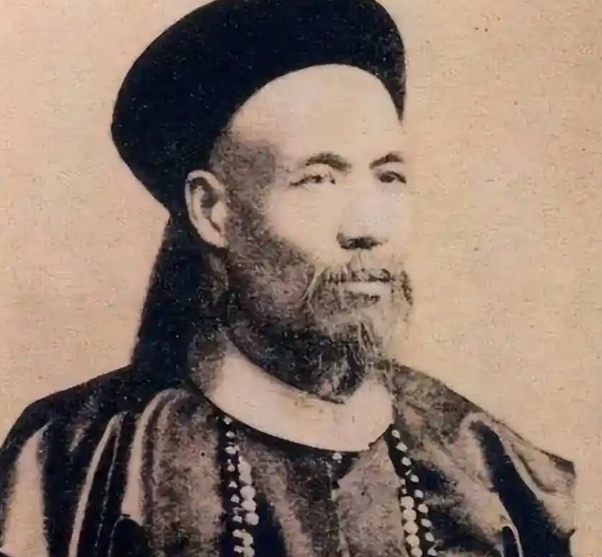

就在朝局摇摆间,左宗棠主动请缨。他不是“疆土不可弃”的空谈者,而是实打实领兵的猛人。从兰州出发,屯粮、练兵、筹饷,一步步把战争机器开向西域。他知道,这一仗不仅是疆土之争,更是面子之争,丢的是尊严,毁的是威望。

北路先动,夺回吐鲁番、迪化、玛纳斯;南线随后展开。一路艰难推进,补给线被延长千里,天气、地形、疫病、匪患,几乎每前进一步都靠命撑。

到了1878年初,战线终于推至新疆最南端的要塞——和田。

这是一座历史悠久的古城,也是阿古柏残部最后的立足点。守军虽残,仍负隅顽抗。左宗棠坐镇督战,数次围攻之后,于一月初彻底攻克和田,至此,新疆收复战宣告完成。

但就在他准备收兵部署、打算班师回报时,一件事打破了原有节奏。

城破之后,常规程序是清点人口、接收城防、统计军械。

左宗棠让地方衙门汇报人口名册时,眉头皱得死紧。数据对不上。

和田城不大,按常规应有居民万人左右。但报告显示,人口总数多了五千多,身份标注为“天竺籍人等”。

“天竺”?印度?

他让人复核,一查吓一跳——不仅有印度人,还有十几个来自“英吉利”“葡萄牙”“阿拉伯”“乳目”等地的外国人。分布广泛,有的做工匠,有的开铺子,还有的竟有军装、枪械,甚至识别出前英属殖民地退役军官。

左宗棠马上警觉。这不是普通外侨迁徙,这背后,很可能是阿古柏与英俄两国暗通的实证。

过去数年,阿古柏仗着浩罕名号称霸南疆,但谁都知道,他的底气来自于背后的列强支持。这些印度人,很可能就是英属印度的边军雇佣兵;而其他侨属,则可能是各国军事顾问、技术人员或间谍。

换句话说,这五千多人,是一枚深藏和田城的“外交地雷”。

处理不慎,可能惹来英俄干涉,局势再度失控。

左宗棠不是初出茅庐的书生,也不是只懂打仗的猛将。他明白,这时候动粗不是办法,必须稳中求进。

他秘密下令:三日之内,彻查全部外籍人口。年龄、口音、职业、入境时间,逐一登记。

调查发现,这些外籍人可分三类:

第一类,是阿古柏手下的雇佣兵,主要来自英属印度西北边界,曾参与军事行动;

第二类,是受雇技工和商人,负责管理物资、训练部队、修筑工事,部分为葡萄牙人、阿拉伯人、乳目国(波斯湾一带)人;

第三类,是散户侨民,多为随军经商之人,政治背景不深,战乱避居和田。

左宗棠先处理第一类,果断逮捕、隔离,严防潜逃或被其他势力回收。

第二类,按职能继续甄别,部分释放观察,部分收编入新军工体系,严控武装接触。

第三类则交由地方按“滞留外侨”管理,允许自由贸易,但不得串联聚集。

同时,他秘密致函总理衙门,要求联络英俄葡等驻华使团,通报情况,厘清边界责任,避免口舌争端。

一场没有硝烟的博弈,在和田悄然展开。

左宗棠最终没有让这件事扩散。他以老辣手段将这场潜在危机压下去,稳住了南疆,也稳住了外交。

战后,他总结经验,上书朝廷,提出设立新疆行省的具体规划:设官设县,建屯垦体系,组建正规行政架构,使新疆不再是军事要塞,而是国家一部分。

1884年,新疆设省,成为清政府正式辖地。这意味着,不仅军事收复成功,更重要的是治理与归属全面确立。

而当初那五千印度人、十几个“洋人”的出现,也成了这个过程中的警示——新疆不是孤岛,列强早已布局。左宗棠及时踩住这根“火线”,防止了更大的爆炸。

这件事没载入太多史书,但却是左宗棠政治判断与边防洞察力的真实写照。

他看见的,不只是和田城墙上的断砖残瓦,而是整个帝国边疆的裂痕与压力。