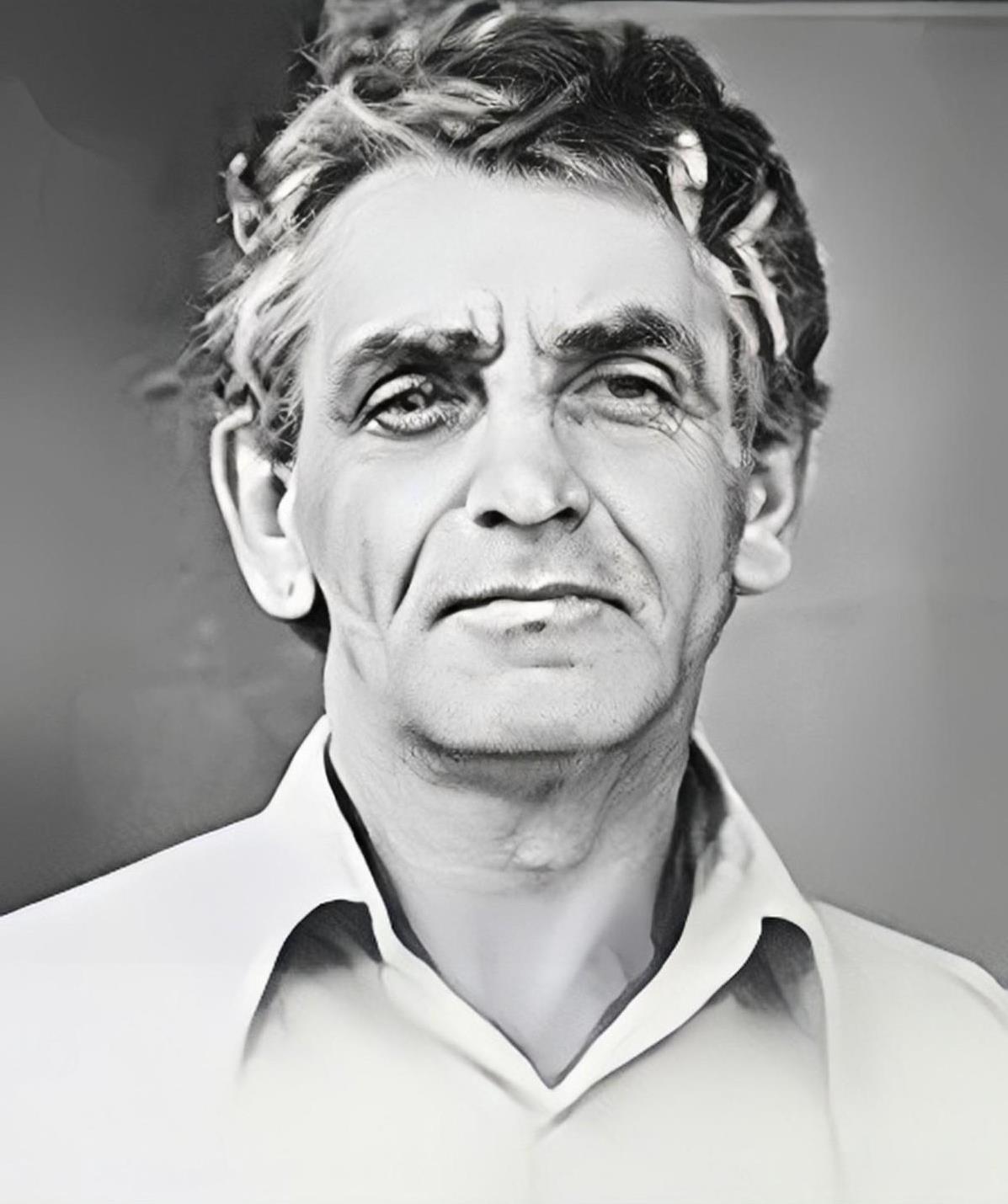

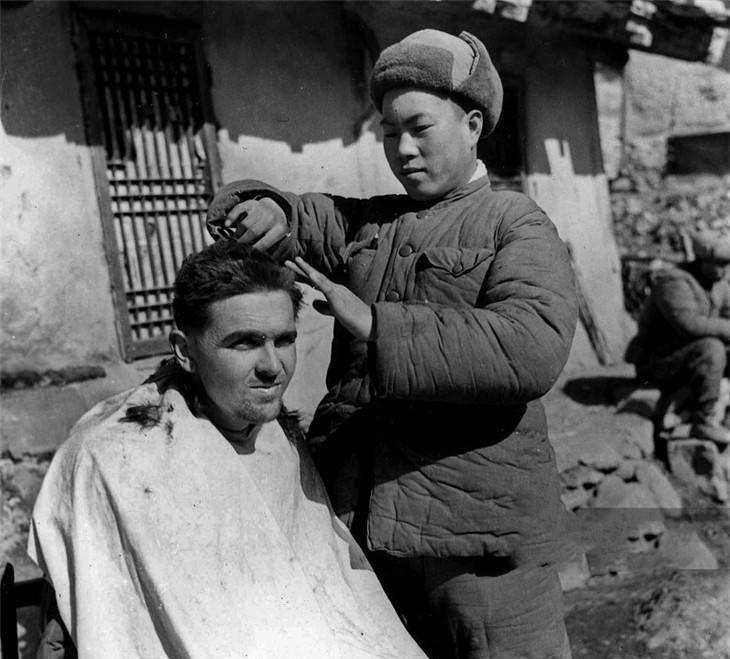

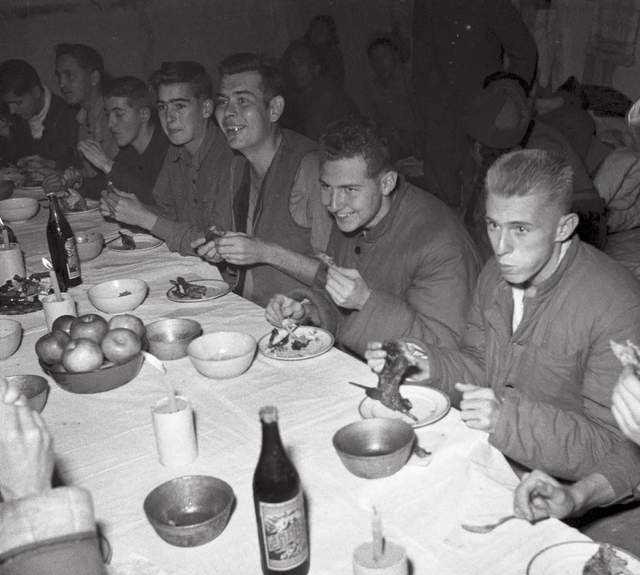

1966年造纸厂一工人被诬陷成特务,周总理:谁也不许动他一根毫毛 【1966年8月20日,济南造纸厂门口】“快把温纳瑞斯交出来!”几个从北京赶来的红卫兵把锈迹斑斑的铁门拍得嗡嗡作响,守门的大刘愣是稳住情绪,只回了一句:“他不在厂里,你们找错地方了。”一句谎言,让车间里的外国老工人赢得了几分钟的缓冲时间。 那位头发花白的老温,此刻正被同事们悄悄送进仓库深处。门刚锁好,电话线那端就传来周恩来总理的批示——“国际和平战士,谁也不许动他一根毫毛。”简短十六字,像一道闪电,把原本紧绷的空气劈开了缝隙,也把时钟拨回二十多年前的大洋彼岸。 1922年,宾夕法尼亚州小镇冷,经济更冷。祖父带着希腊口音,告诉刚满十八岁的詹姆斯·乔治·温纳瑞斯:家里真供不起你了。没饭吃就参军吧,美军征兵处那张报名表成了他的“饭票”。太平洋丛林里蚊子大得像麻雀,年轻人却满脑子“拯救世界”的热血,直到1945年,他带着满手老茧退伍回乡。 和平没给他饭碗。修车、搬运、掏煤,能干的活都干遍了,银行存折却总是零。28岁那年,再次套上军装,这回赶上朝鲜战争。航母甲板上的广播吼着“民主自由”,可他自己都不知道到底在为谁打仗。更糟的是,士气一天天泄气,连同僚都有人自残求退,那一脚踢醒“装伤兵”的军医,让他第一次怀疑所谓荣誉。 1950年11月长津湖夜,风刮得像刀。美军南逃队伍被志愿军截断,他稀里糊涂做了俘虏。事先听惯了“共军必杀俘虏”的宣传,他以为这辈子到头了。没想到,第一顿饭就吃到了白米和猪肉,而且是志愿军掏钱从朝鲜村民手里买的。老温盯着那把朝币,心里嘀咕:打仗还讲付账?世界观瞬间裂开一道口子。 战俘营设在碧潼,条件艰,却不缺书报和篮球。每日定量875克口粮,连我军团职干部都羡慕。更让他吃惊的是,管理员用英语宣布:“战争责任在华盛顿政客,你们只是穷兵黩武的牺牲品。”这句话像钉子,锤进脑海。后来有人统计,志愿军给战俘写信提供的钢笔就发了两千多支,那支黑色大钢笔,他至死还念着。 同营的霍兰德因为不识字哭成泪人,志愿军干脆把他带到驻地“上学”三个月,学会写信才放回。这个细节对老温冲击太大,他在美国做巡回演讲时常提起这茬,“台下听众经常听得眼圈发红”,他自己也会哽咽。人心就是这么软,一点善意就能砸开坚硬壳子。 1953年停战,“自愿遣返”成了交锋新战场。美方牧师、军官轮番给战俘开条件,甚至开出年薪七十万美元加“漂亮太太”的诱惑。老温淡淡回绝:“我想去中国,看看那个让我活下来的地方。”最终,21名英美战俘举手选择中国。杜鲁门估计没料到,这招本想瓦解对手,却反倒打了自己脸。 1954年2月,北京欢迎大会灯火通明,21人被授予“国际和平战士”。中国红十字会给出四条路:下乡、上大学、进厂、先休息。有趣的是,大多数人选了城市生活,老温偏不,他觉得机械轰鸣声才像家。于是,济南造纸厂多了一位身高一米八的“洋工人”。 刚进厂,同事们不会念他大名,干脆叫“老温”。他不计较,反倒哈哈大笑学山东话,“俺就是老温,吃煎饼卷大葱可带劲哩!”口音别扭,却拉近了距离。1963年,厂里把他保送到人民大学进修,他挑灯夜读,“马克思原著是个硬骨头,可啃完比啤酒还爽。”四年后拿到结业证书,他只提出一个要求:回原岗位。 时间跳回1966。红卫兵来找“美国特务”,工友们连夜把他藏在纸浆仓库。紧急电话直通中南海,周总理那句话像一把大伞,把即将到来的风雨挡在外头。不得不说,这份保护不只是给个人,更是给国家信誉。要是连“国际和平战士”都保不住,中国在国际社会就没法立足了。 十年风浪过去,他依旧守着机器。“造纸流程我闭眼都能念一遍,你要问我专业,我就是个老工匠。”有人好奇他为何不回美国,他摊手:“那儿认钱,这儿认人情。我老了,想要的是人情味。”1976年,他第一次回乡探亲,足足跑了四十多个州,做了上百场演讲,美国媒体称之为“Winneress fever”。可FBI却盯紧了他,窃听、跟踪一样不少。老温笑着对记者说:“管他们,我只讲我看到的中国。” 1983年再回家时,母亲已96岁。老太太拉着他的手:“中国人对你好,你要对得起他们。”简简单单一句话,他牢记心间。2000年第三次探亲,他只待半年便返济南。有人调侃他傻,他摇头:“落叶归根,我的根在黄河两岸。” 2001年12月18日清晨,老温在病房静静合上眼睛。没哀乐,没有繁文缛节,同事们把一束造纸厂自己折的白色纸花放在床头。按照他的嘱托,骨灰撒向黄河。有人说这河水浑,有人说这选择怪,可知道那段故事的人都明白——那条母亲河,早已成了他生命里最温暖的山川。