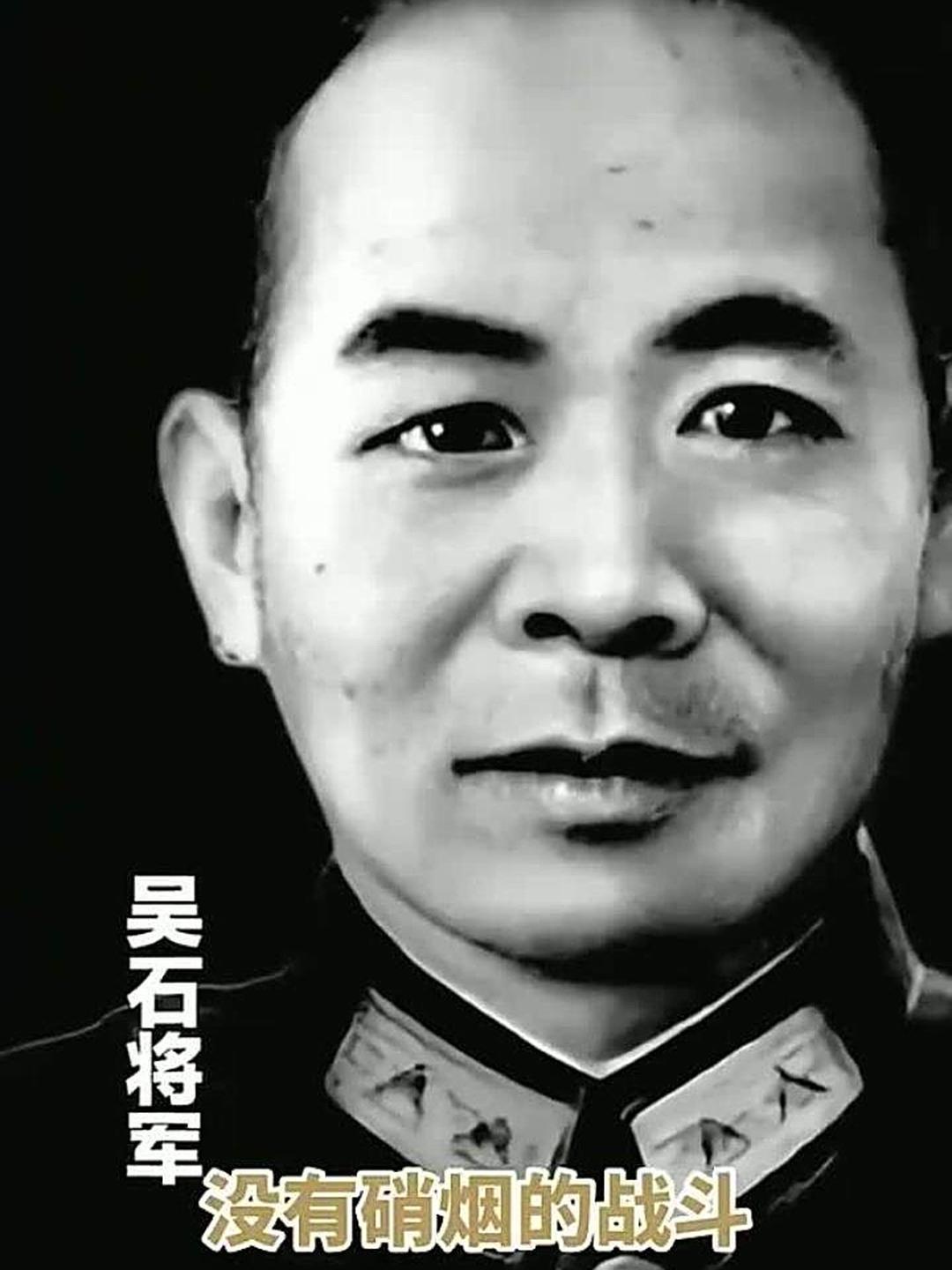

1962年胡宗南去世,死前高举左手,大叫数声,其子:他常恨没早死 “医生,他又举起左手喊了几句,声音撕心裂肺。”1962年2月14日凌晨,台北马偕医院的值班护士忍不住低声提醒。主治医师推门进去,只见瘦削的胡宗南满头冷汗,抬起左臂,似乎要抓住什么,嘴里发出含混不清的吼叫。几个小时后,这位曾将半个西北握在手中的“胡半天”停止了呼吸,终年六十六岁。 噩耗传出,很少有人真正惊讶。自1959年从澎湖守备区调回台北后,胡宗南的日子像机关枪打出的一串空包弹,声响不小却毫无实质。每天清晨,他会披件旧军大衣到阳台呼吸海风,随后同妻子叶霞翟散步、看桥牌赛,日复一日,胸中那股“将军无用武之地”的闷火却越烧越旺。朋友来访,他常端着茶杯自嘲:“若当年在西昌痛快死了,也免得受这份闲气。” 这种念头并非一时兴起。1950年2月,他被飞机硬拖离西昌时,就在海南三亚的海滩上对警卫张政达说过:“你看这片海,跳下去干净利落,比苟活强多了。”张政达劝他别冲动,他竟苦笑:“那时机枪打不死我,如今一个念头就能要命,真讽刺。”他的儿子胡为善后来回忆,父亲卧病期间反复提到一句话——“恨没早死”,每说一次,语气都更沉。 为什么一个黄埔一期、北伐名将,会被绝望裹挟到如此境地?三条线索清晰可见:权力、战局与性格。 先说权力。1949年大陆大势已去,蒋介石对几个老部下心存戒心,尤其是手握重兵却节节败退的胡宗南。西北败局后,蒋借口“调整建制”撤销西南军政委员会,只给胡一个“总统府战略顾问”的虚衔。要人却不要兵,这份冷淡比任何责骂都尖锐。胡宗南嗅到了“秋后算账”的味道,他对友人郭寄峤直言:“我进了笼子,再也无翅膀。” 再说战局。1947年春,胡宗南奉命率二十万大军挺进陕甘,企图一举拔掉延安。他自信满满,甚至放话“半月喝黄河水”,结果彭德怀一个“蘑菇战术”拖成拉锯,青化砭、羊马河、蟠龙接连失利,精锐被吃掉五个旅。士气溃散后,他既要防陈赓横插豫陕,也要提防西北野战军突袭后方,最终在兰州以西挣扎数月,不敢再提“喝黄河水”。这份挫败感,像钉子一样钉进他余生。 更关键的是性格。同为黄埔一期,陈赓潇洒、蒋先云激昂,而胡宗南骨子里透出谨小慎微。年轻时他因身材瘦小差点被黄埔体检刷掉,情急之下跑到考官面前大哭大闹,才被破格录取。蒋介石赏识他的执拗,也警惕这种执拗一旦指向自己会闯祸。西安事变前后,蒋对胡极力掩护,却也设下多重制衡;抗战期间更是让胡长期驻守西北,与外线主战场若即若离。胡宗南守土有功,却始终摸不到蒋介石真正的心脏,这种“被利用却不被信任”的失衡,让他愈发用拍马与忠诚来证明自己,恶性循环。 把时间拨回1924年,我们才能看清这枚悲剧种子的来处。那年春,胡宗南千里迢迢跑到广州报考黄埔。背景审查通过,体检却因为身高170公分以下被拒,他一度蹲在操场角落嚎啕。待情绪发泄完,他冲进考务室,语速极快地质问:“国家如此危亡,却嫌我个子矮?”一旁的廖仲恺被他热血感染,拍板允许再检。就这样,胡宗南捡回军人生涯的入场券。这个片段说明,他一直倚仗的不仅是能力,还有赌上一切的冲劲。可惜,赌局后期他筹码越来越少,直至一无所有。 东征、北伐、南昌、长驱汉口,他凭勇猛拿下“蒋家第一枪”。1937年卢沟桥事变后,胡宗南先守临潼,后调徐州会战,勉力稳住豫西。那时外界给他的评价颇高,甚至有人把他与薛岳并列。然而,真正让他名满天下的,是坐镇西安封锁陕甘宁。蒋介石公开宣示:“胡军在西北一天,我就放心一天。”这句表忠的同时,也把胡宗南牢牢定在西北。任谁都看得出来,他被钉死在这块战略缓冲带上,再难东山再起。 抗战胜利后,内战硝烟重起。西北战场资源贫瘠,胡宗南的军费、补给与情报频频被截留,他不断向南京要粮要枪,却得不到及时回馈。军心涣散,连带指挥体系也生锈,一旦遇到机动灵活的西北野战军,漏洞百出。1949年春,随着兰州、宁夏相继失守,他再不敢恋战,仓促向西南撤退。西昌最后几天,他扬言“与城共存亡”,却在飞机降落后被警卫连拖上机舱。仓皇离去的背影,写尽落魄。 跳转回1962年。弥留之际,他口中吼的究竟是什么,至今众说纷纭。有人听出“报国无门”,有人断言是呼唤旧部姓名。最贴近真相的,或许是胡为善的私语:“父亲走得痛苦,却也解脱。他总说,如果1947年打赢了,蒋公还会记得我;如果1950年死在西昌,也算给士兵个交代。”言罢,胡为善抬头望向病房天花板,长叹一声。 无论外界如何评价,黄埔一期的这一号人物,最终在台北的冬夜里落幕。左手高举的瞬间,他像想抓住漂浮在半空的往昔荣光,可风早已停了。