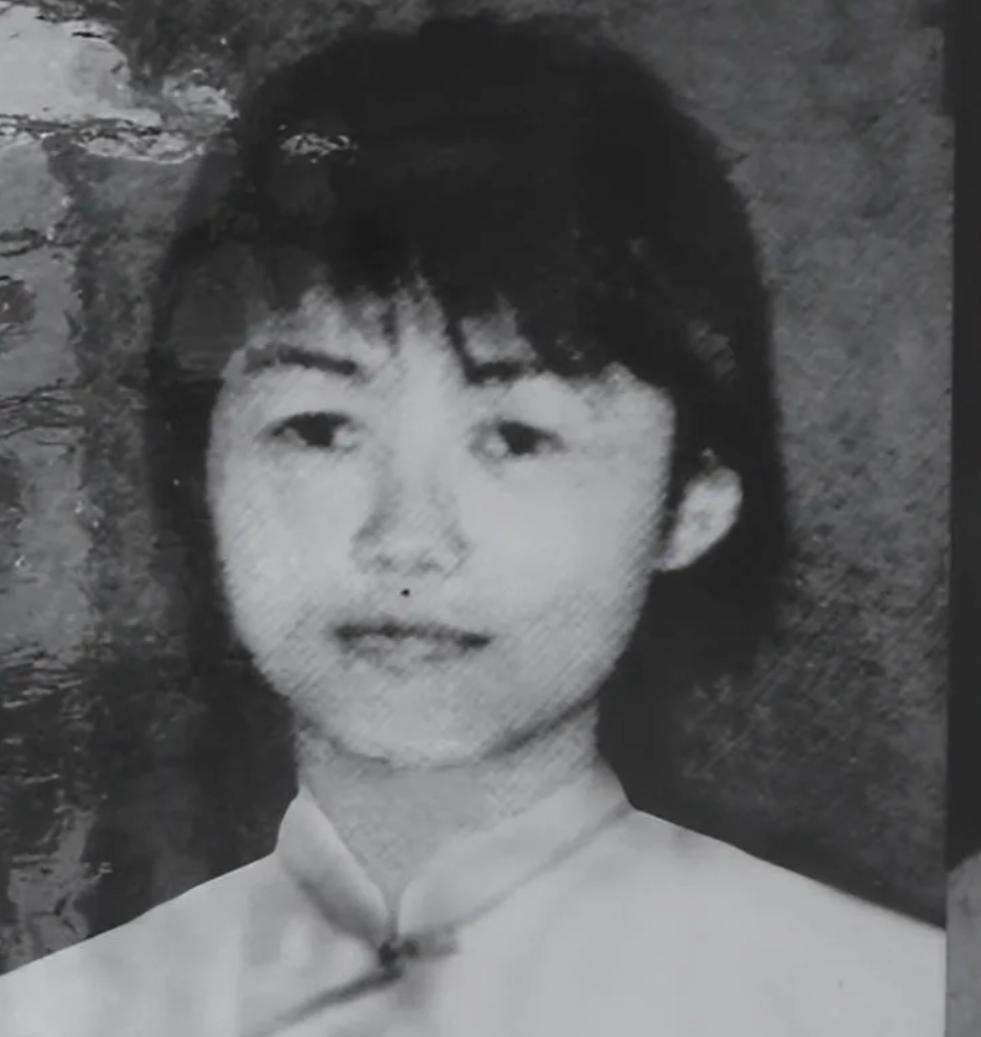

1943年地下党员叶致英被人逼婚,但她不认识男方,便不同意结婚,就向上级申请调往别处任职,上级指示:“为了大局,必须结婚!” 抗日战争进入最艰难的相持阶段,化州市笪桥镇柑村这个看似平静的小村庄,实际上暗流涌动着地下抗日力量。 17岁的叶致英面临着人生中最艰难的选择,作为地主家的女儿,她从两岁起就被父母许配给邻村陈家的儿子。这门亲事在当时的粤西农村司空见惯,两个家族为了巩固财产和地位而联姻。 然而叶致英的身份远比表面复杂,她已经秘密加入了中共地下组织,在柑村小学以教师身份作掩护,负责组织当地妇女学习文化知识,这些识字班表面上教授简单的读写,实际上在传播进步思想。 当时的粤西地区,日军占领了主要城镇,国民党政府控制力薄弱,给了共产党地下组织发展空间。但同时,任何被发现的共产党员都面临严重后果,轻则入狱,重则被就地处决。 面对即将到来的婚礼,叶致英权衡再三,如果她选择逃婚,不仅会暴露自己的特殊身份,还可能连累整个地下联络网。柑村小学的其他教师同志,以及正在接受启蒙教育的妇女们,都可能因此陷入危险。 经过组织讨论,大家认为这场婚姻或许能成为更好的掩护,地主家的儿媳妇身份,反而不容易引起怀疑。于是叶致英决定按计划完成这场政治联姻。 婚礼当天按照当地习俗,新娘要穿着厚重的红色嫁衣,头戴凤冠,叶致英在嫁衣内层缝制了小暗袋,藏匿了一些重要的联络材料和进步书籍,这些物品如果被发现,确实会给她带来生命危险。 新婚之夜,醉酒的新郎试图亲近时,叶致英选择了最直接的方式来保护自己,她告诉丈夫自己的真实政治立场,表明自己绝不会成为传统意义上的妻子,这种做法在当时极其大胆,但也确实起到了震慑作用。 陈家人得知儿媳的身份后陷入恐慌,在那个年代窝藏共产党员是重罪,会连累整个家族,经过连夜商议,他们决定对这桩婚姻采取敬而远之的态度,既不敢举报,也不敢过分干涉。 三天后叶致英以回娘家为名离开了陈家,实际上重新投入到地下工作中,她把陪嫁的金银首饰变卖,这笔资金为当地的抗日武装提供了急需的物资支持。当时一支步枪的价格约为十块银元,几件首饰的价值足以购买数支武器。 1945年初随着抗日战争形势的变化,叶致英正式加入了化南人民抗日武装起义部队,这支队伍主要在粤西山区活动,采用游击战术打击日伪军。女性成员在队伍中主要负责情报传递、伤员护理和后勤保障工作。 内战爆发后,国民党开始大规模清剿共产党武装力量,叶致英在执行一次紧急情报传递任务时不幸被捕。当时她正试图将一份重要军事情报送达上级,被国民党军队发现后立即吞咽了文件。 在福建上杭的临时关押点,20岁的叶致英经受了严酷的审讯,国民党方面希望通过她获得更多关于共产党武装的情报,但她始终没有透露任何有价值的信息。 同年10月叶致英在上杭村附近被执行死刑,她在生命最后时刻依然保持着坚定的信念,没有向敌人屈服。 叶致英的人生选择反映了那个特殊时代的复杂性,在传统社会秩序与革命理想的冲突中,她选择了后者。虽然这个选择最终导致了个人的悲剧结局,但在当时的历史背景下,这样的牺牲推动了社会的进步。 叶致英利用包办婚姻作为掩护继续革命工作的做法,体现了早期共产党员的机智和坚韧,她没有选择简单的逃避,而是在复杂的社会关系中寻找继续斗争的可能性。 这个故事也展现了抗日战争时期,特别是在农村地区,女性共产党员所面临的特殊困境。她们不仅要对抗外来侵略者,还要在传统的社会结构中为自己争取空间和尊严。 在那个年代,许多女性共产党员都在类似的环境中坚持着自己的信念,她们用不同的方式,在各自的处境中为民族解放和社会进步贡献着力量。 和平生活的来之不易,每一代人都有自己需要面对的挑战,而那些在关键时刻做出正确选择的人,值得我们永远铭记。 信源: 《人民日报》历史报道 《化州革命斗争史》