“要是中国愿意,菲律宾可以成中国一个省!”菲律宾前总统6年前喊着要当“中国省长”,分给中国三分之一石油,要富大家一起富,事后被自家民众骂得狗血淋头,那他当时为何要这样说?

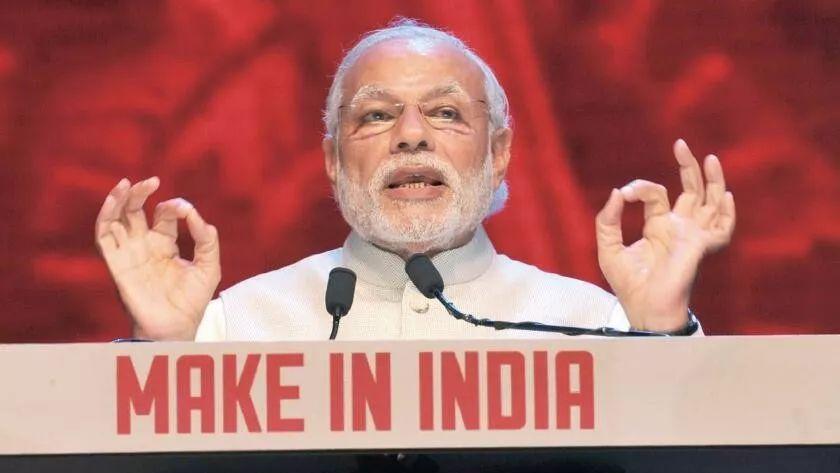

2018年2月19日,杜特尔特在菲华工商总会发表演讲,抛出惊人言论,称菲律宾愿成为中国的一个省,并承诺分三分之一石油收益给中国。 这番话立刻引发轩然大波,菲律宾国内舆论哗然,反对派和民众纷纷指责他损害国家尊严。这不是他第一次语出惊人,但这次的“中国省”说法为何如此大胆?答案藏在他上台后的外交转向和国内政治需求中。 杜特尔特2016年当选总统时,菲律宾刚经历过2012年黄岩岛对峙和2016年南海仲裁案,中菲关系跌至冰点。前任阿基诺三世奉行亲美路线,试图通过国际仲裁对抗中国,却让菲律宾在经济和外交上陷入被动。 杜特尔特上台后,果断调整策略,主动向中国示好。他深知菲律宾经济高度依赖外来投资,尤其在基础设施和能源开发领域,自身技术能力有限。 南海的石油和天然气资源对菲律宾来说是块大蛋糕,但深海钻井技术全靠外国支持。中国在这一领域有技术和资金优势,杜特尔特看到了合作的机会。 2016年10月,他访华期间与中国达成协议,同意搁置南海争议,换取联合勘探资源的机会。这次“中国省”言论,正是他对中菲合作的一次夸张表达,旨在强调双方的互利前景。 除了经济考量,杜特尔特的外交策略还受到地缘政治的驱动。菲律宾长期以来是美国在东南亚的盟友,但杜特尔特对美菲关系并不满意。 他多次公开批评美国在《访问部队协议》中的主导地位,认为这是对菲律宾主权的干涉。2016年,他甚至宣布美菲联合军演为“最后一次”,试图减少对美国的依赖。 2018年正值中美在南海博弈加剧,杜特尔特借“中国省”言论向美国施压,表明菲律宾并非只能靠拢一方。他还提到中国在南海的军事存在是“防御美国”,而非针对邻国,试图在中美之间寻找平衡点,为菲律宾争取更多主动权。

杜特尔特的个人风格也在这次讲话中体现得淋漓尽致。他以直白、甚至带点自嘲的语言著称,喜欢用夸张的表达吸引关注。 在菲华工商总会这样的场合,面对众多华裔商界精英,他刻意用“中国省”这样的说法来迎合听众。这些商人掌控着菲律宾的经济命脉,与中国有密切的商业联系。 杜特尔特希望通过这种大胆表态,巩固他们的支持,同时向国内传递信号:他愿意为了经济发展不惜放下身段。 这番话虽被总统府解释为“玩笑”,但背后反映了他对国内政治和经济现实的精准把握。然而,这句话的后果远超预期。 菲律宾民众对国家主权问题极为敏感,杜特尔特的言论被解读为“卖国”,引发强烈反弹。反对派议员迅速在国会提出质询,指责他出卖国家利益。社交媒体上,网民嘲讽他是“中国省长”,街头抗议者高举标牌,表达愤怒。 杜特尔特的亲华政策虽然带来了一些经济红利,比如中国承诺的基建投资,但也让84%的菲律宾人对中国的南海行动持怀疑态度。他的讲话不仅未能平息国内的不满,反而加剧了民众对亲华政策的质疑。

这番言论还得放在当时的国际背景下看。2018年,中美贸易摩擦升级,南海成为双方角力的焦点。杜特尔特试图在夹缝中为菲律宾谋取最大利益。 他的“中国省”说法,既是对中国的一种示好,也是对美国的一种挑衅。他希望通过这种高调表态,吸引中国在基建和能源领域的投资,同时提醒美国不要把菲律宾当作“理所当然”的盟友。 然而,这种策略风险极高。菲律宾国内的亲美派和民族主义者对他的亲华立场强烈不满,而中国也并未完全兑现承诺的240亿美元投资,75个基建项目中仅少数获得融资。 这让杜特尔特的外交冒险显得有些“雷声大,雨点小”。从更广的视角看,杜特尔特的言论反映了菲律宾在中美博弈中的两难处境。 作为一个小国,菲律宾既需要美国的军事保护,又渴望中国的经济支持。杜特尔特试图通过大胆的言辞和灵活的外交,在大国之间找到平衡点。 但他的“中国省”说法,显然低估了国内民众的民族情绪,也高估了亲华政策能带来的实际收益。这次讲话成为他总统生涯中一个争议不断的注脚,凸显了他在外交上的实用主义和冒险精神。