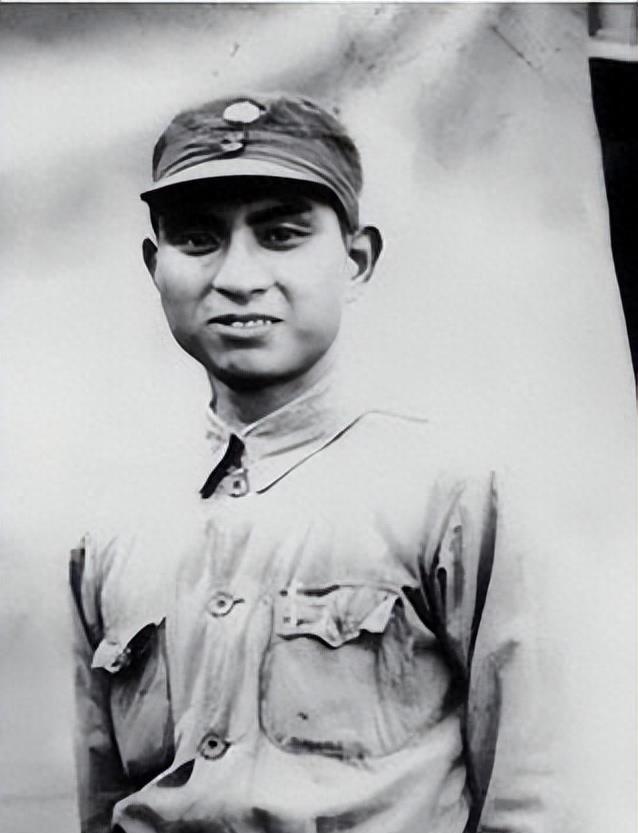

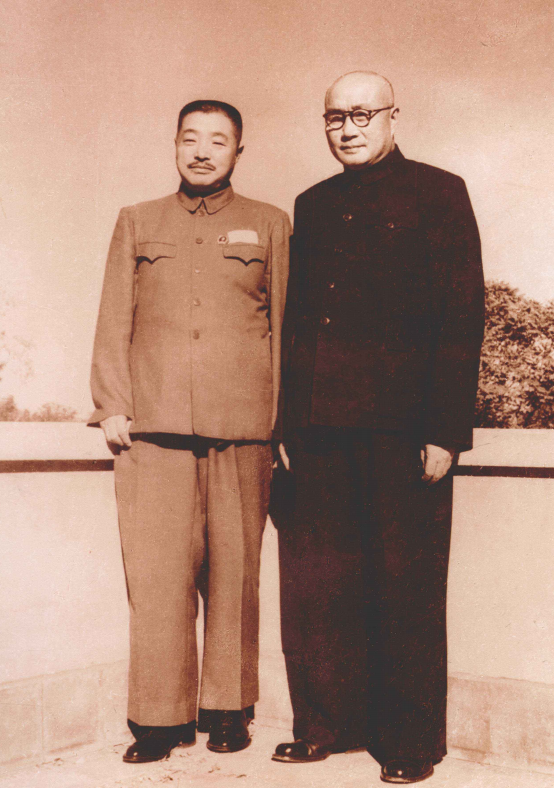

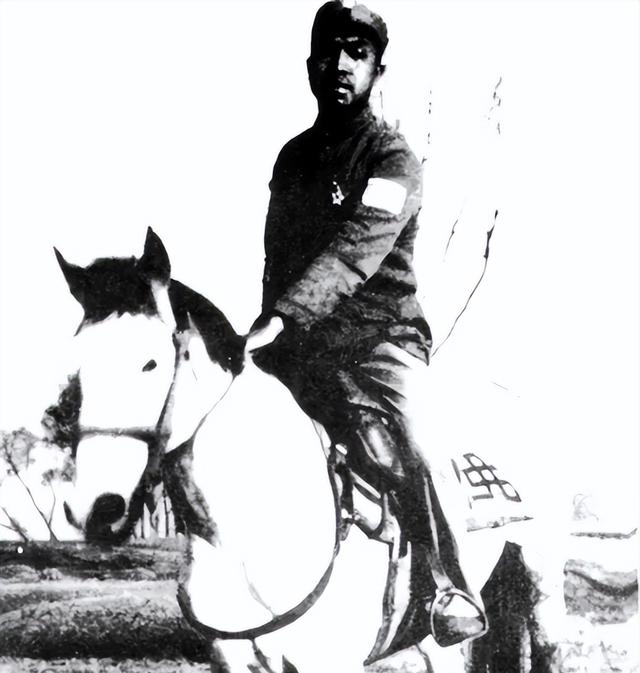

1972年,沈阳军区调来了一名副司令员,因为带个“副”字,军区个别干部根本不重视,甚至都不打算准备欢迎仪式,而开国上将陈锡联听说后,愤怒地质问道:“真是胡闹,你们知道他是谁吗!”这到底是怎么回事? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1972年,沈阳军区内部悄然流传着一桩人事变动的消息,中央将调来一位新任副司令员,照理说,这类高级将领的调整本应引起重视,可一些基层干部听说只是“副职”,便轻描淡写地看待此事,直到此事传入陈锡联耳中,才彻底扭转了局面。 作为沈阳军区司令员,陈锡联不仅是久经沙场的老将,更是极重军纪与制度的人,在他的从军经历中,功勋卓著,深知战将的重要性,而这次新调任的副司令员,正是资历极深、曾担任北京军区司令员的杨勇上将。 杨勇从土地革命时期起便征战不休,历经长征、抗战、解放战争以及朝鲜战场,战功赫赫,1955年被授予上将军衔。 更关键的是,杨勇的这次调任并非普通的职务安排,而是中央在特殊时期下的一步战略部署,自1969年珍宝岛事件后,中苏边境局势持续紧张,苏联在我国东北方向陈兵百万,对我国安全构成极大压力。 沈阳军区,地处对抗最前沿,承担着保卫东北工业重地和边防线安全的重任,陈锡联自1959年起便主政此地,多年来苦心筹划构筑防线,而此时的中央,正需再派一位深谙实战、熟悉边情的将领协助他共同稳固东北防线。 杨勇本人并未因职衔的变化而有丝毫迟疑,始终认为职务本身不分高低,只要国家需要,哪里都可以是战场。 可是沈阳军区部分干部的冷淡反应,与中央的战略用意形成了鲜明对比,这种认知偏差若不及时纠正,恐影响军区士气和上下协作。 陈锡联在获悉此事后,毫不犹豫地亲自介入安排,指示各部门立即按照最高标准筹备欢迎仪式,仪式当天,军区各大单位的干部集体到场,场面严整肃穆,不仅让杨勇感受到应有的尊重,也令军区内部对其地位重新评估。 杨勇抵达沈阳后,便迅速投入紧张工作,他虽患有旧疾,但精神状态极佳,时常亲自走访边防要点,听取一线官兵的意见,深入了解防区形势。 他依据自己在北京军区和朝鲜战场积累的经验,对情报收集与部队训练进行了系统整顿,建立更为高效的情报汇总与分析机制,并因地制宜地提出多项边防应急方案。 在工作中,陈锡联与杨勇配合默契,彼此之间无官阶之分,唯实战为重,陈锡联充分信任杨勇的判断,在作战部署方面给予他极大支持,自己则主要负责后勤统筹,两人各司其职,相互补台。 杨勇的调任不仅在军区内部产生了强烈反响,也在国内外引发广泛关注,多家外国媒体在报道中分析认为,中国在东北方向的将领布局,显示出对边境局势的高度警惕与应对意志。 这种对外释放强烈信号的效果,正是中央所期待的战略震慑手段之一,借由对杨勇任职的高调处理,表明我国已做好全面准备,足以遏制潜在的外部冒险行为。 杨勇在沈阳军区仅工作不足一年,便因中央新的部署调往新疆军区,继续担负边疆建设与维稳重任,陈锡联对他的离任感到惋惜,私下多次表示这段时间的合作堪称典范。 杨勇虽然离开了东北,但其在短期内推进的训练改革与边防机制调整,为军区后续发展打下坚实基础。 两位老将以行动诠释了责任与担当,也为国家边防的稳定贡献了不可磨灭的力量,时代滚滚向前,这段经历如同一道警钟,提醒后来者,在真正关乎国家命运的抉择中,职衔之别从非判断价值的唯一标准,眼界与格局,才是衡量一位将领的真正标尺。