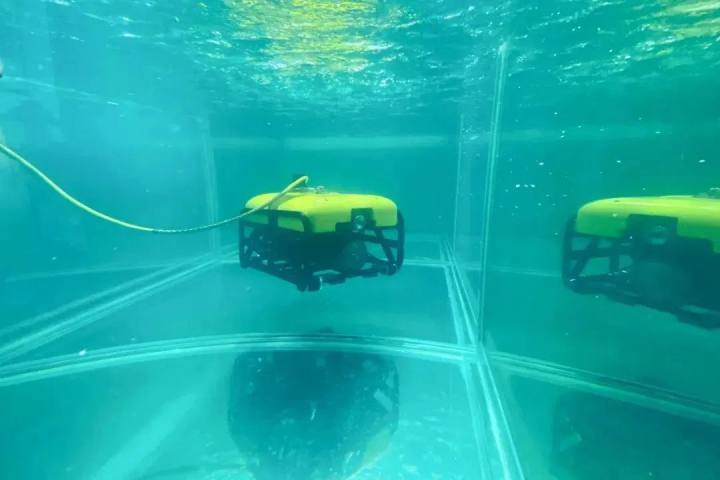

余杭安溪大桥下,一道黄色身影悄然入水。

它自由自在地游动在水中,灵巧穿梭于桥墩之间,搭载的高清摄像头与声呐系统如同锐利的电子眼,即便是在浑浊激流中,也能捕捉桥墩极为细小的桩基裂缝、混凝土剥落、钢筋锈蚀等隐蔽病害,就像一位经验丰富的“桥梁医生”,为桥梁进行一场“全身CT”。

它叫ROV水下机器人,是7月15日余杭区发布的首批城市机会场景“双清单”中的一项。这项由杭州申昊科技股份有限公司研发的水下机器人开展试点应用,是余杭独创的桥梁智能养护场景。

刚刚召开的中央城市工作会议提出,要以建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市为目标,走出一条中国特色城市现代化新路子。

发布城市机会场景,推动新技术、新产品、新模式在城市中的具体应用和实践,打通城市治理与技术创新之间的堵点,让城市从“被动服务”转向“主动出题”。余杭这一探索,正是对中央城市工作会议精神“建设什么样的城市、怎样建设城市”的率先答题。

让城市变成新技术最好的练兵场

余杭此次发布的首批城市机会场景“双清单”,包括20项“需求清单”和20项“能力清单”,与中央城市工作会议最新要求不谋而合,为在地方建设现代化人民城市提供了一个探索。

所谓“双清单”,简单来说就是“一份城市需要解决什么问题的清单”和“一份企业和科研机构能拿出哪些技术成果的清单”。

在“需求清单”中,余杭聚焦人工智能、低空经济、城市治理、民生服务等领域,梳理出一批具体问题。

比如交通安全、公共服务效率等,为企业的新技术、新产品、新方案打造“试验田”“练兵场”和“首秀台”,全力帮助企业培育拓展市场。

而“能力清单”融合前沿科研突破与本土科创力量,集结多家省级实验室、新型科研机构的科技突破和成果产业化,展示了余杭在智慧医疗、低空物流、数字安防等前沿技术成果。

这种机制把过去“技术找市场”的被动路径,变为“问题找技术”的主动牵引,城市出题,企业答题,推动科技成果在真实场景中“先试先用”。

“我们坚持科技创新引领场景创新,为前沿技术提供真实场景去验证与打磨,不断推进科技成果从实验室走向街头巷尾。”余杭区发改局局长华建林说,“城市治理中的大量共性难题,反而成为新技术最好的练兵场。”

前期,余杭区已经通过开放应用场景,让企业与政府在应用场景中“双向奔赴”,形成了一批典型案例。

比如,针对“如何提高医疗服务的优质高效”问题,余杭推动“平扫CT+AI”技术落地,一次扫描即可筛查多种癌症与慢性病,筛查效率提升数倍,真正让城市医疗体系“以预防为先”;

“老龄化社会”有何数字解法?余杭让智慧养老机器人进入社区和养老机构,不仅能陪伴老人、监测健康,还能通过AI分析优化照护方案;

交通事故处理能否更高效?余杭结合“3D空间数字重建+AI语义理解”技术,精准快速还原交通事故现场,自动生成事故现场图片,为事故责任认定和后续处理提供有力证据。

让“未来城市”从愿景变为日常

中国特色城市现代化的新路子,不只是“盖新楼”“搞新城”,更强调城市结构优化、动能转换、品质提升、绿色转型、文脉赓续、治理增效等多元目标协同推进。

余杭的“双清单”,体现出一种“从城市问题出发,以科技手段解决”的发展逻辑,以更生动有为地适应城市发展理念、发展方式、发展动力、工作重心、工作方法的转变。

举个例子,在城市结构优化方面,余杭通过遍布全区的物联设备,对地质灾害、公路边坡、老旧房屋等风险点实时监测,对暴雨、滑坡等灾害提前6小时发出预警,为疏散救援争取宝贵时间。还有机器狗穿梭于商圈与小巷,配合地面巡逻力量,让违停识别、安全巡检效率提升30%以上。

在文脉赓续方面,良渚古城遗址公园内,AR眼镜为游客点亮虚实交织的光影——指尖划过空气,五千年前的玉琮纹路与先民生活场景便立体浮现;AI文旅系统为外籍游客自动生成多语言景点线路,从良渚遗址到径山茶园,让每一段旅程都量身定制。

更重要的是,这些场景不再是演示模型,而是真正融入了市民的日常生活。

“在余杭看见未来中国,以‘余杭方案’回答‘未来之问’。我们将让更多新技术、新产品、新方案在余杭率先应用推广,让更多科技创新企业与政府在城市应用场景中实现‘双向奔赴’,让余杭这座科技之城,成为‘中国特色城市现代化’的真实注脚。”余杭区相关负责人说。