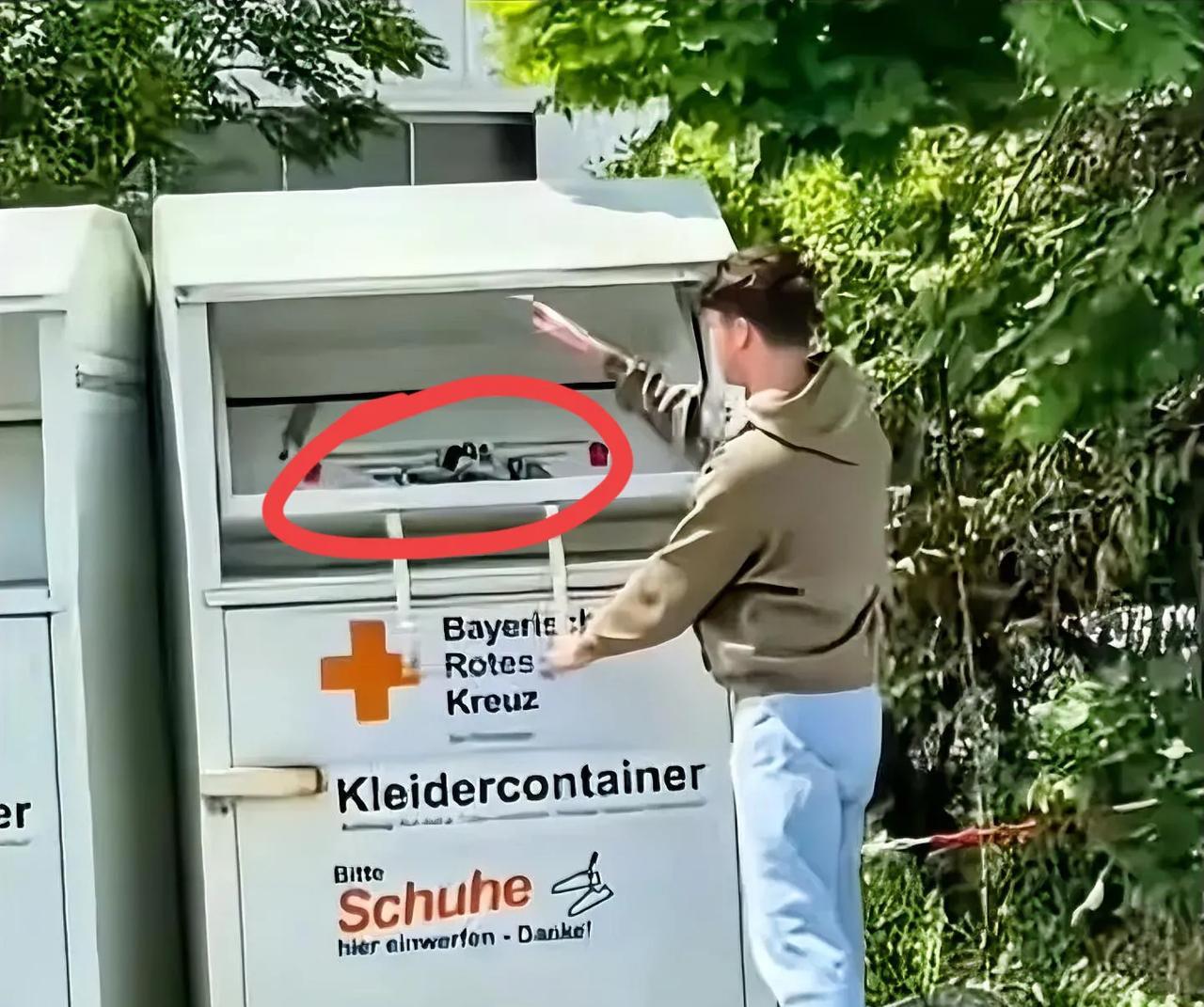

德国一男子把藏有GPS追踪器的鞋子捐给红十字会,想看看它的去向,结果5天后定位显示鞋子跑到波斯尼亚的二手店,最后他还得花10欧元买回自己捐的鞋,这波操作谁听了不皱眉? 一位德国博主的好奇心,无意间揭开了一个全球慈善体系的尴尬秘密。 这位名叫马克的TikTok博主,在整理旧物时,往一双八成新的运动鞋里,塞进了一个指甲盖大小的GPS追踪器。 他怀着帮助难民的初衷,把鞋子投进了当地红十字会的捐赠箱,还认真写下了自己的祝愿。 他本以为,这双鞋会像他想象的那样,去温暖某个需要它的人的脚。 谁知这趟爱心之旅的路线完全超出了预料。 起初GPS信号在慈善机构的仓库周围移动,一切正常。 可几天后,信号竟一路向南,最终停在了千里之外的波斯尼亚。 马克委托当地的朋友按图索骥,果真在一个热闹的二手市场角落里,找到了那双鞋。 鞋上贴着“10欧元”的标签,摊主也坦言,这就是“从慈善机构收来的闲置品”。 最后朋友只好花钱,把马克捐出去的鞋又买了回来。 这段视频在网上一发布,评论区瞬间就“炸了”。 人们第一次如此直观地看到,自己满怀善意捐出的东西,转头就可能被明码标价地摆上货摊。 这份朴素的信任,被一记响亮的耳光打得有点懵。 这桩听着有些荒诞的买卖,却不是什么孤例,它恰恰捅破了慈善行业一层心照不宣的窗户纸。 很多人想不通,捐给慈善机构的东西,怎么就进了二手市场?答案可能有些反直觉。 在许多国家,法规本身就允许、甚至规定慈善机构将部分捐赠物作为二手商品销售,而不是直接分发。 因为相比于精准找到每一个受助者,把成吨的衣物直接打包卖给下游的二手分销商,无论在管理成本还是操作效率上,都简单得多。 进一步看,这背后是一张极其复杂的全球物流和利益网络。 一双鞋从德国仓库出发,要经过分拣、打包、运输、清关等无数环节,才能抵达波斯尼亚。 在这个漫长的链条中,当地市场的需求、物流成本、人工费用等现实问题,都成了那只“看不见的手”,一步步把捐赠物推向了能快速变现的销售渠道,而非需要漫长等待和高昂成本的无偿分发。 捐赠者最初的善意,就这样在层层流转中被稀释、被折算,最后彻底跑偏。 而这双鞋的漂流记,不过是掀开了冰山一角。 近年来,不论国际还是国内,大型慈善机构的公信力都备受拷问。 海地地震时,全球善款涌入,灾民住的却是最简陋的铁皮屋,善款去向成谜;在国内,一些机构也屡屡曝出“天价帐篷”或“豪华餐费”之类的争议。 每当丑闻发生,机构的回应大多是一纸语焉不详的声明,风头一过,便再无下文。 这种不透明,就像慢性毒药,一点点蚕食着公众的信任。 更讽刺的是,马克的实验还意外勾勒出一个消费主义的闭环:人们出于善意,将过剩的物品捐出,这些物品却并未跳出商业循环,而是换个地方,重新成为商品,继续刺激着新的消费。 信任被打破了,想重建就没那么容易了。 说到底,透明是最好的防腐剂。慈善机构需要把账本和物资的流向彻彻底底地摊在阳光下,让每一分钱、每一件衣物的去处都有据可查。 同时一些新的慈善模式也提供了思路,比如有的社区基金开始尝试“商业+公益”,用社会企业的盈利反哺社区项目,解决了自我造血的问题。 作为捐赠人,或许也该多个心眼。在献出爱心之前,花点时间了解一下机构的运作方式,选择那些更直接、更透明的渠道。 有时候,通过可靠的社区组织或项目,把帮助直接送到某个具体的人手里,反而更能确保这份善意不被辜负。 马克这次带着GPS的“行为艺术”,虽然荒诞,却无比深刻。 它像一根探针,刺入了现代慈善体系的肌体,让我们看到了那些复杂的运作逻辑和人性的灰色地带。