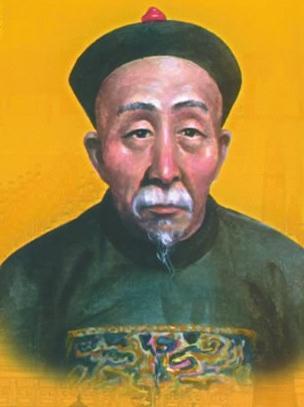

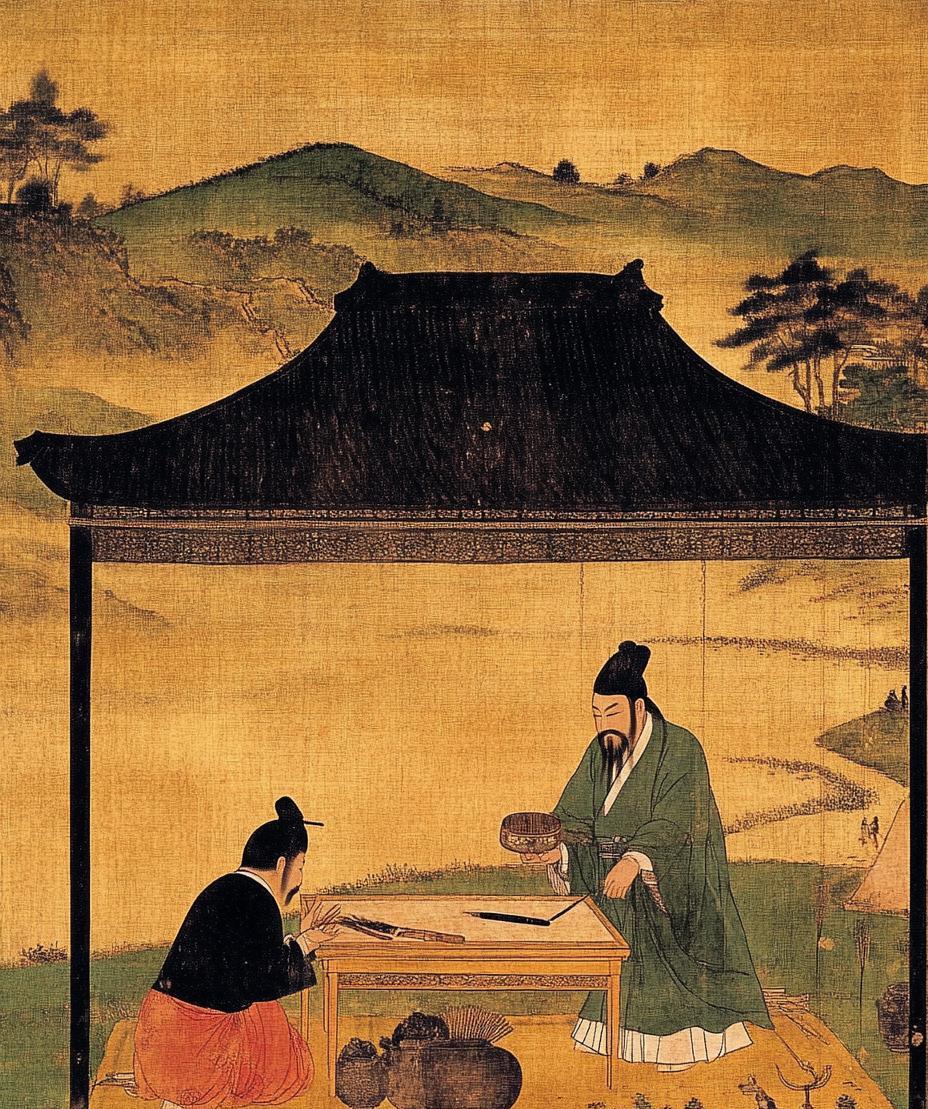

1056年,包拯当面质问宋仁宗:"陛下迟迟不立太子,是何原因?"仁宗感到不爽,反问:"你想立谁?"包拯回答:"陛下没有亲儿子,臣理解,因为臣快七十了也没儿子。所以臣都是为了社稷考虑,陛下不该怀疑臣有私心。" 这话一出口,朝堂上的大臣们都屏住了呼吸。包拯说完,往前迈了半步,腰杆挺得笔直,脸上的皱纹里全是恳切。他手里的朝笏攥得紧紧的,指节都泛了白——不是怕,是急。那会儿的大宋,看着风平浪静,可储君不定,就像房子没打地基,谁心里都悬着。 宋仁宗盯着包拯看了半晌,眉头慢慢松开了。他不是不爱听劝,只是这事儿戳心窝子。登基三十多年,后宫嫔妃也生过几个皇子,可都没养活,最大的也没熬过三岁。每次提起立太子,他都觉得像被人揭了伤疤,总想着"再等等,说不定还能有亲儿子"。可眼瞅着自己鬓角都白了,大臣们的奏折堆得快有一尺高,全是说立太子的事,他心里比谁都清楚,这事儿拖不得。 "包卿,"仁宗叹了口气,声音低了些,"朕知道你的心意。只是这储君之事,关乎国本,得慢慢商议。"包拯没松口,又说:"陛下,臣一把年纪,无儿无女,图什么?图的是大宋的百姓能睡安稳觉,图的是州县的官吏知道朝局稳当。您要是信不过臣,臣这就把乌纱帽摘了,回家种地去。" 旁边的宰相富弼赶紧打圆场:"陛下,包大人一片赤诚,臣等也是这个意思。前些天韩琦大人也说,不如从宗室里选个贤明的孩子,养在宫里,既能解眼下之急,也能让天下人安心。"宋仁宗没说话,只是端起茶杯抿了一口,茶水凉了,像他此刻的心情。 其实包拯说自己没儿子,是掏心窝子的话。他这辈子清廉,家里没什么积蓄,五十多岁才得了个儿子,没承想孩子三岁就没了。那会儿他也难受,可转念一想,自己没儿子,更得为大宋的"儿子们"着想——这天下的百姓,不都是朝廷的孩子吗? 过了些日子,宋仁宗下了道旨意,把宗室里的赵曙接进宫,交给曹皇后抚养。这赵曙就是后来的宋英宗。消息传出来,朝堂上的大臣们松了口气,民间也安定了不少。有人跟包拯说:"包大人,您这一嗓子,可比咱们念叨半年都管用。"包拯只是笑笑:"不是我嗓门大,是陛下心里装着天下。" 那年冬天,包拯去给仁宗请安,见仁宗正教赵曙读书。赵曙捧着书卷,一字一句读得认真,仁宗坐在旁边,时不时指点两句,眼角的皱纹里带着笑意。包拯站在门外,没进去打扰,转身往回走时,脚步轻快了不少。他想起自己年轻时在天长县当县令,断过不少案子,可总觉得,让天下安定,比断案更重要。 后来包拯去世,宋仁宗亲自去吊唁,看着灵堂里的牌位,叹了句:"朕失去了一面镜子啊。"这话传到民间,老百姓都说,包大人是用自己的骨头,给大宋撑了根直挺挺的脊梁。 其实哪有什么天生的直臣,不过是心里装着比自己更重的东西——是社稷,是百姓,是那份"但愿苍生俱饱暖"的念想。 参考《宋史·包拯传》《续资治通鉴长编》

评论列表