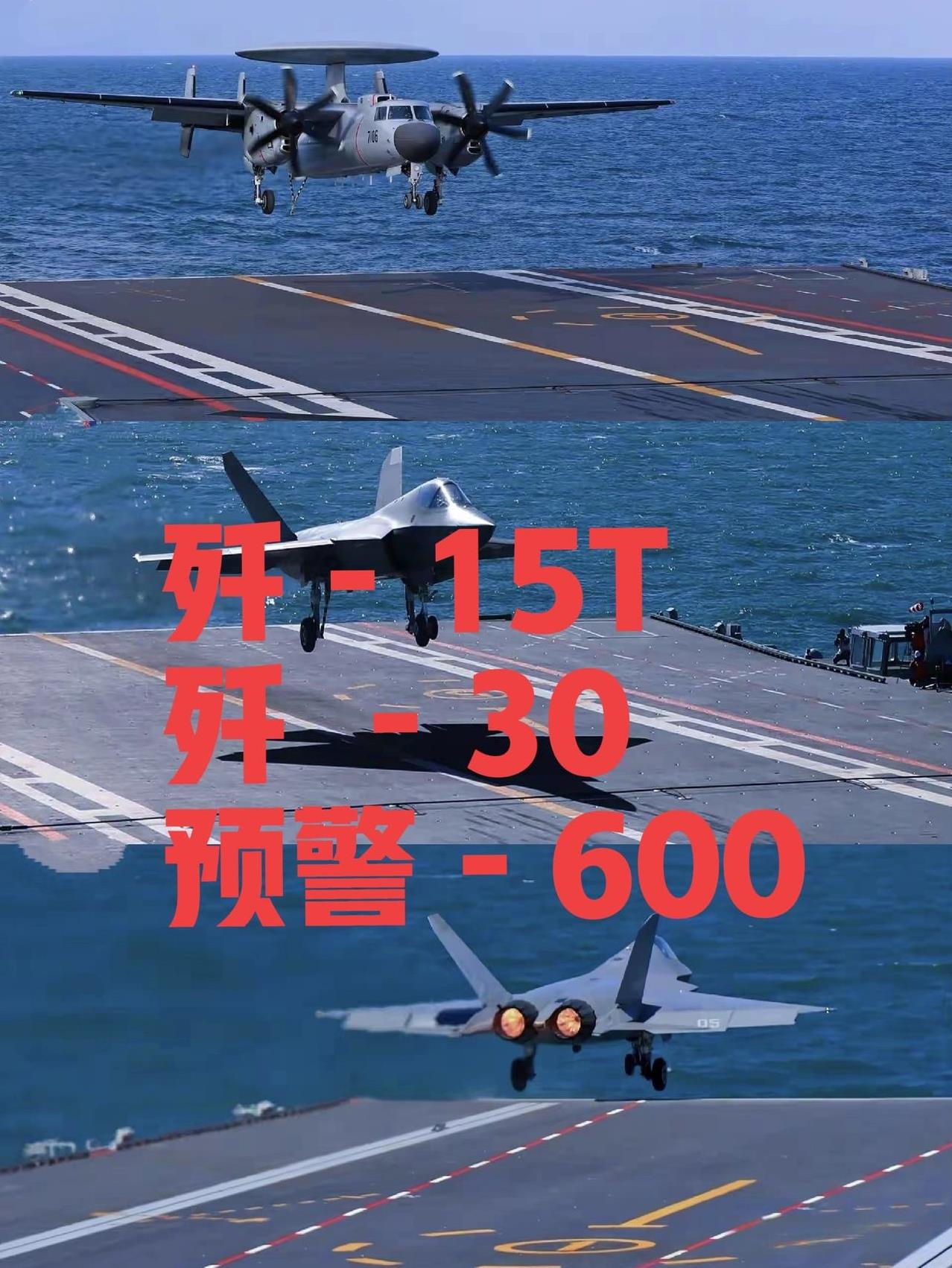

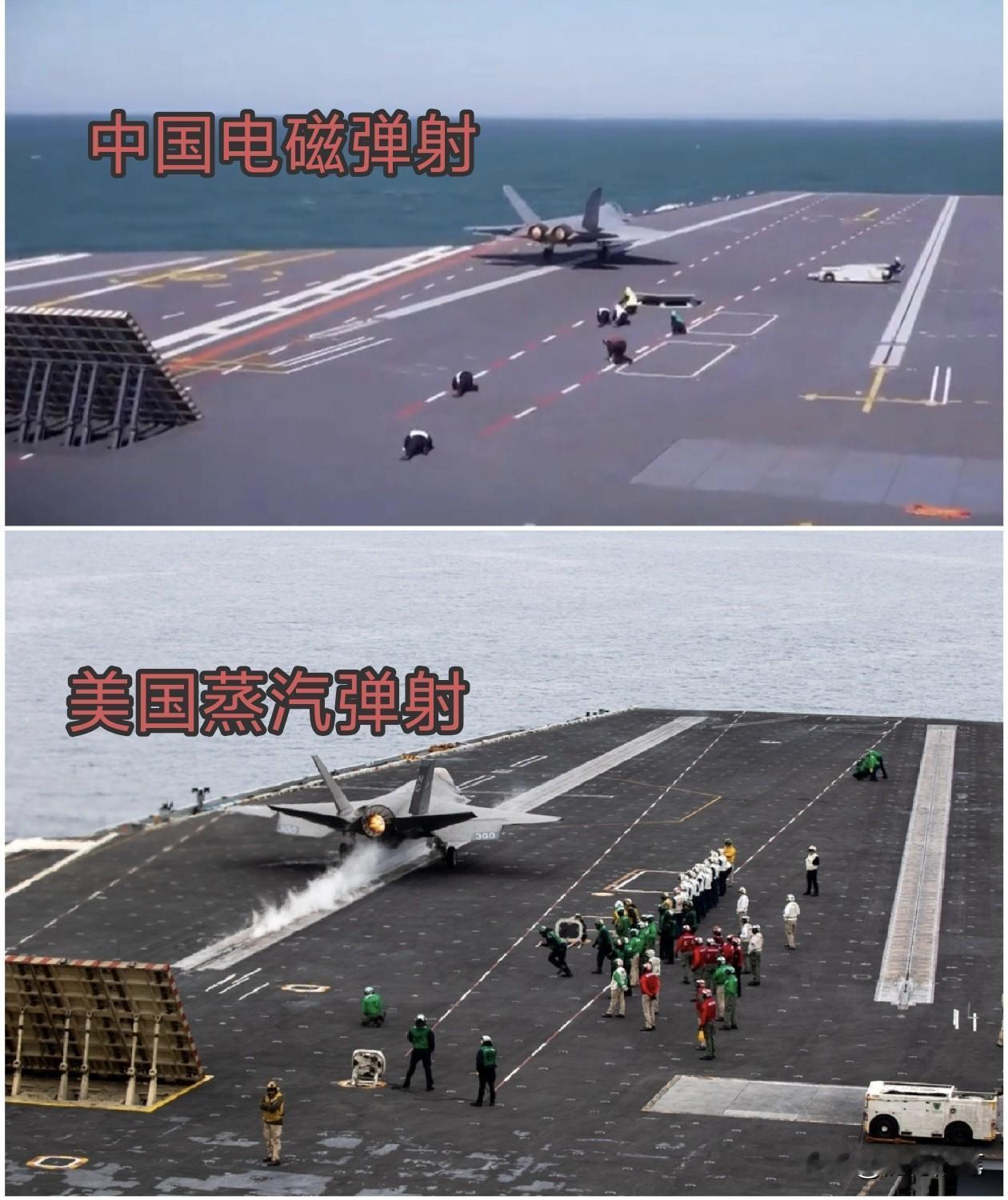

055大驱我们都造16艘了,航母却只有3艘,为什么我们不复制粘贴批量生产航母呢?说白了,不是我们不想造,而是那3艘航母全是“临时工”,不值得批量生产。福建舰虽然很牛,三条电磁弹射轨道加万吨级平甲板,是中国真正意义上的第一艘正统航母,但它依然只是技术平台。为啥?因为它不是终极目标,我们的终极目标是核动力超级航母。 现在大家总觉得,既然驱逐舰能这么快地一个接一个地下饺子,那航母是不是也能照这个速度批量搞。 可事情真不像表面那么简单,这三艘航母其实各自都有不同的任务和定位,还没到直接量产的程度。 中国要造航母不是为了数量好看,而是一步步针对未来大洋作战需求来准备,每一步必须把基础打牢。 像核动力航母这种东西,等哪一天搞出来,不只是跑得远、带得多,各种高端技术才能一起上,真正具备长期远洋作战的能力。 所以每一艘航母其实都是攒经验,为后面的大东西做准备,不到那一刻,贸然量产肯定不是好选择。 福建舰就像是敲门砖,肩上的重任其实就是把电磁弹射技术、综合电力系统全都测试清楚。 这套电磁弹射,对舰载机的起降能力提升非常明显,之前那种滑跃起飞的辽宁舰、山东舰,载重上不去,预警机也带不了。 福建舰搞定了弹射,加上新一代预警机上舰,整个战斗群的探测和指挥都能拉得很远。 但这一切都还是走在实验和测试阶段,技术稳定下来才有可能作为模板继续往下量产。 山东舰这类滑跃版航母,其实就是特殊时期的应急产品。 起初新技术还没成熟,南海压力又越来越大,部队还得有航母顶上去,没得选只能在辽宁舰基础上完善、加快造出来。 山东舰的本事就在于能尽快服役,补上空档,战斗力也有保障,在实战里帮中国海军迈过了从单舰到双舰的关键台阶。 可这类“抢时间”的临时解决方案,也只适合阶段性顶用,多搞几艘根本意义不大。 辽宁舰就更特别了,它是整个中国航母故事的起点。 这艘船本身回来的时候啥都没有,从动力到内部管线都是中国工人一点点摸出来,一梯一景地全新接触现代航母。 辽宁舰要做的不是打仗,而是先教会大家怎么用、怎么练,顺带带出来第一批舰载机飞行员和航母作战骨干。 它像一本厚厚的教科书,所有流程、所有训练、所有应急预案,全都得亲身摸索再总结,再向后面航母传递下去。 如果没有辽宁舰,后边山东舰那种国产自产的速度根本提不起来,福建舰也不可能直接迈进新时代。 所以三艘航母各自不一样,辽宁舰是教学站,山东舰顶现实缺口,福建舰攻克新技术,都在为最后的终极目标打基础。 再说到底,航母背后的战斗力不是靠一条船撑起来的,是一整套体系铺出来的。 关键在于舰载飞机,像歼-15、以后还要有歼-35、空警-600、反潜直升机,这些飞机的投运和配套一样要稳步推进。 造船速度快还得有大量合格舰载机配套,人才储备也必须同步,飞行员、雷达兵、指挥官,全都要磨合好。 不仅如此,航母要真走出去,身边的护卫舰、补给舰这些配套得齐全,否则就是“独木难支”。 而且一批人从技术到经验全得从零积累,养成周期比普通舰艇还要长。 所以中国海军看似航母下得慢,其实步步都是为“核动力航母”在准备,先技术平台、再人才体系、再全装备配套,稳扎稳打不留短板。 等各种核心技术和作战体系都投入使用,核动力航母就能直接用成熟方案“批量出炉”。 那时候,“海上超级舰队”不再只是个口号,再远的海域都能常态化出击。 你怎么看待中国下一步的航母战略?你觉得中国一旦核动力航母成型,会有几个“巨无霸”问世?评论区聊一聊。

南郭清游

以后就造20万吨级的核动力超级航母,配备3个核反应堆,航速45节,配备240个导弹发射单元,200架舰载机!整个舰队配备4艘055舰,8艘052D,4艘补给舰,6艘054和6条大黑鱼!一个舰队灭欧洲![静静吃瓜][静静吃瓜][静静吃瓜]

哦油激 回复 09-26 07:51

需要十个舰队才能打残欧洲

哦油激 回复 09-26 07:50

需要十个舰队才能打残欧洲

无聊

终极目标是造一批8万余顿的核动力无人航母——他们前线打生打死,我们后台打游戏;他们前线哭爹喊娘,我们后台打游戏;他们前线生别死离,我们后台打游戏;他们前线历经血和火的考验,我们后台打游戏……到时候,我们十亿人民每人控制10-100个无人战争设备,全民打游戏[哭笑不得][哭笑不得][哭笑不得]

十三月十七日

兔子还得想办法把辽宁舰、山东舰卖掉……

熹宝0525 回复 07-06 20:00

想要的国家多了去了

cbhua 回复 07-07 08:37

等数量上去了,卖给抵抗欧美力量的国家。让欧美知道,为什么你们可以到处卖武器,我们就不行?

浪子

常规动力可以停止建造,集中精力财力建造核动力航母,只有核动力才能完全保证供给电磁弹射远洋续航足够充足的电力。

xiaoheniu

客观的看,速度不慢了。

逾越 回复 07-07 05:43

客观地看,才是客观的[滑稽笑]

qdsomke

毕竟航母只是一个战斗平台,自身不具备攻击能力。依托的是编队和舰载机构成整体打击力度。055是可以单个硬刚的[点赞]

用户10xxx45

好像也不完全对。我们要造的是空天无人机超级大航母,水面上的航母再厉害,远程导弹也能命中。

微风 回复 07-08 20:47

“九天号”无人机空天母舰已经在珠海航展上了。

小西

航母以后可能会像战列舰那样被新的战舰淘汰。

用户15xxx53

航母放大到12-15万吨基本合适,甲板足够大,加上电磁弹射,对于航母速度的要求大大降低,能耗低了许多,可以上激光武器。上核反应堆,空间足够。

老衲法号不见燎

航母航母,未来技术成熟后直接在太空组装个百艘后海面就能投放千艘了。哦,在哪片海域就需要那个地方周围的国家交保护费了,哦,说错了,是供养

君莫笑

应该是超重型巡洋舰队+航母

0一壶浊酒喜相逢0

终极目标是空天飞机航母

用户10xxx12

核动力航母最少也得搞十二艘

用户10xxx49 回复 07-07 17:05

以后退役常规动力。核动力最多搞个6艘左右够用了。兄弟养航母难啊!

喽布悠抖

我个人觉得科技发展到今天,航母作用不是很大了,成本高周期长目标大,机动性差,还要带一堆保镖,除了欺负弱小还能干嘛?但是现在打弱小直接用导弹瘫痪防空再上战机岂不是更香[捂脸哭]

无心 回复 07-07 22:30

以后可能不会再有航空母舰,毕竟需要宝贵的飞行员、昂贵的飞机,还有那么多的机师、勤务人员。以后的趋势是无人机战队,包括:装载无人机的多层甲板、智能化(需要有超强的探测能力,以取代预警机。或无人机代替)的运输船,防打击及攻击型护卫舰、驱逐舰,潜艇等。

0一壶浊酒喜相逢0

终极目标是空天飞机航母

鹏飞

核动力航母只是首级目标,最终的目标是、是、是:银河战舰……宇宙**……

ghf

这玩意太烧钱了,我们有快速建造的能力,没必要建那么多,需要的时候可以快速建造,现在只需要人员储备就好了, 而且技术是在飞速的发展,用不了多久就有新的技术了,

陈金霖

现在造航母,关键是加速迭代进程速度,达到智造成熟的最先进航母。

试试就逝世 回复 07-06 20:17

和平年代没必要造太多,一代造一艘打个样,试开一圈收集点数据。真要是到了新赛季,挑个最经济的模板下饺子

星哥

核动力航母指日可待

第三自由空间

等核航母下饺子的时候,就是周年小国抱我们大腿的时候,以前被抢走的领土归还的时候

用户11xxx68

海阔天空!要发展核动力空天航母!将1000个核蛋放到敌人脑门上,让世界人民祥和太平生活更加美好![静静吃瓜]🐲🇨🇳🇨🇳🇨🇳

文白

很显然不要再造常规动力航母舰队了,要果断坚决抓紧时间建造核动力航母舰队就妥妥了,当务之急发展建设的事。

9阿虎9

只有降维打击才会赢得尊重!看看案例:老美降维打击伊拉克!得到中东和欧洲的尊重!

用户11xxx86

先说有什么堆 ? 能用在航母上

用户10xxx15

航母不够!055来凑!

用户10xxx11

现在中国已有三艘常规动力航母了,应该在此基础上造核动力航母了,要是稳妥就建一艘换动力找经验,成功后,再建两艘,就可以了。以中国经济实力,军事需要,抗横美国也够用了,以后就退一艘,再一艘,保持六艘就可以了

悟空

全国范围内监督管控住成品油市场上"企业违规自用、流动加油车、无证无照的黑加油窝点”等非法经营行为,每年给国家造成的损失可以造一艘核动力航母!!!!

用户10xxx70

航母耗资巨大,没有国力支撑,根本就养不起

江湖人士

要造出英美法都臣服的巨无霸超级核动力航母。

诚者有信

我们是防守为主,航母不要太多,主要还是要提高防空和远程打击能力。美国再多航母也害怕你摧毁它的本土

胡狼

你以为造共享单车呢?还批量生产?

大时代

日不落超级大国,解放全人类才是我们的目标。

用户17xxx52

广东航就是核动力航母,很快就可见真容

墩言台语

山东舰不是临时工,基本是滑跃航母天花板了,未来可以考虑改造一条电磁弹射跑道(要提升动力满足电力才行)。

碧海阳光

福建舰多造两艘以备不时之需,然后再造高端航母,,

淺夜

核潜艇能造出来,为啥核动力航母这么难造?

春暖花开 美好都如期而至

三艘航母都是航母技术和航母战术验证船,或许第五艘核动力航母后,才会技术定型批量生产!

大可奇

小编包管航母生产

余辜余罪

航母早就不够看了,我们空天军才是王道

锋范

国家军事上的装备发展,最终还是官方发布为准。

用户69xxx91

都是试验形的

用户10xxx16

有就好,不一定越多越好

用户10xxx17

我们任重而道远

云烟

人家老美都是核动力。大中华至少10 艘。不是吗?

江渚渔樵

航母的建造和运作,耗资巨大。不能多花钱用在这里。军费还是控制住才好,除非我国的安全没有保障。不占而屈人之兵,善之善者也。

美沙龙同

3艘航母不是临时工,而是验证码,未来目标是核动力的验证,才是批量,我们应该是常规动力与核动兼顾,常规动力经济性与维护性好,核动力续航能力与动力强劲好,适合远航全球到达。

我不做大哥好多年

下一艘应该应该是福建舰的姊妹舰!

似水流年

辽宁舰和山东舰已经完成各自的历史使命,现在应该把这两艘航母卖掉,集中财力物力再建几艘十万吨级核动力航母

龙歌

出了造舰,海外基地的扩展也要加紧,南美洲航母停靠基地,北美洲的,太平洋中间带的,大西洋的,非洲的都要筹划了

似水流年

应该把辽宁舰和山东舰卖掉,集中财力物力再建几艘十万吨级核动力航母!

随缘主人

有无人机,所有航母全报废[捂脸哭]

用户10xxx34

航母造价太高,运行费用更是惊人,能不造尽量不造!

周生根

中国要想称霸世界,光建核动力航母不够。今后的发展方向应该在各大洲军事要地建军事基地,特别是在古巴或委瑞内拉建一个大型军事基地,美国佬就老实啦!

卑微的石头

航母无用论是真的[微笑]

幸运星

八个航母舰队需要32艘

用户10xxx04

第四艘航母不会是核动力航母,会是福建号的改良和加强版;第五艘是不是核动力不一定,但第六艘航母一定是核动力航母!

用户10xxx33

分析太好

阿理

原来是在憋大招

用户10xxx66

稳扎稳打,步步为营。

用户10xxx17

最终走向:向⭐️际飞🛥方向发展…

汤宏

搞不搞笑。现在氢气却民用了,在全是水的大海,你不想着用氢气,搞核动力,是不是有些落伍了???

哇咭隆功

航母就是强国欺负弱国的一个重锤!

达外

咱建上六艘核动力航母的时候,你看

用户16xxx74

福建舰的船头太难看了,船头甲版应该伸长一点出来,看起来就不会光秃秃的

麦田上的鹰

前几个航母以后可以放在大西洋做核岛

用户49xxx53

航空母舰不会造很多的,已经落后了,空天母舰还差不多……

老实人

建设空天母舰。外太空军事基地。月球军事基地才是王道

用户10xxx99

航母有了仨,航公一个没出生。接下来的日子能幸福吗?【航公——不带崽(飞机)全是能射的家伙什(火炮激光炮电磁炮)】

东汛

科技含量这么高的航母,叫我们普通人去想象,那真是太难了,说不出来呀

金丰丹

我准备搞一个1500万吨级的超级无敌巨无霸航母。配200万吨级的导弹驱逐舰8艘、100万吨级的轻型护卫舰8艘0、150万吨级的战略核潜艇4艘,其余为50万吨级的预警舰、补给歼和两栖登陆舰若干。每天我就开着到美国那边到处溜达(一切费用由美国支付,不给钱我就打它)……[开怀大笑][开怀大笑][开怀大笑]

春风

美国就是航母把经济拖垮了,有个六七艘就可以了

黑太子

最终目标是空天航母,甚至星际战舰,我们的目标是星辰大海。

说古道今

中国核动力都可以小型化运用到汽车上了,说明中国的核动力成熟了,核动力航母呼之欲出