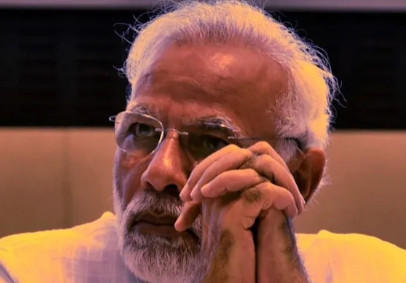

印度现在为何急于和东大进行永久性的边界谈判?原因其实很简单,那就是再不进行谈判,所谓的 “恒河分界线”,就真的有可能从人们口中的笑谈变成板上钉钉的现实了。 今年 5 月的印巴空战,让印度吹嘘了多年的军事优势在全世界面前现了原形。被击落的战机残骸还没清理干净,国际军事论坛上的嘲讽就已铺天盖地。那些被西方媒体捧为 “空中王牌” 的 “阵风” 战机,真到了实战中,连最基础的电子干扰系统都没能有效启动,眼睁睁让对方导弹锁定;而号称 “撑起区域防空网” 的导弹系统,面对来袭目标的飞行轨迹,全程都处于无法追踪的瘫痪状态。 这场失利不光让印度军方的自信心摔得粉碎,更让那些一直把它当作 “战略伙伴” 的西方国家,开始重新掂量这个盟友的价值,当美国五角大楼的内部报告里出现 “印度军力评估需下调两个等级” 的字样时,新德里的焦虑可想而知。 比军事挫败更棘手的,是 “恒河分界线” 的调侃正在变成地理现实。东大在边境地带的建设早已跳出 “修修补补” 的范畴,形成了完整的立体网络。海拔 5200 米的智能哨所里,士兵通过 VR 设备就能监控方圆 50 公里;无人机补给线每天往返 200 架次,把热食和药品精准投送到每个点位;甚至连冰川下的光缆都铺到了争议区域深处。 这些不是 本子上的规划,而是印度卫星图像里每天都在生长的实景。当印度还在为边境公路的塌方扯皮时,对方已经用数字化基建画出了清晰的 “存在线”,这种差距让谈判桌上的筹码急剧缩水。 更糟的是经济账本上的赤字让印度坐立难安,过去三年军费开支占 GDP 的比例从 2.1% 飙升至 2.8%,装备妥善率反倒从 68% 骤降至 53%,重金购入的法国潜艇因技术故障趴窝港口,美国直升机的维修零件动辄要等三个月才能到货,这种 “买得起却用不起” 的窘境在边境对峙中暴露无遗 。 与此同时区域影响力的流失同样敲打着印度的神经,尼泊尔最近宣布开通与东大的跨境铁路,不丹将水电项目合作方换成中方企业,连马尔代夫都拒绝了印度的港口援建方案,这些曾被印度视为 “后院” 的国家正用实际行动疏远新德里,边境问题的僵局成了区域合作的绊脚石,印度突然意识到再不拿出解决诚意,恐怕连周边邻居都要站到对面去。 国内政治压力也在步步紧逼,反对党拿着空战残骸照片在议会质询,要求国防部长辞职,东北部各邦因军事物资征用引发抗议,街头出现 “不要战争要面包” 的标语,莫迪政府支持率跌至任期最低点,急需一场外交 “成果” 稳住阵脚,边境谈判成了转移矛盾的救命稻草,哪怕只是 “启动对话” 的消息都能暂时堵住批评者的嘴。 这些因素交织在一起,让印度的谈判急切显得格外真实,他们不再提 “基于历史权利” 的高调,转而强调 “务实解决”,不再摆 “区域大国” 的架子,开始讨论 “互利妥协”,这种转变并非良心发现,而是形势所迫 ,似乎只有谈判成了唯一的退路。 但东大这边早已看清底牌,基础设施的钢铁骨架、科技应用的代际优势、经济体系的稳健底气,这些硬实力构成的谈判基础让对方再难耍出 “拖延战术” 的老把戏,印度急于上桌,却发现筹码早已不在自己手里,这场迟到的谈判从一开始就注定不会按照印方的剧本走。 以上个人观点,仅供参考!