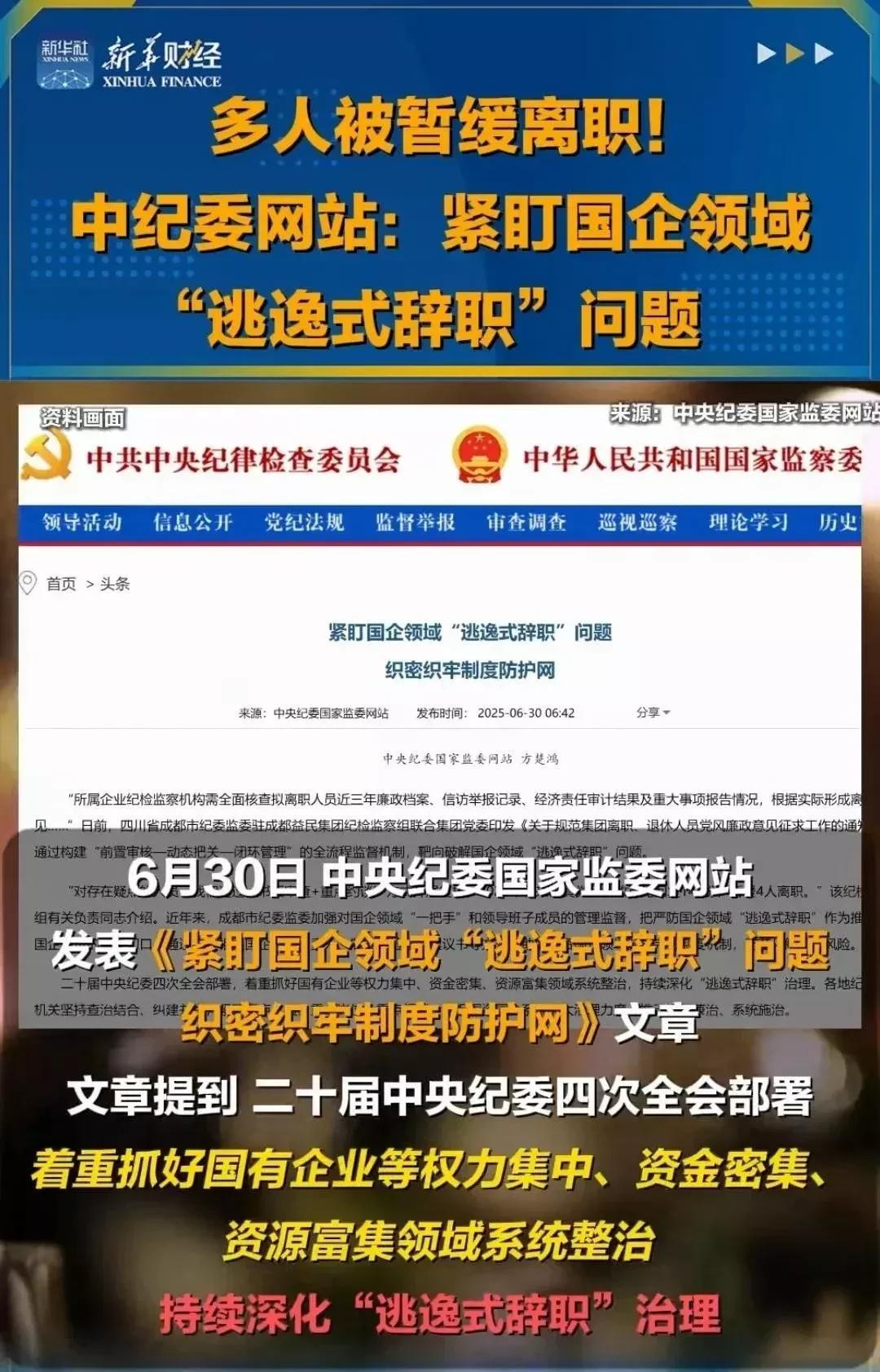

“想得美!”蛀虫获利后想一走了之,中纪委给予强力回应:辞职不是腐败的避风港。 2025年6月30日,中央纪委国家监委在网站发布一篇题为《紧盯国企领域“逃逸式辞职”问题织密织牢制度防护网》的重磅文章,瞬间在网上掀起讨论高潮。 有人拍手叫好,有人却战战兢兢。该篇文章犹如一记重锤敲响全国国企中心存侥幸之人心中。 反腐势在必行,党中央在十八大以后反腐力度持续加码,十九大、二十大后更是形成压倒性态势。 这几年来落马的高官一个接一个,打击腐败的行动和方式也不断更新。当反腐利剑高悬,有人选择自首,有人选择伪装,而最狡猾的一群则选择了“跑”。 一些国企高层领导者借用职务之便牟取暴利,吸满血后便挥一挥衣袖辞职了,把自己在位期间干的烂摊子甩给国家。 例如:2023年被“双开”的黑龙江中国银行原副行长陈枫,陈枫在职期间违规干预企业授信审批,违法发放贷款,造成的资金窟窿,陈枫没想着怎么填补这个窟窿,反而策划如何“金蝉脱壳”,让国家和人民为他的行为买单。 当银行高管不顾资金安全违规操作后一走了之,埋下的可能是系统性金融风险的隐患。国有资产不是私人提款机,但这些穿着西装的蛀虫,却把国家金库当作随时可以抽身的赌场。 更隐蔽的危害在于腐败链条的延续。某些人离职后到关联企业任职,把在职时违规铺设的利益通道转化为现实收益。 这种“权力期权化”操作,使公共资源持续流向特定利益集团,形成顽固的腐败生态圈。 陈枫的案例不在少数,当国家对这种“逃逸式离职进行深入彻查后,一个蛀虫带着一连串的蛀虫被揪出,光广西一家农业银行就牵扯出四名高层人员。 广西桂林市纪委监委办案人员表示:“他们真是打得一手好算盘,在位不收离职收,在岗不收转岗收”。 然而中纪委的雷霆行动彻底粉碎了腐败分子的幻想,二十届中央纪委四次全会明确部署:着重抓好国有企业等权力集中领域系统整治,持续深化“逃逸式辞职”治理。 成都构建起“前置审核—动态把关—闭环管理”全流程监督机制,所属企业需全面核查拟离职人员近三年廉政档案、信访举报记录等。 重庆则利用大数据织网,建立国资国企数字监管平台,将重庆57家隶属国家的企业的数据,汇集在该平台,使权力在阳光下运行。 这些措施传递出明确信号:离职不再是监督终点,而是廉洁审查的新起点。从成都轨道集团“离岗必审”原则,到成都兴城集团“先审后离”的铁律,制度防护网正越织越密。 当离职审计成为必答题,当“期权腐败”遭遇大数据围剿,那些精心设计的退路正在崩塌。权力从来不是个人私产,辞职更不是洗白手段。 事实证明,离职审计的常态化、大数据监管的精准化以及全民监督的普遍化,已构成遏制“逃逸式辞职”的三重防线。 每条真实线索都是斩断利益黑链的锋芒,全民监督的利剑正在制度框架下越磨越亮。阳光是最好的防腐剂,当监督之光照进每个权力角落,“逃逸式辞职”终将无处遁形。 参考来源:中央纪委严查国企“逃逸式辞职”问题,打击提前退休、辞职转岗逃避惩罚,多人被暂缓离职·海峡网