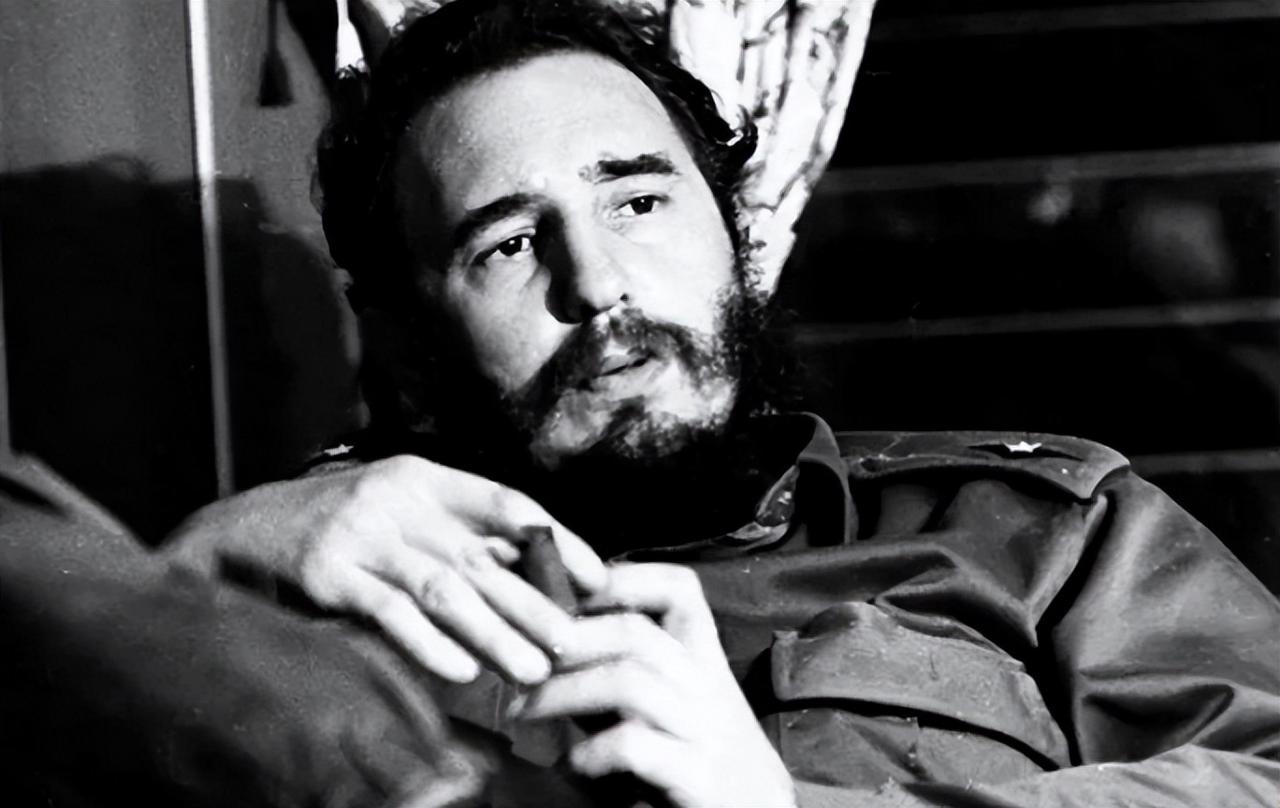

1980年,卡斯特罗清空古巴监狱,放走15万罪犯妓女,究竟所为何事? 1980 年春,古巴首都哈瓦那附近的马列尔港人头攒动,数万人挤在码头等待登船,他们中既有普通贫民,也有刚从监狱、精神病院被释放的囚犯和病人。这场后来被称为 “马列尔偷渡事件” 的行动,最终让 15 万古巴人涌入美国,不仅重塑了迈阿密的城市面貌,更成为美古关系史上难以磨灭的印记。 20 世纪 70 年代的古巴正深陷困境。苏联援助缩水,安哥拉内战消耗大量军费,美国的贸易封锁持续施压,国内经济下行,民众不满情绪滋生,犯罪率攀升,监狱和精神病院人满为患。1980 年的 “秘鲁使馆事件” 成为导火”——几名古巴青年为逃避追捕闯入秘鲁使馆,秘鲁宣布给予庇护。卡斯特罗下令撤走使馆安保人员,结果上万人涌入寻求庇护。 美国高调表态愿接纳难民,这让卡斯特罗做出决定:开放马列尔港,“送” 这些对国家不满的人离开。他直言 “我们不需要这些人”,随后全国监狱、收容所被清空,15 万古巴人由此踏上前往美国的旅程。 这些移民抵达美国后,大多落脚在佛罗里达州的迈阿密。但他们并非美国期待的 “黄金移民”,据美方记录,其中混杂着小偷、妓女、瘾君子、杀人犯,甚至还有间谍。迈阿密政府起初将他们安置在收容处,可每日上千吨的粮食消耗和住房压力让当地不堪重负,最终只能将大部分人释放到社会。 这些古巴移民为生存各寻出路。部分有前科者重操旧业,抢劫、盗窃频发,走私和贩毒更是泛滥。迈阿密作为美国南方重镇,成为南美毒品进入美国的重要通道,古巴移民深度参与其中。联邦缉毒局的抓捕行动中,常有无知少年为几百美金充当炮灰,街头枪战成为常态,《疤面煞星》中托尼的发家与覆灭,正是当时混乱的真实写照。 移民潮还引发了迈阿密的 “人口置换”。治安恶化让白人居民大量北迁,拉丁裔和黑人不断涌入。近 20 年后,迈阿密近九成居民为拉美裔、黑人或混血,从白人为主的城市变成美国 “肤色最深的城市” 之一。 如今的迈阿密已是繁荣的国际大都市,有人将此归功于马列尔移民,但事实并非如此。迈阿密的繁荣源于其独特的区位优势:作为美国东南部最大城市,温暖气候使其成为度假胜地,年接待 2000 万人次的游轮产业收益丰厚;迈阿密港是美国第八大港,是南美贸易的重要入口;加之美国政府的政策倾斜,众多跨国公司将南美总部设在此地,金融、商业蓬勃发展。 那些古巴移民中,虽有部分人通过几代努力跻身中产,但更多是享受了城市发展红利。如今,马列尔移民的第三代已逐渐融入美国社会,老一代中部分人因缺乏归属感回到古巴。 这场冷战时期的特殊事件,早已随着时代变迁褪去激烈色彩,却永远改变了两座国家和一座城市的命运,成为历史长河中一个深刻的注脚。