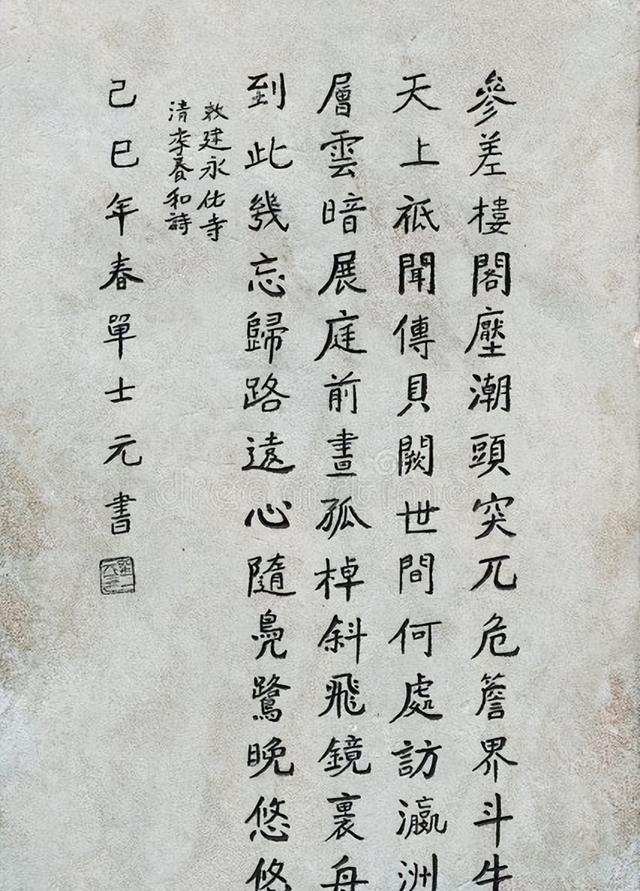

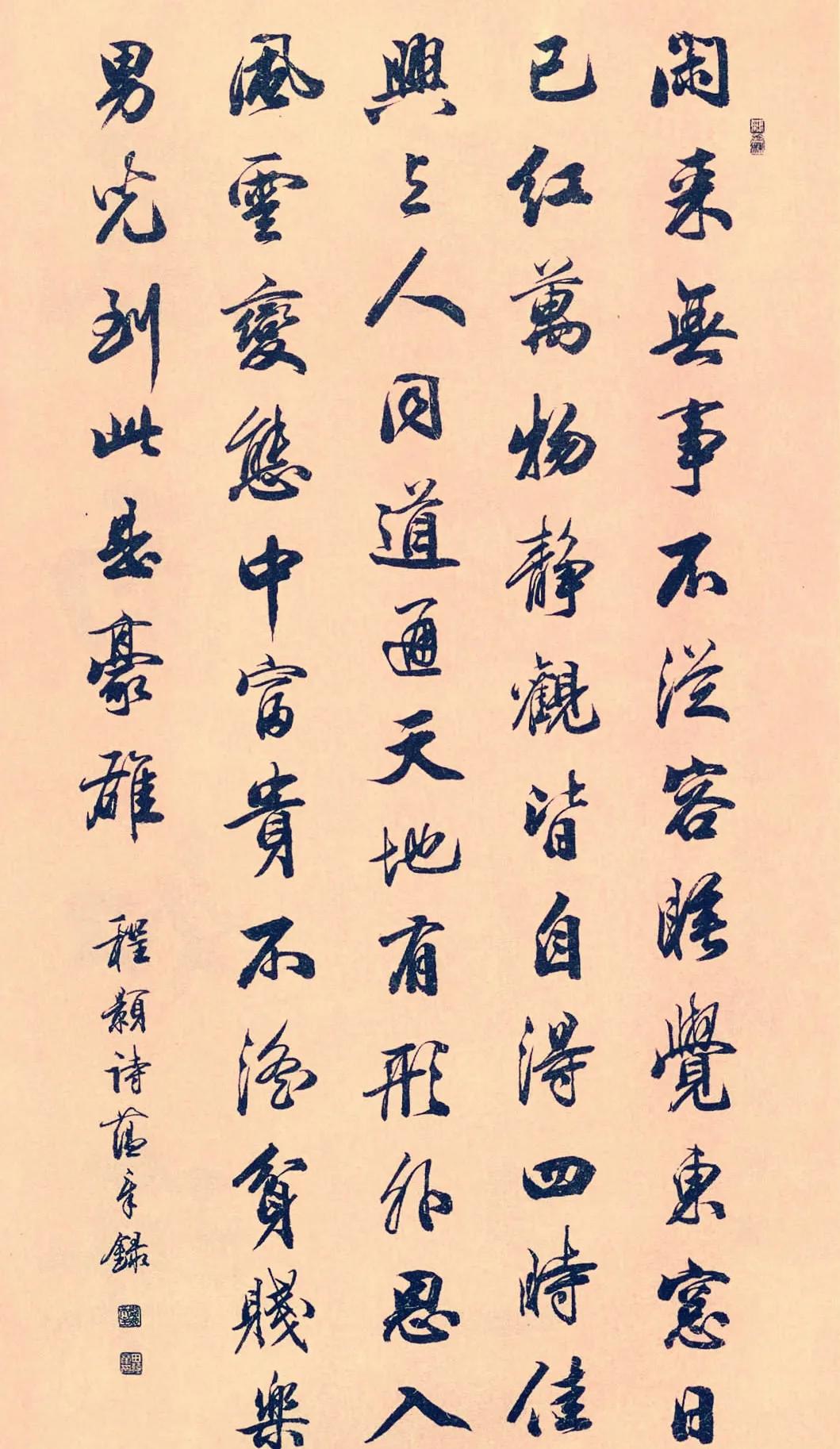

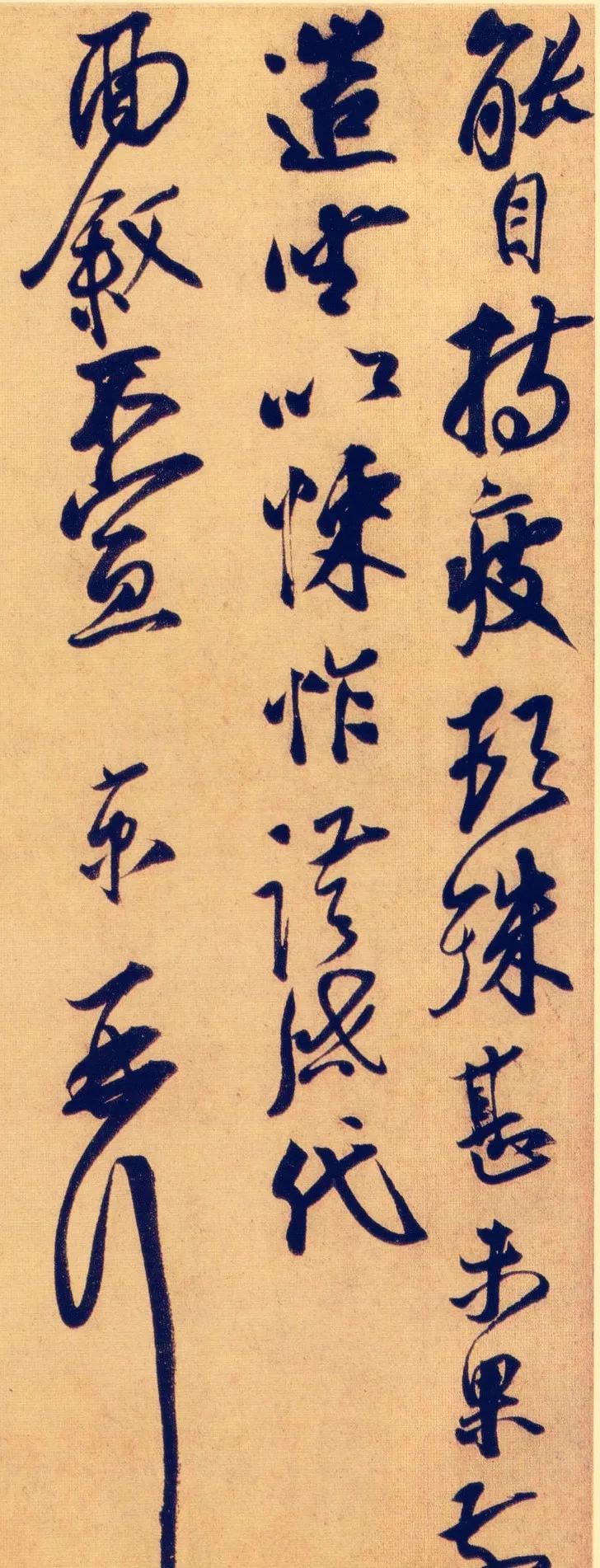

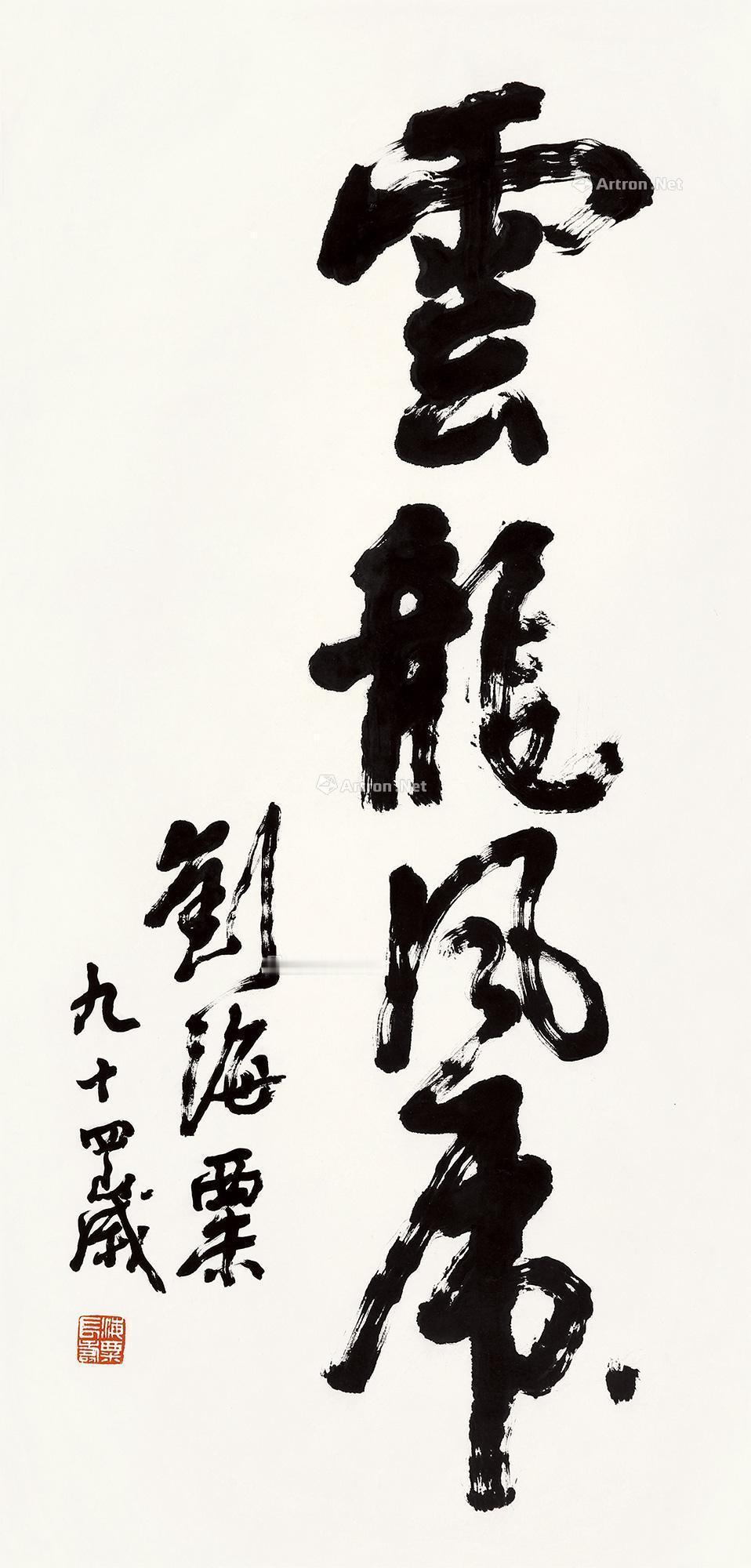

洪秀全的真实笔迹,如今在大英博物馆中得以展出,让人得以一窥这位历史人物的书法风格 说到洪秀全,大家脑海里可能第一时间蹦出“太平天国”这四个字。他是这场席卷清朝中后期的大起义的灵魂人物,生于1814年,广东花县一个普通客家农户家庭。小时候家里穷得叮当响,但洪秀全天资聪颖,父母砸锅卖铁也要供他读书,指望他考个功名光宗耀祖。可惜,天不遂人愿,他连考四次科举都没中。1837年第三次落榜后,他病倒在家,还做了个奇怪的梦,说是天皇皇上帝让他去人间斩妖除魔。这事儿彻底改变了他的人生轨迹。 后来,他接触到基督教传教士的小册子,1843年创立了拜上帝会,鼓吹“天下一家”的理念。到1851年,他在广西金田村扯旗造反,宣布建立太平天国,自封天王。从此,他带着一群信徒,喊着“灭满兴汉”的口号,和清廷干上了。这段历史轰轰烈烈,但洪秀全本人的书法水平,却一直是个争议话题。 大英博物馆展出的这份洪秀全手迹,是一份太平天国的军事诏令。乍一看,字写得确实不咋地。笔画歪七扭八,结构松散,跟传统书法里的“颜筋柳骨”完全不沾边。有人甚至调侃,说他科举没考上,可能跟字写得太丑有关系。不过,仔细瞧瞧,这字虽然不漂亮,却有股子硬气。特别是“天”字,横画粗得像要冲出纸面,透着一股不服输的劲儿。这或许跟他信奉“天皇皇上帝”、一心要革天命的性格有关。 为什么他的字这么“随意”?首先,洪秀全压根没受过啥正规书法训练。科举考试虽然要求字迹工整,但他的学习条件有限,家里也没钱请名师教他写字。再说了,他后来把心思全扑在传教和造反上,哪有空闲练毛笔字?跟那些精雕细琢的书法大家比,他的字自然显得粗糙。但换个角度看,这种不讲究的笔迹,反而挺符合他那股草莽英雄的气质。 这份手迹的内容也很硬核,是太平天国时期的军事命令,涉及兵力调配和作战计划。纸上的朱砂字迹虽然歪歪斜斜,却透着一股急切和果断。可以想象,那时候战事正紧,洪秀全一门心思想推翻清廷,字写得再烂,也得赶紧下达指令。这份文稿虽不是艺术品,但作为历史文物,它的价值可不是用“美不美”能衡量的。它就像一面镜子,照出了太平天国那段血与火的岁月。 太平天国运动的起落,也是洪秀全一生的缩影。1853年,他带兵打下南京,改名天京,踌躇满志地想建个地上之国。可惜,好景不长。1856年的天京事变,洪秀全跟东王杨秀清闹翻,内讧搞得乌烟瘴气,太平天国从此一蹶不振。到1864年,清军攻破天京,洪秀全病死宫中,起义彻底失败。这场运动虽然没成功,却让清朝吓出一身冷汗,也给后来的革命埋下了种子。 历史对洪秀全的评价,总是两极分化。有人说他是有理想的农民领袖,敢跟腐朽王朝对着干;也有人说他搞宗教迷信,把国家弄得更乱。不管咋说,他的影响是实打实的。而这份手迹,就静静地躺在大英博物馆里,像个沉默的见证者,提醒我们那段历史有多复杂。 再来看看他的书法风格,虽然谈不上啥艺术性,但也不是一无是处。那些粗重的笔画、随意的布局,反而让人觉得真实。洪秀全不是文人雅士,他是个行动派,字迹里带着他的倔强和信念。跟那些中规中矩的科举考卷比,他的字少了些匠气,多了点人味儿。这份手迹展出后,不少学者都说,它不光是研究太平天国的珍贵资料,也是理解洪秀全这个人的一把钥匙。 其实,洪秀全的书法水平,跟他的经历和性格还挺搭的。他没时间也没兴趣去追求那种精致的美感,他的目标是改天换地。字写得不好看?那又咋样,反正命令传下去就行。这种实用主义的态度,某种程度上也解释了太平天国为啥能在短时间内掀起那么大的风浪。他的字迹虽然糙,但糙得有力量,糙得有故事。 大英博物馆能展出这份手迹,也挺有意思。洪秀全当年反清,反到最后,手稿却漂洋过海,落到了英国人手里。这背后还有个小插曲:太平天国失败后,不少文物流散海外,这份手迹可能是清军或者外国传教士带走的。如今,它成了研究中国近代史的宝贝,让全世界都能看到洪秀全的“真面目”。 说到底,这份手迹的价值,不在于字写得有多好,而在于它承载的历史重量。洪秀全不是书法家,他是个革命者。他的字迹不完美,但正是这种不完美,才让我们更真实地感受到那个时代的动荡和他的野心。通过这份手迹,我们能稍微摸到点太平天国的脉搏,也能对洪秀全这个人多一分理解。

评论列表