谁还敢生孩子?福建厦门一任教近5年的小学女教师在产假期间,突然接到学校的通知:考核排名倒数第二,被解聘! 在福建厦门海沧,一位小学女教师在刚刚成为母亲的喜悦中,还没来得及享受完整的产假,就收到了来自学校的一纸“考核通知”。 她不是因为违反校纪,也不是教学不合格,而是在哺乳期内,被突兀地拉入一场“决定命运”的排名考核。 而且她的成绩明明不是垫底,却最终“神奇”地被定为倒数第二,成为“末位淘汰”的对象遭遇了解聘。 这不是一部网络爽剧的剧情,而是真实发生在教育系统的一起争议事件,教书育人的学校,竟成了职场妈妈的“生育修罗场”。 小陈老师是厦门海沧晨昕学校的一名在编小学教师,任教近五年成绩稳定,教学评价良好。 在2024年底她怀孕生产,依法进入产假和哺乳期,原本以为产假期间可以安心陪伴孩子成长,却没想到一场“内部考核”悄然展开,把她卷入了风口浪尖。 2025年春天小陈还在哺乳期,突然接到学校通知,要求她参加教师年度考核,这份通知来的毫无征兆,甚至连考核标准和评分细则都没有提前说明。 更令人质疑的是,其他几位同样在休假或没有教学任务的老师则未被通知参加,她疑惑地问:“我在哺乳期,这种考核合法吗?”学校只回复一句:“全员参加,公平对待。” 这场“公平”的考核,似乎从一开始就不是为了公平。 第一次考核成绩公布,小陈的分数比倒数第二名高出0.39分,按照常理她应当安全通过,然而学校却突然以“分数接近”为由,要求她与另一位老师加赛一次教学演示。 这一次加赛时间仓促,内容临时调整,更诡异的是加赛评委名单临时变动,部分评委与校方关系密切。 加赛结果很快公布,小陈“恰好”跌至倒数第二,成功触发“末位淘汰机制”,被列入解聘名单。 她回忆道:“我是哺乳期,甚至连课都没正式上,凭什么我要被加赛?而且我不是最差的,却要承担最坏的结果?” 她质疑的不是分数,而是这场考核背后那股“量身定做”的意味。 几天后学校发布了解聘公示,小陈赫然在列,她震惊又愤怒,第一时间要求学校出具合理依据,校方回应:“这是制度安排,末位就要淘汰。” 可她很清楚,根据《劳动合同法》第42条和《女职工劳动保护特别规定》第5条,女职工在孕期、产期、哺乳期,单位不得无故解聘、降薪或解除劳动合同。而她正在哺乳期,学校此举已明显违法。 更何况“末位淘汰”本身并不具备法律效力,即使员工排名靠后,也必须证明其“不能胜任工作”才可解除合同,而不是仅凭一场考核就定人生死。 小陈没有沉默,她拨打12345向厦门市教育局实名举报,教育局很快介入调查,明确表示:“让哺乳期女教师参与考核并据此解聘,是错误做法。”随后校方被要求整改,撤回解聘决定。 虽然学校取消了解聘,小陈也重新回到了讲台,但她的心依旧悬着:“如果不是我举报,是不是我这份工作就没了?” 而更让她无法释怀的是,学校始终没有就事件做出公开说明,校领导不出面、不道歉、也不解释。 这起事件中学校的行为已构成明显的违法解聘,根据《劳动合同法》第87条规定,用人单位违法解除劳动合同的,应当支付经济补偿的两倍作为赔偿。 小陈任教五年,若她走上仲裁途径,学校将面临10个月工资的赔偿,同时她也可依法请求精神损害赔偿。 但她说:“我不是为了赔偿,只是不想让这种事发生在其他女教师身上。” 一个教育机构在明知法律底线的情况下,仍选择“绕过”规定,用所谓“制度”掩盖歧视,这才是最可怕的地方。 在社交平台上,小陈的遭遇很快引发广泛关注,“谁还敢生孩子”成为热议话题。许多职场女性留言:“我也经历过类似的考核”、“公司故意安排我产假后调岗降薪”、“生完孩子就成了‘备胎’”。 这种普遍的不安,源于一种制度性的歧视,那就是女性一旦生育,就被视为“负担”,不再是被企业欢迎的“高效工具”。 而更讽刺的是,发生这起事件的不是私企、不是工厂,而是一所小学,这个本应教书育人、传递公平的地方,竟带头践踏女性权益,传递出的不是正义,而是赤裸裸的功利与冷漠。 教育局虽然表态干预,但至今没有对学校进行处罚,也未公开通报处理结果,这种“轻描淡写”的处理方式,无法形成震慑,也无法回应公众对公平的期待。 法律学者指出,类似事件若不严肃处理,将形成恶性示范,助长更多用人单位“试探红线”。一旦哺乳期都不能保障,谁还敢期待“生育友好型社会”的落实? 小陈的遭遇映射出千千万万职场女性在生孩子这件事上的恐惧与挣扎,在现实中很多女性被迫推迟生育、隐瞒怀孕、甚至放弃母职,只为保住一份工作,这不是个人选择,而是被逼无奈。 参考资料: 福建厦门一女教师产假期间被学校公示解聘?当地教育局回应!随后事件反转…… 江南都市报2024-07-23

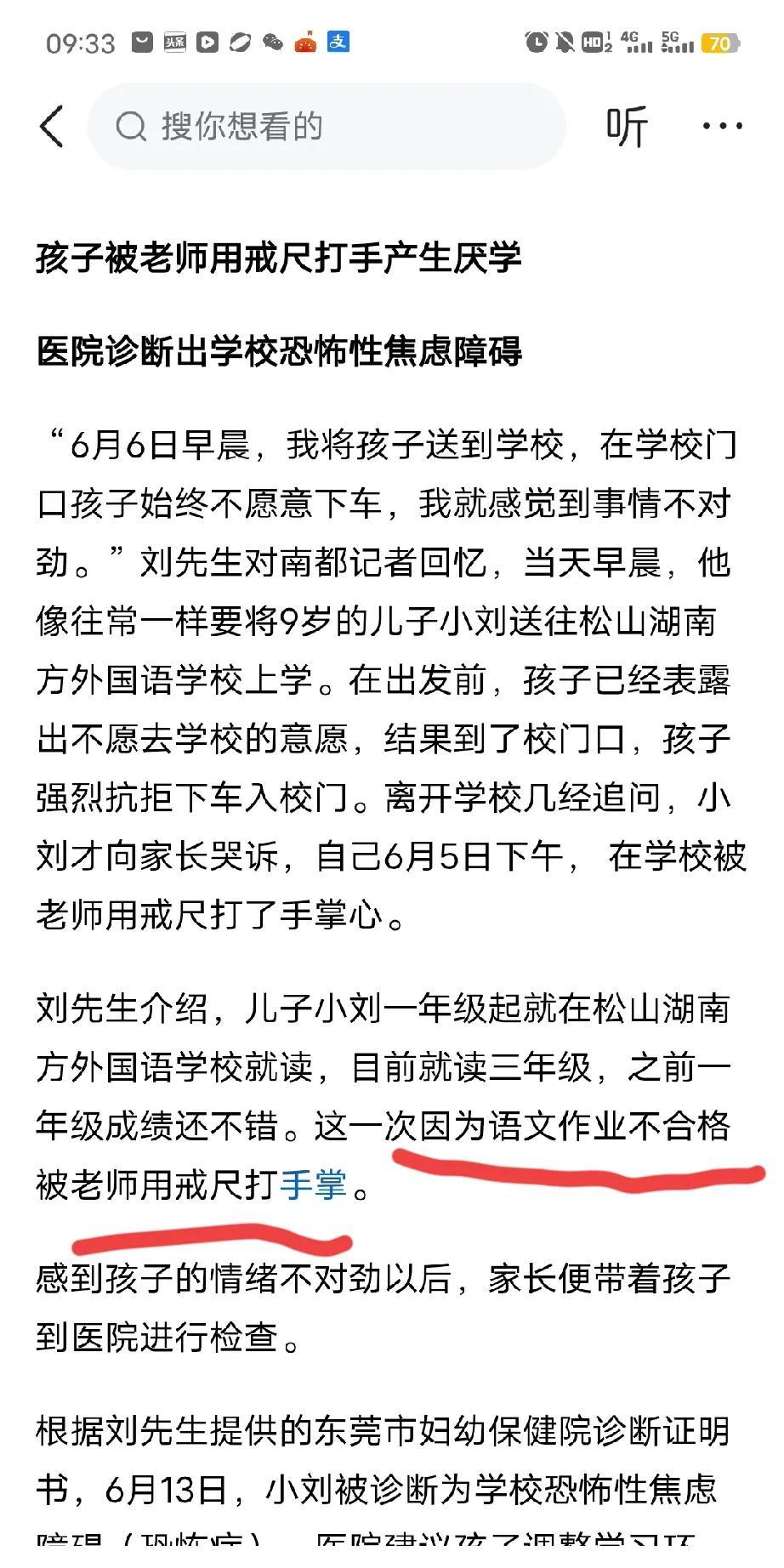

评论列表